「はやぶさ2」チームは、さる11月26日、小惑星リュウグウの試料入りカプセルを地球へ届けるため、化学エンジンを噴射し、軌道変更に成功しました。この日、午後4時ごろから化学エンジンを16秒間噴射し、その後さらに1秒噴射するなど、慎重に噴射したのです。今回の噴射でははやぶさ2の軌道の方向を0・0085度変えるという、極めて精密な誘導を求められていました。これではやぶさ2の「地球帰還」が確実になりました。

ついに52億キロの旅を終えたカプセルが12月6日にオーストラリアに帰ってきます。JAXAは、本体からのカプセル分離が12月5日の午後2時30分(日本時間)、カプセルの大気圏突入は12月6日の午前2時28分から29分(日本時間)と発表しました。

これで残っているのはわずかな最後の微調整だけで、分離されたカプセルがオーストラリア南部の砂漠に着地するのは午前2時50分(日本時間)ごろになる見込みです。津田雄一「はやぶさ2」プロジェクトマネージャーは「ここまでの軌道変更は完璧で安心できるものだったが、これから行う分離の前後は大切な作業が続くので、もう一度気をひきしめていきたい」と話しています。この歴史的帰還を前に、現地では回収班の準備作業が本格化しています(図1)。

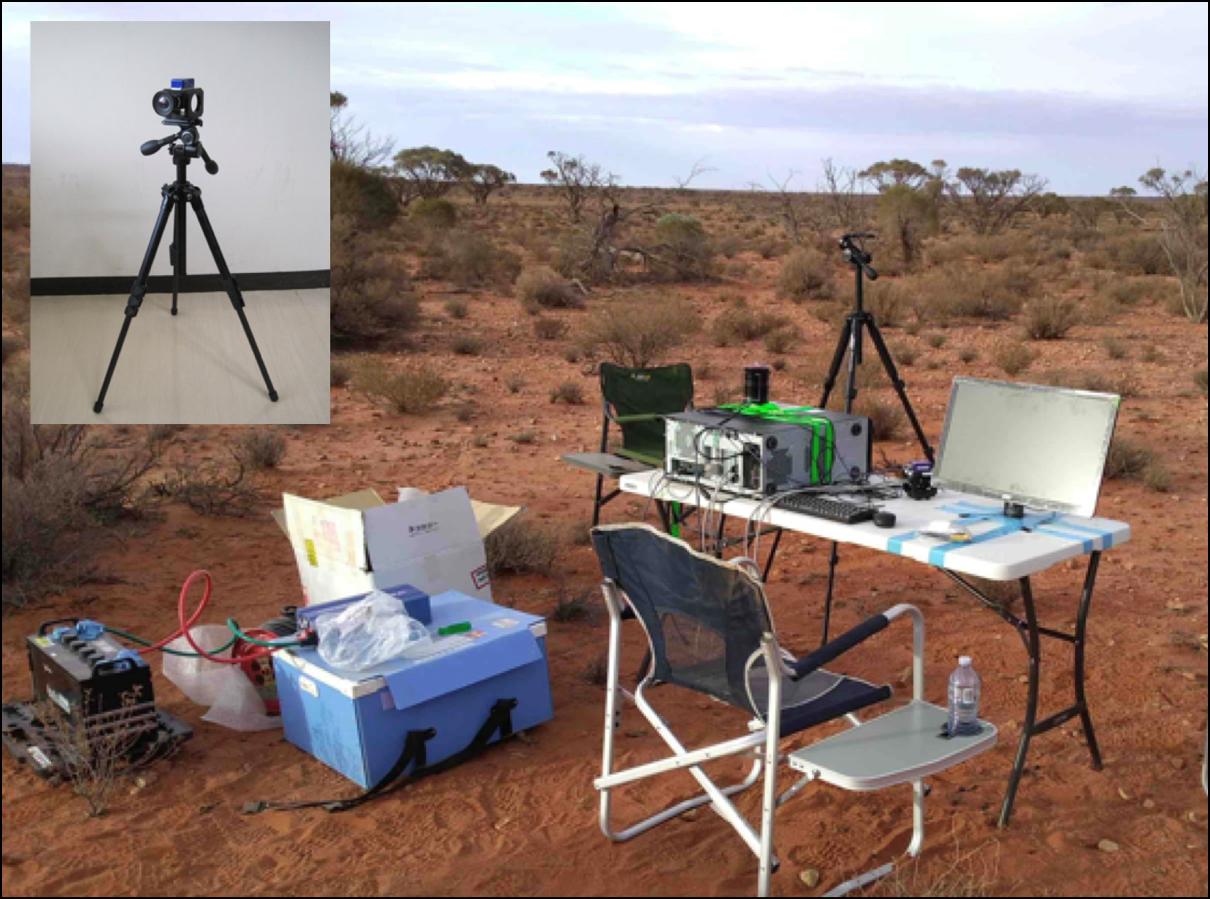

日本から回収に取り組む人たちは、2つの班にわかれてオーストラリアに向かいました。猛威を奮う新型コロナへの対策のため、回収班のメンバーは、飛行機に搭乗する前後、日本とオーストラリアの両国でしばらくの隔離を義務づけられます。まず出国前の隔離。1週間を経て、9時間半のフライトで、季節が日本と逆のオーストラリア・アデレードへ。ここから2週間の隔離。この隔離期間を済ませて、いよいよオーストラリア・ウーメラでの回収準備が始まっています。

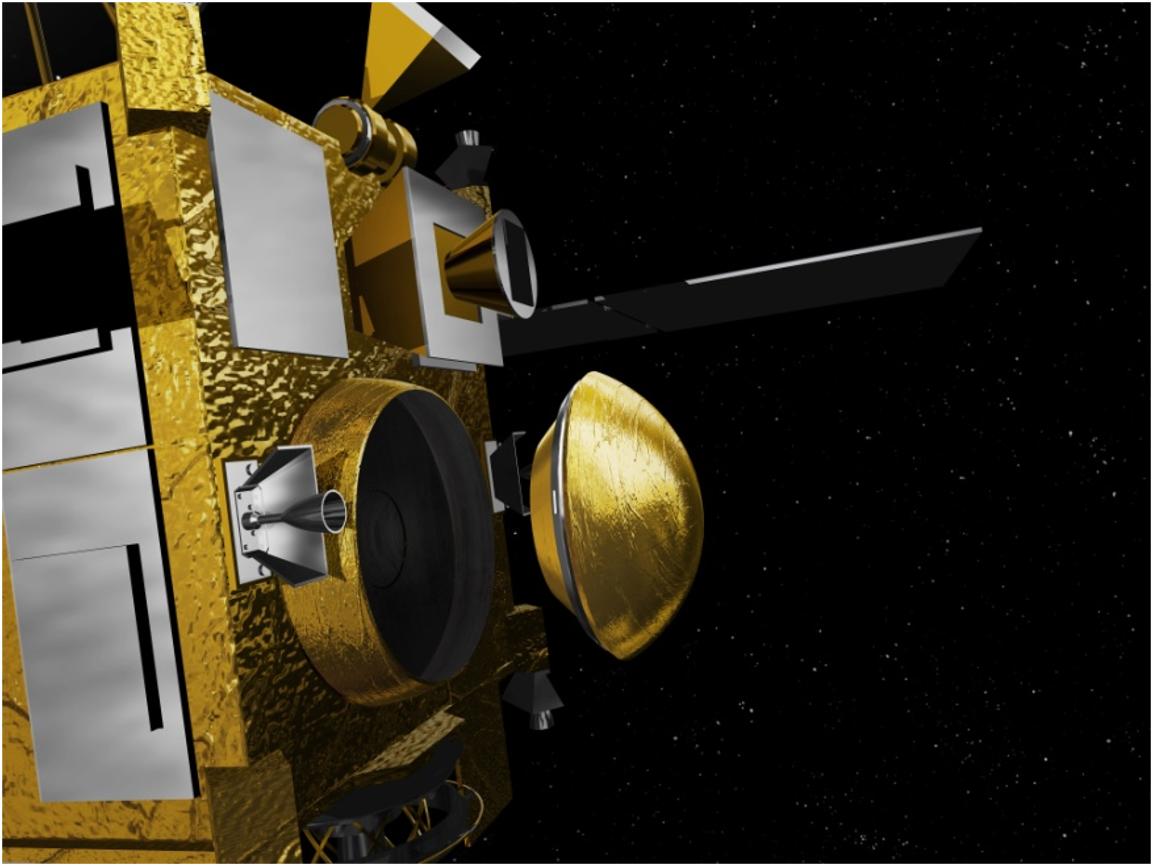

さて、再突入してきたカプセルは、どうやって探すのでしょうか。何しろ、カプセルが着地すると予想されるエリアは100キロメートル四方以上にも達するのです。東京都が何個も入るこの広いエリアに向けて、「はやぶさ2」の本体がカプセルの分離を投げ放つのは地球から約22万キロメートル離れた宇宙空間です(図2)。月までの距離は約38万キロメートルですね、だからその半分以上のところから投げたカプセルが、オーストラリアの100キロ四方に収まるというのは、すごいコントロールではありますが……。

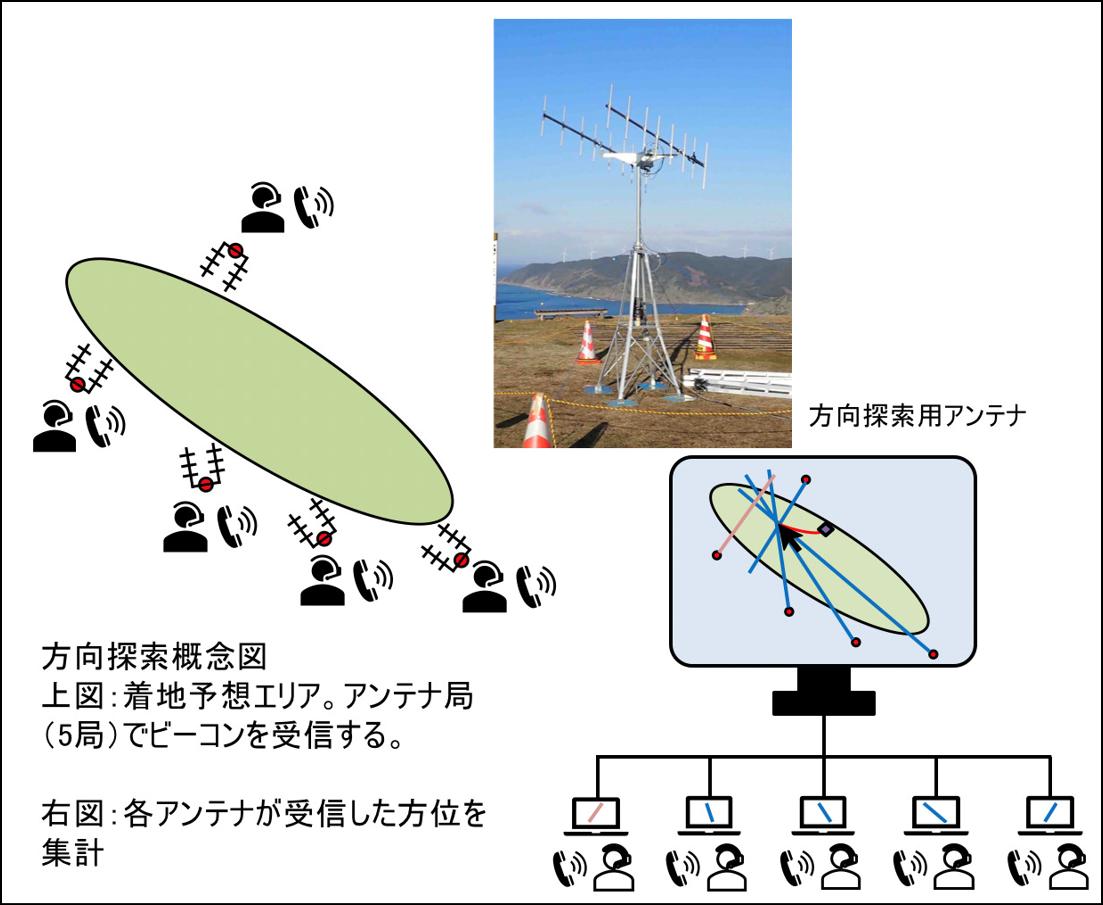

パラシュートにつながれて着地しつつあるカプセル(図3)からはビーコン電波が発射されます。それを着地予想エリア内の周囲に設置した5局のアンテナでとらえ、どの方角から信号がきているかを計測します。その5つの方角を表す直線の交点が、信号源の位置ですね。これは、初代「はやぶさ」でも同じ方法をとりました。「はやぶさ2」ではエリアのカバーやトラブルも考慮し、念のため1局増やして5局にしました(図4)。ただし、着地後の位置は、カプセルが地平線に隠れるので、地上局では信号が受信できないのですね。最後の最後は、ビーコン受信機を載せたヘリコプターに頼ることになります。

ここで疑問が湧きます。万が一ビーコンが出なかったらどうするのか? 「はやぶさ2」では、いくつかの対策を立てています。その第一が、マリーンレーダー(図5)。

レーダーは、音波ではなくて波長が極めて短いマイクロ波を小刻みの電気信号(パルス波)を発射しますね。すると電波は直線上を進んで、その進行線上に船や島などがあると電波が反射され、反射波の一部が元の位置まで戻ってきます。その反射波が戻ってくるまでの時間を測定し、距離に換算すれば、それぞれの物標までの距離(と方向)を知ることができるわけです。これがレーダーの原理。マリーンレーダーは、船を発見するためのレーダーで、ぐるぐる回転しながらあらゆる方向を探ります。夜間や濃霧発生時にも使えるし、日中でも目視で見落としがちな後方斜めから接近してくる船や障害物を早期発見するのに役立ちます。

このレーダーは、もともと船を発見するためのものですから、カプセルそのものは小さすぎて捉えることが難しいかも知れませんね。だからパラシュートを検出してその位置を見つけることになります。今回は、着地予想エリアの周囲に4局のマリーンレーダー局を配備します。

また、初号機と同じように、再突入してくる「流れ星」のような光の筋を観測する方法もとります(図6)。複数の地点から発光の方向を計り、三角測量の原理で再突入の軌道を決定します。でも空が曇ったら困るので、航空機も飛ばして観測します。再突入の途中、もしもヒートシールド切り離しに異常があると、パラシュートも開かずビーコン電波も出ません。このときこそ、このような光学観測が最大の頼りになるんですね。

そして今回のとっておきの秘密兵器は、ドローン探索です。有翼のドローン(図7)を飛ばして、エリア内を緯度経度に沿ってプログラム通りに隙間なく飛行させ、膨大な写真を画像解析して探し出すことができるでしょう。

以上が、現地の回収班がいま本格的に開始している準備の中身です。その報告が毎日続々と神奈川・相模原の「はやぶさ2」管制センターに、悲喜こもごものエピソードとともに届いています。

そして無事カプセルを発見したらどうするのでしょうか。実は、カプセルを発見してもすぐに近寄ってはいけないのです。ヒートシールドを分離するときやパラシュートを開くときには火工品を使っていますから、まずは未発火などがないか調べることが最初にやることです。オーストラリアの安全担当官の許可をもらい、安全を確認します(図8)。その後カプセルに損傷がないことをチェックし、サンプルの漏れがないことを確認したら、ヘリコプターで現地の本部に運んで、クリーンルームで清掃とガス採取を行います。

カプセルのサンプル容器内には、リュウグウのサンプルからにじみ出た僅かなガスが含まれている可能性があるので、地球大気に汚染される前に現地で簡易分析します。そしてサンプル自体も酸化などしないうちに、回収カプセルは、回収班のメンバーよりも一足先にチャーター機で日本に持ち帰ります。初号機の日本への飛行の際、カプセルに付き添うメンバーも、カプセルと一緒に「ファーストクラス」に乗ったそうです。彼らは、「ファーストクラスに搭乗したのは初めてだけど、それはカプセルさまのおかげです」と自嘲気味に語っていました(笑)。

もちろん、カプセルの開封は相模原に到着してからです。中にどんなサンプルがどれくらい入っているか、不安でもあり大きな楽しみもありますね。

[図クレジット]図1~8 JAXA