【はやぶさ2】

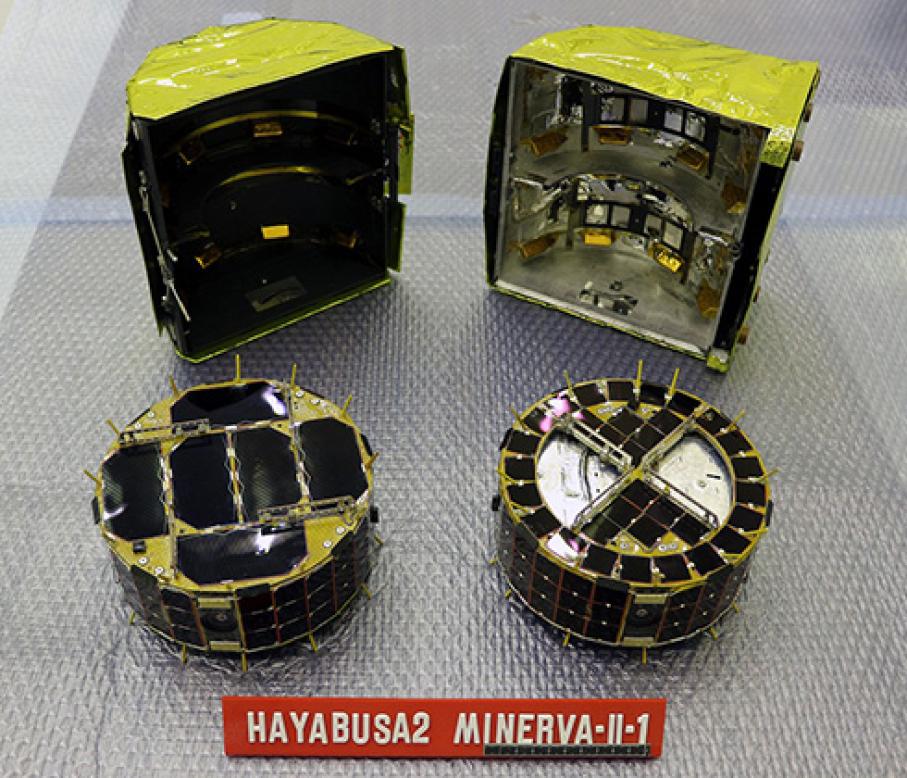

合の運用を粛々とやっていますが、このたび、9月に「はやぶさ2」から分離してピョンピョン跳ねながらリュウグウの表面を観測した可愛いローバー2機(図1)に愛称がつけられました。

これらのローバーは、これまで「ミネルバⅡ-1A」と「ミネルバⅡ-1B」と呼ばれてきました。ラテン語のミネルバ(Minerva)は、音楽・詩・医学・知恵・商業・製織・工芸・魔術を司るローマ神話の女神で、英語読みはミナーヴァ。この女神にいつも付き従っている聖なる動物が「ふくろう」です。「ふくろう」は知恵の象徴でもあります。そこでこの聖鳥に因んで、2機のローバーを「みみずく」「ふくろう」と呼ぶことにしたそうです。「みみずく」と「ふくろう」微妙に違うのですが、2台のローバーも微妙に違うので、両方の名をつけたということ。

●「ミネルバⅡ-1A」は「みみずく」のフランス語のイブーから、 イブー(HIBOU:Highly Intelligent Bouncing Observation)

●「ミネルバⅡ-1B」は「ふくろう」の英語のアウルから、アウル(OWL:Observation unit with intelligent Wheel Locomotion)

だそうです。

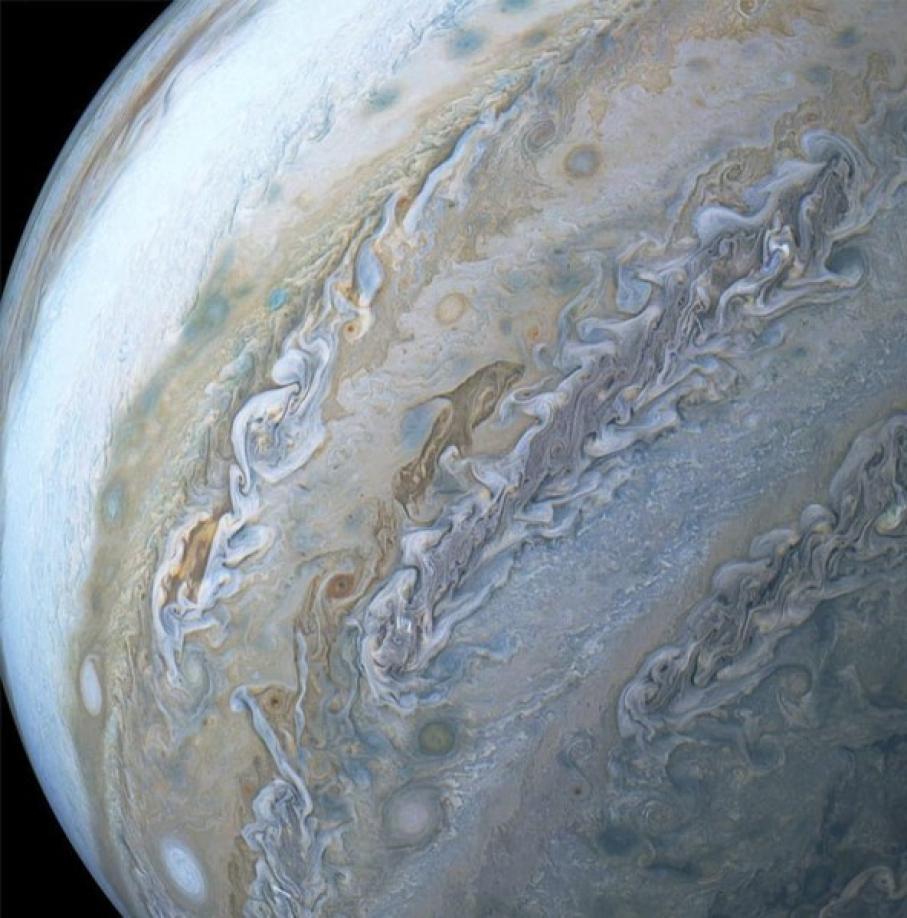

【木星に「イルカ」が出現!】

「木星にイルカがいる!」とはいっても、これはもちろん本物のイルカではありません。私たちが空の雲を見ていると、雲が動物の形に見えたり、北海道の形に似ていたりすることがあって、思わず見とれることがありますね。それと同じように、木星に渦巻く雲が、見事に集まってイルカの形になった様子を、たまたまアメリカの探査機「ジュノー」がカメラにおさめたのです(図2)。いろいろな時間に写した写真を見ると、帯状の白い雲の海の間を背びれのある茶色っぽいイルカが、木星の自転につれて悠々と泳いでいるように見えて楽しいですね。木星の大きさから考えると、この「イルカ」は地球ぐらいの大きさです。

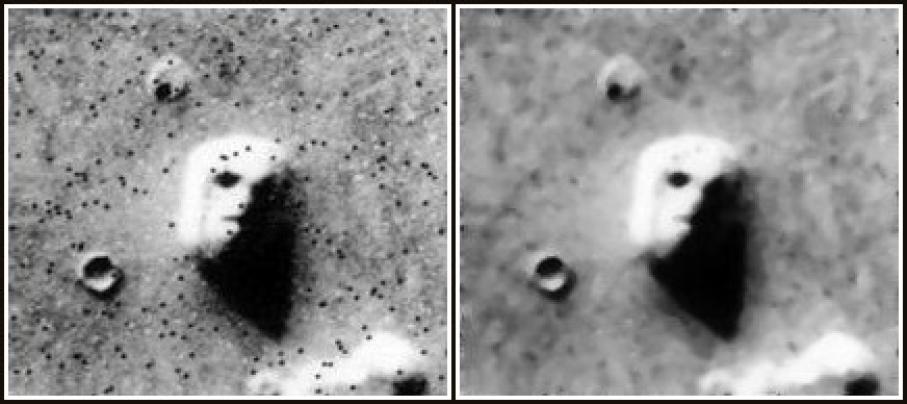

【かつては火星に「人面岩」】

自然現象に、このようなサプライズが起きることはよくあります。有名なのは、かつて火星の表面に出現した「人面岩」。1976年7月にアメリカの火星着陸機「バイキング1号」が撮影した火星表面に、奇妙なものが映っていました(図3)。計算してみるとこの人の顔は、 長さ3km、幅1.5kmの巨大なもの。NASA(米国航空宇宙局)は、「光と影の具合で、岩山が偶然人の顔のように見えるだけ」と発表したのですが、世の中はそう簡単には収まらなかったのです。

自分でNASAの画像を独自に分析した人が、「人面岩」に眼球や歯を見つけたり、涙の流れた跡を発見したり、大きな騒ぎに発展しました。もともと19世紀には「火星人論争」と言って、火星に人がいるかどうかという熱い議論が続いていたことがありますからね。多くの人の心の中に、「どこかよその星に地球上の生き物のような存在がいるといいなあ」という願望があるから、少しぐらい根拠があいまいでも、すぐに共感を呼ぶのでしょう。

この人面岩については、NASAがその後2001年に、探査機「マーズ・グローバル・サーベイヤー」がとらえた高解像度の写真(図4)を公開し、「人面岩のまわりには大きな堆積物が崩れた跡があり、その表面を溶岩が覆った地形で、太陽の高度が低い時に、岩の影がたまたま人の顔に見えるような配置になるだけである」とする見解を発表しています。

【イトカワはラッコに似てる!】

そう言えば、初代「はやぶさ」が訪れた小惑星イトカワ(図5)は、接近してその姿が現れた時は、異様な形にびっくりしました。みんなで愛称をつけようということになって、「イモ」とか「ウンコ」とかいろいろ案が出たのですが、最後は「ラッコ」に落ち着きました。そう思って見ると、なるほど見れば見るほどラッコに見えるから不思議ですね。おしまいには図6のような絵を管制室に貼る人がいたくらいです。

[図クレジット] 図1,5,6 JAXA 図2,3,4 NASA