【タ―ゲットマーカーについて】

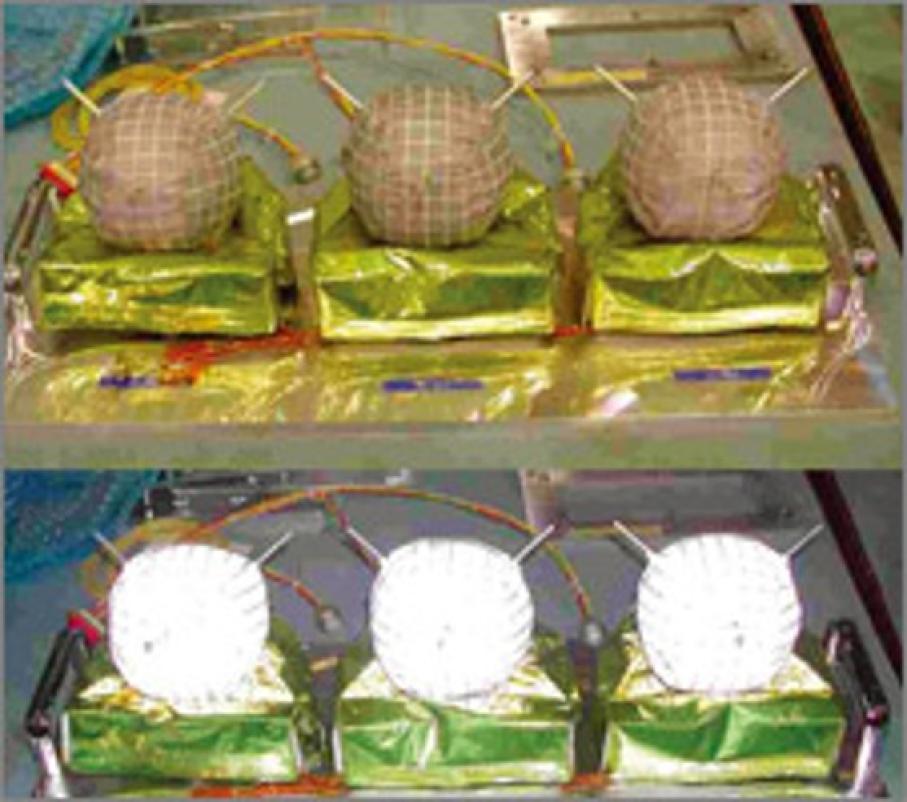

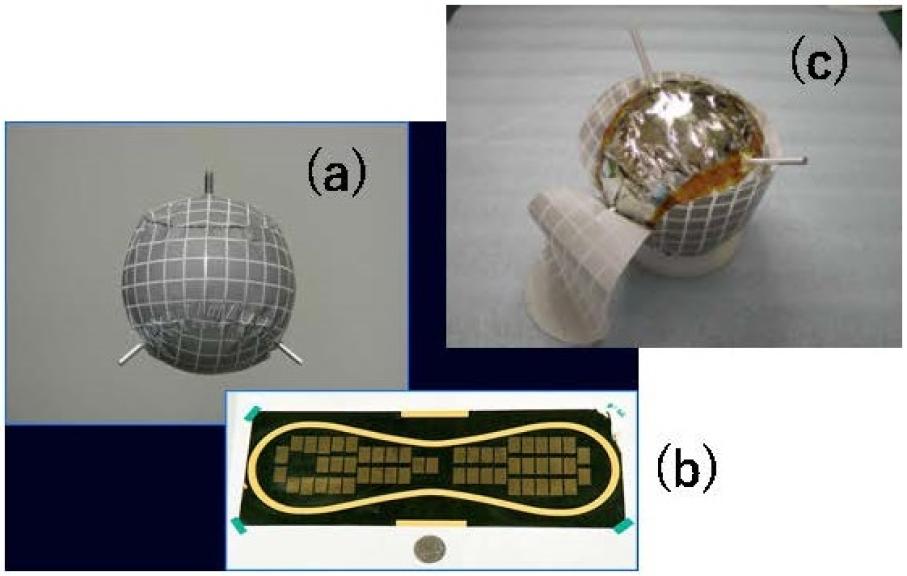

さる10月23日から実施した3回目の降下リハーサルで、「はやぶさ2」は、搭載しているターゲットマーカー1個を分離し、リュウグウに投下しました。ターゲットマーカーの大きさは直径10cmほどで、周りに貼り付けられた反射フィルムが「はやぶさ2」から発せられたフラッシュによって明るく輝きます(図1)。これを目印にして、「はやぶさ2」はリュウグウへの着陸に挑みます。

その後の発表によると、このターゲットマーカーは、予定では半径10メートルの範囲の中に落とすはずでしたが、およそ5.4メートル外側に着地したということです。このため、「はやぶさ2」チームは、当初の目標より離れた場所にあるターゲットマーカをどう利用すると、確実な着陸ができるか、現在慎重に運用の方法を検討しているそうです。

タッチダウンのために必要なのは、まず、高度の情報です。これは「はやぶさ2」に搭載しているLIDAR(レーザー高度計)とLRF(レーザー・レンジ・ファインダ)で測定できます。しかし、宇宙空間を移動する「はやぶさ2」は水平方向にも動きます。この水平方向に動く(横向きの)速度を正確に測定しないと、目標地点へ行けなかったり、タッチダウン時にバランスを崩してしまったりしかねません。そこで、ターゲットマーカーをタッチダウン地点に投下して、「はやぶさ2」を誘導します。

「はやぶさ2」が発するフラッシュによってターゲットマーカーが光り、その光を搭載しているカメラで認識することによって、「はやぶさ2」は自分の位置を検出します。こうすることによって「はやぶさ2」は横向きの速度を測定しながら小惑星リュウグウにタッチダウンをする予定です。

ターゲットマーカーは「人工的な灯台」とも言われます。重力が極めて小さい小惑星上空から物体を落とすと、普通は大きくバウンドしてしまうため、上から落としても弾まない「お手玉」を参考に、アルミ製の硬いボールの中にポリイミドという樹脂のビーズをたくさん詰めて跳ねにくくしています。日本のおもちゃが貴重なヒントになったのですね。

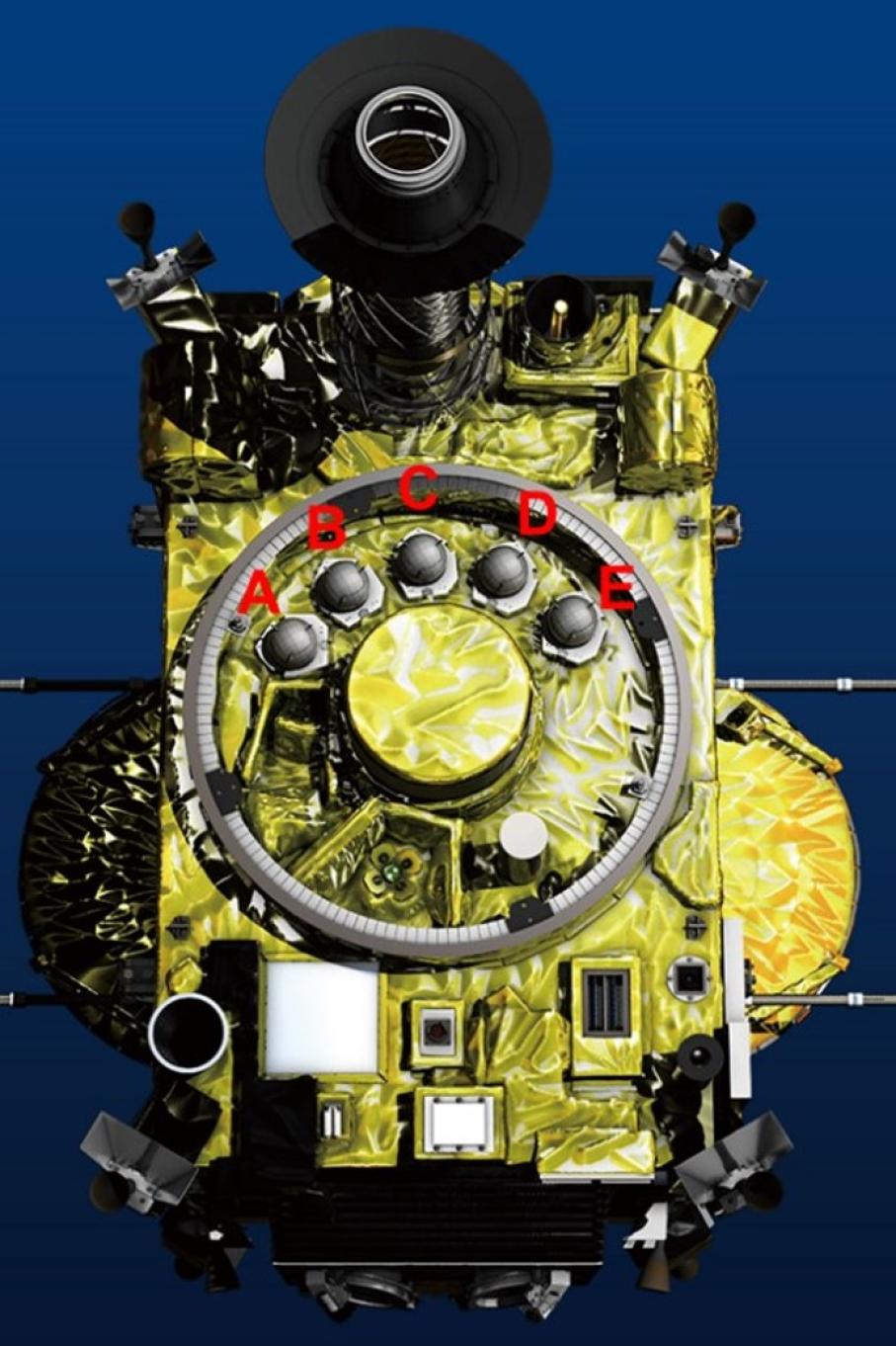

初代「はやぶさ」では「星の王子さまに会いにいきませんかミリオンキャンペーン」として、世界の139ヵ国から約88万人の名前が集まり、それらの名前が入ったターゲットマーカーが小惑星イトカワへ届けられました(図2)。「はやぶさ2」でも同様のキャンペーンが実施され、今回はターゲットマーカーと採取した試料を地球へ届けるカプセルへ搭載する名前やメッセージ、イラストを募集しました。その結果、ターゲットマーカーには約18万人、カプセルには約23万人が応募しました。「はやぶさ2」に搭載された5個のターゲットマーカーのそれぞれに18万人全員の名前が入っているんですよ(図3)。

作業の順序としては、高度20m付近でLRFを使って高度を維持できることを確認し、続いて化学エンジンを横方向へ噴射することによって、自転している小惑星の目標地点の上空にとどまらせます。そして、ターゲットマーカー1個を下へ向かって分離し、フラッシュを発して探査機がターゲットマーカーをとらえられることを確認します。このような操作が、3億kmの彼方ですべて自動でやられているなんて、驚きですね。

【「みちびき」を本格運用──位置が数センチの誤差に】

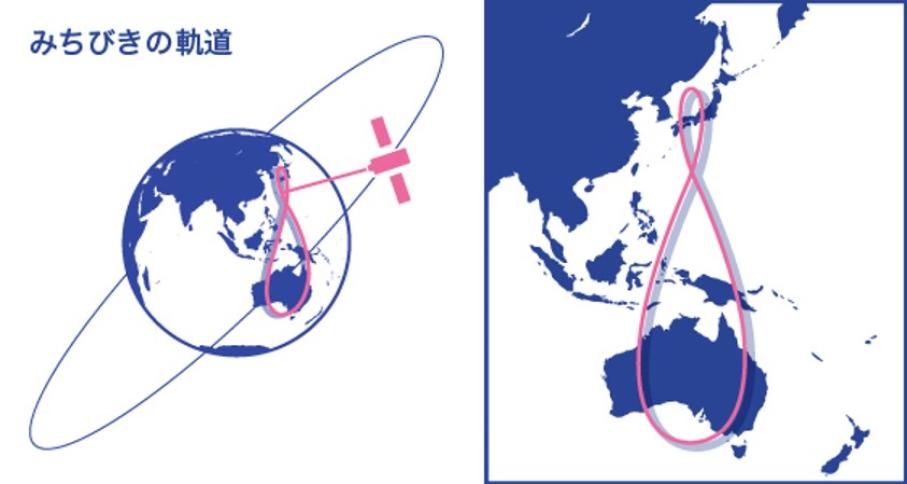

カーナビなどにはGPSという方法が使われており、スマホでGPSを使えば自分の位置を知ることができるのを知っていますね。これは地球を回るいくつもの人工衛星が地上の車やスマホなどと連絡を取りながら、その現在位置を正確に教えてくれるシステムです。これまではアメリカのGPSを使わせてもらっていたのですが、そのGPS衛星の日本版ともいうべき一群の「みちびき」衛星(図4)の本格的なサービスがさる11月1日から始まりました。その専用の受信装置を使うと、これまで最大10mくらいだった位置情報の誤差が、最高数cmくらいまで縮まります。これは実に画期的なこと。さまざまな分野で活用されていくでしょう。ただし、まだその受信機がちょっと高価なのが気になりますが。

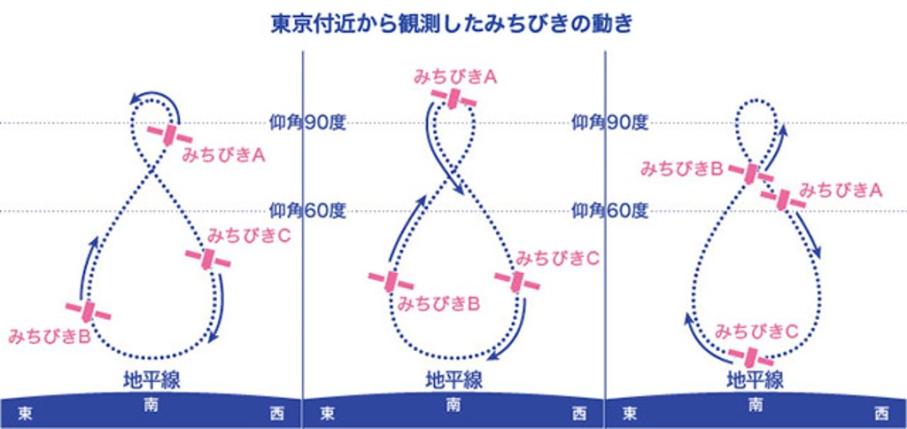

「みちびき」は、昨年10月までに合計4機打ち上げられ、アメリカのGPS衛星を補完する信号を出しています。大気による電波の乱れを補正した特殊な「補強信号」です。4機の「みちびき」のうち3機は、準天頂軌道と呼ばれる軌道を飛んでいます(図5、他の1機は静止軌道)。北半球では地球から遠い位置をまわり、南半球では地球に近い位置をまわる南北非対称の「8の字軌道」です。東京付近の地表から、この3機の衛星の動きを一日中追ってみると、南南東の地平線から衛星がほぼ等間隔で代わる代わる現れて、天頂付近でゆっくりとしたループを描いた後、南南西の地平線に向けて沈んでいきます(図6)。それぞれが仰角70度以上に8時間留まるので、8時間ごとに順番に現れ、少なくとも1機以上の衛星が「ほぼ」天頂付近に位置するように軌道設計がされています。

これまでは、たとえば高い建物がある場所だと、信号が遮られたり反射したり、あるいは大気による乱れなどが原因で、カーナビやスマホのGPSが示している私たちの場所が、地図上の位置とずれていることもたびたびあったのですが、1機以上の「みちびき」が日本の真上にいてくれると、そのようなずれがなくなります。

誤差が数センチだと、たとえば農業用の機械(トラクター、コンバインなど)に受信機をつけると、無人で種まきや収穫ができるようになるでしょう。高齢化や労働力不足に悩む農家などでも歓迎されるかも知れません。「みちびき」の電波を受信できるブイを沖合に置けば、津波の場所をより正確に把握することもできるようになるでしょう。北国では、雪で埋もれたガードレールにぶつからないように除雪を自動で行う車なども開発されるといいですね。みなさんもこの機会に、「みちびき」の利点を生かしたいろいろなアイデアを考案したらいかが?

【ロシアのソユーズ・ロケットが失敗──宇宙飛行士は緊急脱出して帰還】

日本時間のさる10月11日夕方、中央アジアのカザフスタンで打ち上げられたロシアのソユーズ・ロケット(図7)が異常飛翔をし、宇宙飛行士2人が乗っていたカプセルをロケットから緊急分離して地上に戻りました。2人は無事でした。このソユーズ・ロケットには、「ソユーズ」という同じ名前の宇宙船が載っており、事故が起きたのは、宇宙船ではなくてロケットの方ですから間違えないようにね。

飛翔に異常が起きたのは、打ち上げからおよそ2分後。2段目のエンジンが停止するトラブルが起き、米露2人の宇宙飛行士が乗っていたカプセルを、高度50kmあたりでロケットから分離しました。カプセルは、備え付けのパラシュートでカザフスタンの草原地帯に落下し、駆けつけた救助隊が2人の無事を確認しました(図8)。事故が起きたことは残念ですが、きちんと飛行士を無傷で帰還させたことは、さすがと言えるでしょう。

ソユーズ・ロケットは、1967年に初めて打ち上げられ、半世紀以上の長い歴史を持つ世界で最も信頼性の高いロケットです。2011年にアメリカのスペースシャトルが引退した後は、現在では唯一、国際宇宙ステーション(ISS)に宇宙飛行士を運んでいる輸送機です。

日本の宇宙飛行士もみんなソユーズで運んでもらっているので、来年後半以降に予定されている日本人の野口聡一さんと星出彰彦さんの飛行・ISS滞在にも何らかの影響が出るかも知れません。ISSに搭載している科学実験の計画も変更せざるを得ませんね。

ISSは、通常5人~6人の宇宙飛行士が滞在しており、現在いるのはヨーロッパとロシア、アメリカの3人の宇宙飛行士です。今回、2人の宇宙飛行士が行けなかったので、当分の間は現在の3人で運用されます。食料の備蓄は数ヵ月分あるし、生活物資などを運ぶ無人の補給船は打ち上げられますから、宇宙飛行士の生命や生活は大丈夫でしょう。また、帰還用に別のソユーズもISSにはドッキングしているので、地球に戻ることはできます。

ロシアのその後の調査では、打ち上げの数分後に切り離す予定だった1段目にあたる4本のブースターのうちの1本(図9)が正常に離れないで、真ん中の2段目ロケット本体と衝突した結果、予定の軌道を外れたようです。バイコヌール宇宙基地でのロケットの組み立て時に、1・2段目の分離に関わるセンサー部品の一部にゆがみが生じ、エンジンの切り離しに必要なバルブが正常に作動しなかったことが原因ということです。ソユーズによる宇宙飛行士の国際宇宙ステーションへの輸送は12月3日の再開をめざして、すでに作業を開始しています。事故の原因が比較的早く分かってよかったですね。

[図クレジット]図1~3,5,6 JAXA 図4 MELCO 図7~9 ロスコスモス