【オシリス・レックスが小惑星到着──米国もサンプルリターン】

今週は、地球から見ると、リュウグウと太陽の方向がほとんど一致するので、「はやぶさ2」との交信はほとんどできなくなります。ということは、しばらくは、「野次馬」はお休みということになりますね。

さて、ちょうどその時期に合わせているわけではありませんが、アメリカの小惑星サンプルリターン機「オシリス・レックス」(図1)が、12月4日、目標の小惑星ベンヌに到着しました。こういう言い方は失礼かもしれないけれど、「アメリカ版はやぶさ」ですね。NASAは、太陽系内の遠くにある天体を探査するシリーズである「ニューフロンティア計画」というプログラムを実施しており、最初が冥王星に行った「ニューホライズン」、2番目が木星探査機「ジュノー」、3番目がこの「オシリス・レックス」です。

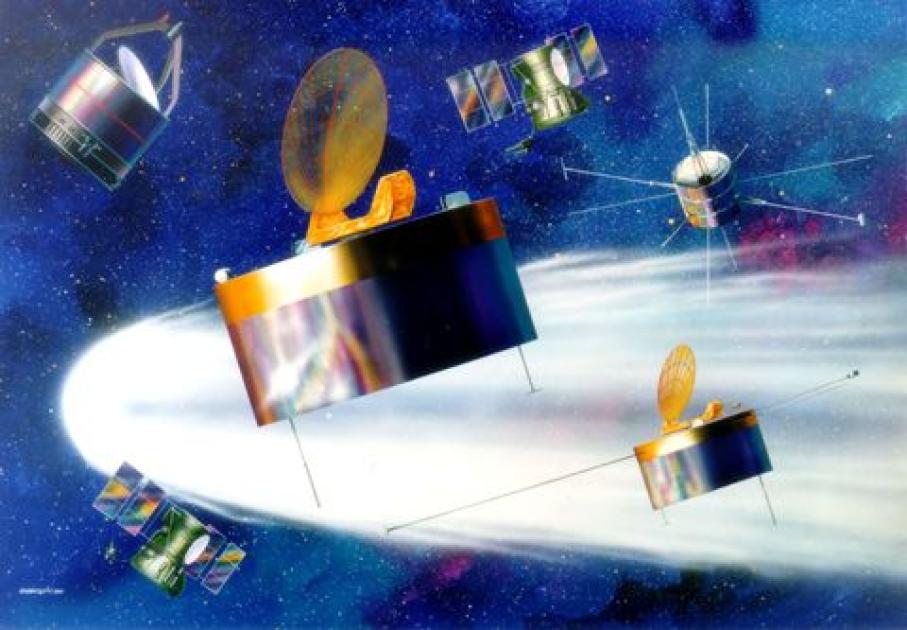

小さな天体を訪れる宇宙ミッションは、1985年のハレー彗星探査で幕を開けました。人類が宇宙時代を迎えた1957年のスプートニク打ち上げ以来、月とか火星や金星などの大きな惑星をめざしていた人類が76年ぶりに地球に回帰したハレー彗星をめざして、世界中の協力でその接近観測に挑戦したのは、実に素敵な試みでした。ハレーに接近した探査機は6機を数え、世に「ハレー艦隊」と呼ばれました(図2)。日本も2機のハレー彗星探査機を打ち上げました。その国際共同観測は大成功をおさめ、ハレー彗星が去った1986年の秋にイタリアで総括会議が行われた際には、時のローマ法王パウロ2世が強い関心を示し、「ぜひバチカン宮殿に来て話をしてくれ」と、会議の参加者に報告をねだったほどでした。

それ以来、太陽系の誕生の頃の物質を体内に保存されていると考えられる彗星や小惑星に、惑星科学者の目が多く向けられるようになりました。それは、太陽系の起源を知り、その進化の跡をたどることが、地球の未来を知る上でも非常に重要な情報になるからでもあります。その一環として、世界初の小惑星サンプルリターンに挑み成功させた「はやぶさ計画」は、この太陽系初期の真実に迫る重要な一里塚となりました。

そしてこの小惑星探査は一歩進んで、岩石だらけの小惑星から、生命誕生の謎を探る研究に舵を大きく切っています。それが、「はやぶさ2」であり、「オシリス・レックス」なのです。21世紀は「いのちの世紀」と言われます。私たちのいのち、地球に生きるさまざまな仲間のいのちを守るためにも、生命の起源の研究に貢献する小惑星探査ミッションに関心を寄せ、みんなで応援しましょう。

【オシリス・レックス計画のあらまし】

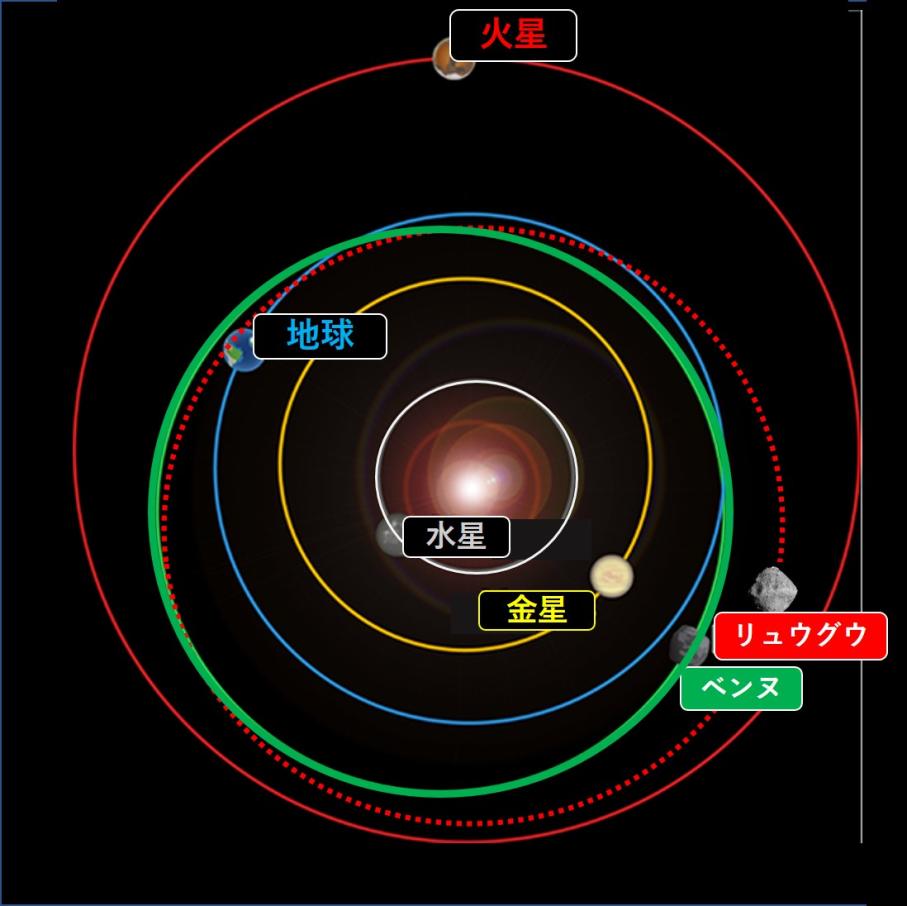

2016年9月9日(日本時間)にアトラスVロケット(図3)に搭載されて打ち上げられたNASA(米国航空宇宙局)の「オシリス・レックス」は、2017年9月22日の地球スウィングバイを経て、2019年12月4日(日本時間)、目的の小惑星ベンヌに到着しました。他の惑星やリュウグウの軌道と一緒に、「オシリス・レックス」の軌道を載せておきます(図4)。

「オシリス・レックス」は、この小惑星に約500日という長期にわたって滞在し、2020年半ばまでは小惑星全体の詳細な撮影・観測を行います。そして、十分に準備を整えて、2020年7月、メイン・イベントであるサンプル採取に挑みます。なお、取得するサンプルの目標は、最低でも60グラム、多ければ2キログラムと設定されています。

そして2021年の早い時期にベンヌを出発し、地球に帰還するのは2023年9月ということになっています。カプセル回収はアメリカ・ユタ州の砂漠です。その後、カプセルはアメリカ・テキサス州のジョンソン宇宙センターに移送され、一部を保管して、いよいよ貴重な分析の作業が開始されます。

【ミッション名「オシリス・レックス」】

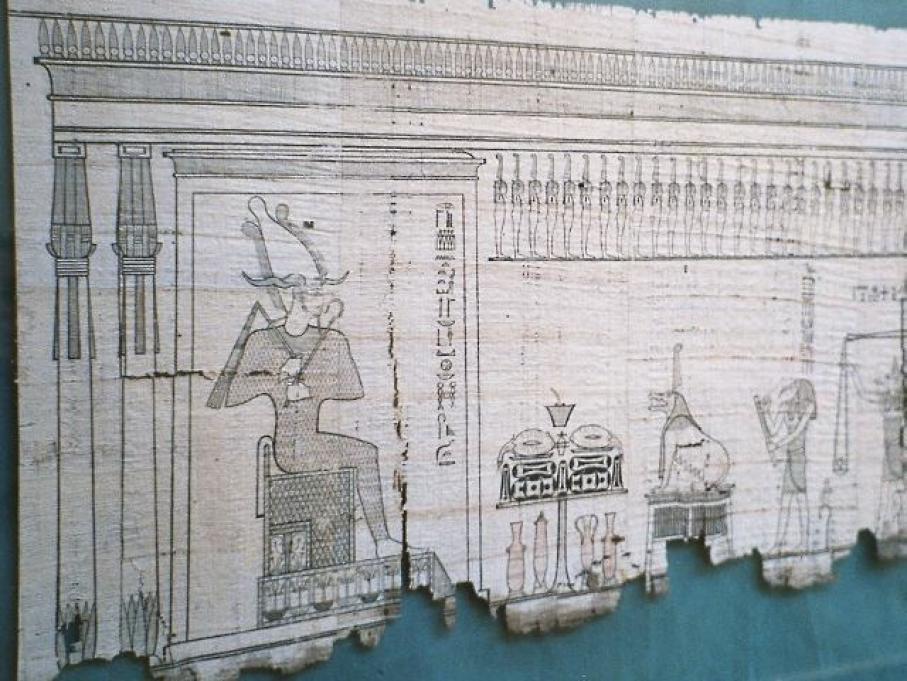

オシリス(Osiris)は、古代エジプト神話に登場する神の一柱。オシリスはギリシャ語読み。エジプト語ではAsar(アサル)と呼ばれることが多いらしいです。プルタルコスによれば、エジプトの王として人々の絶大の支持を得ていましたが、これに妬みを持つ弟のセトに謀殺され、遺体がバラバラにされてナイル川に投げ込まれます。しかしその各部を妻のイシスが拾い集め、ミイラとして復活します。セトに奪われた王位を奪還して息子のホルスに治めさせたオシリスは、自らは冥界の楽園アアルの王となり、死者を裁くことになりました。古代エジプトの『死者の書』に彼の肖像が描かれています(図5)。これを基に描かれたのが図6です。

その「オシリス」がなぜ小惑星サンプルリターン・ミッションの名前になったかと言うと、チームのメンバーの中に、太陽系の起源→「古えの復活」というキーワードからこの神を連想した人がいて、それをこの宇宙ミッションの目的に沿って議論し、語呂合わせ(ないしダジャレ)の上手な人が、OSIRIS-Rex(Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer:小惑星の起源・スペクトルの解釈・資源同定・安全・レゴリス探査機)と頭文字をつなげることに成功したのではないかと──筆者の想像です。ミッション名はそういう経過でつけられることが多いので。

【小惑星ベンヌ】

現在軌道の分かっている80万個くらいの小惑星の中からベンヌが選ばれた理由は、

①地球スウィングバイを使えば比較的小さなエネルギーで到達でき、タッチダウン・サンプル採取をしやすい自転周期を持つ、

②非常に古い天体で、10~20億年前に母天体が衝突によって壊れ再び集積してできた可能性があるが、成分は太陽系の初期(約46億年前)から変化していないだろう、

③水や有機物を豊富に含む岩石があり、生命の起源に迫るデータが期待できる、

④将来地球に衝突する確率が最も高い天体の一つであること、などいろいろ。

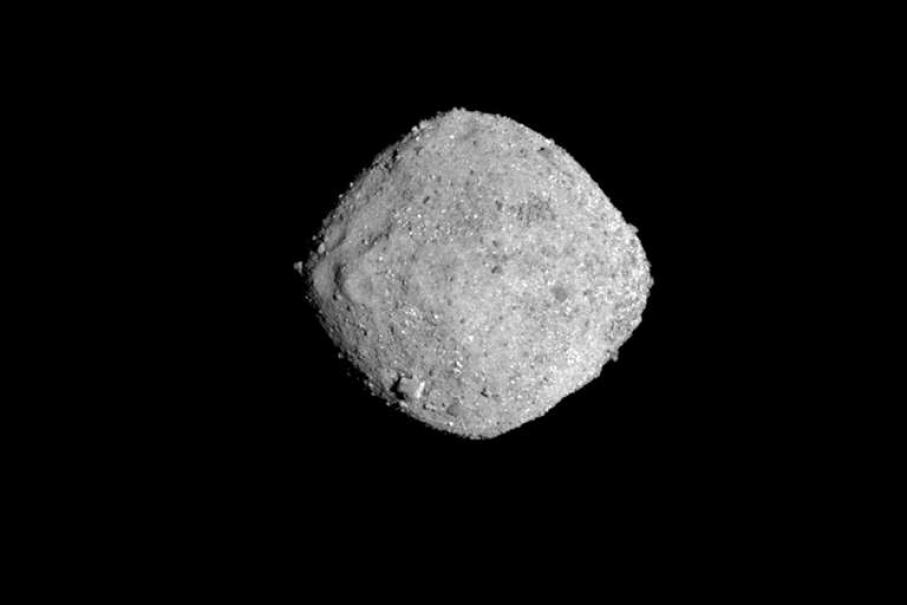

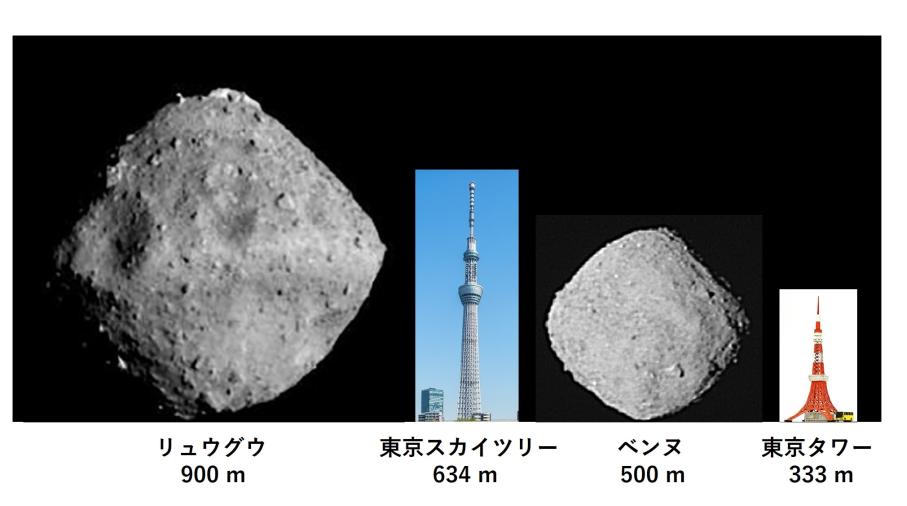

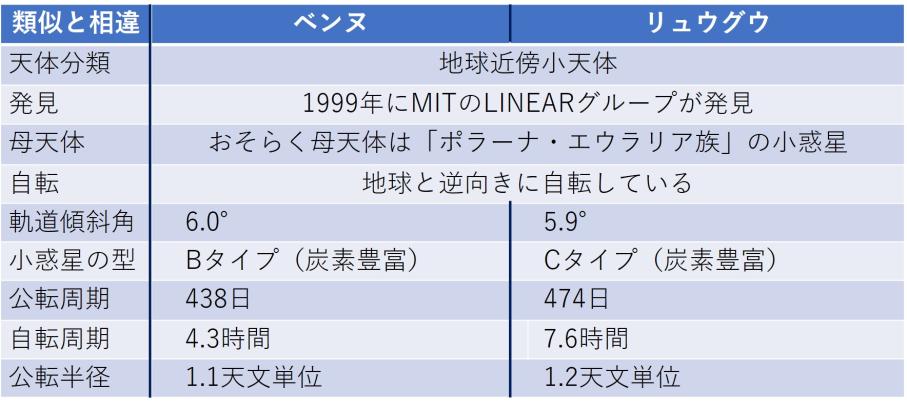

2013年5月1日、NASAは、小惑星探査機「オシリス・レックス」が探査を行う小惑星1999 RQ36に、公募によって「ベンヌ」と言う名前が与えられたことを発表しました。ベンヌは、エジプト神話に伝わる不死鳥(図7)で、「鮮やかに舞い上がり、そして光り輝く」とされ、長い嘴を持つ黄金色に輝く青鷺。オシリスの魂であるとも考えられているので、ミッションのターゲットにふさわしいと考えられたのでしょう。なお、ベンヌはこの世の最初に誕生した鳥で、ベンヌの鳴き声によって、この世の「時間」が開始されたともされています。 小惑星ベンヌに近づいて驚いたのは、リュウグウとよく似て、そろばん玉のような形をしていることです(図8)。形と大きさをリュウグウと比較してみました(図9)。

チームは、これから送られてきたデータを整理した後、表面の高解像度の画像を取得したり、軌道はもちろん、大きさ・質量分布・自転周期など、ベンヌの全体像を詳細に把握します。この調査も小惑星探査の重要な一環ですが、メインのミッションは、2020年7月に予定されているサンプル採取ですね。それまでの調査はサンプル採取の戦術を練り上げるために、最大限活用されます。

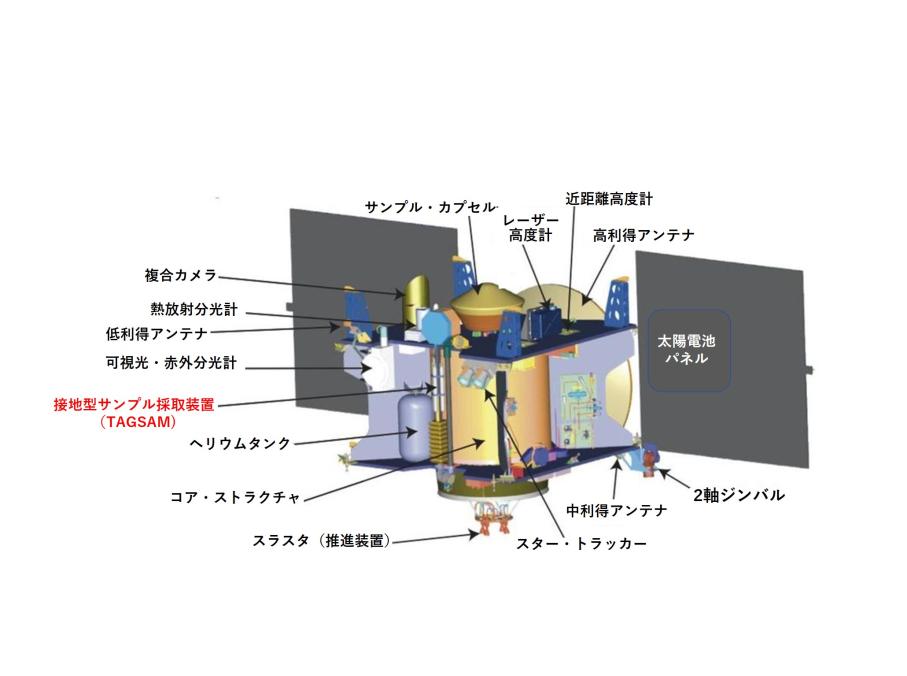

「オシリス・レックス」の大きさは、縦横高さがいずれも3 m前後で、図10のような構成です。小惑星ベンヌの表面からサンプルをとるときに使う機器は、TAGSAM(タッチ・アンド・ゴーによるサンプル採取メカニズム)と呼ばれるものです。「オシリス・レックス」は、サンプル採取地点に秒速10cmで接近し、上空25mから複合カメラ(OCAMS)で最終的な着地点を定めます。ロボットアーム(長さ3.35m)を伸ばして接地させ(図11)、即座に先端(ヘッド)から窒素ガスを噴き出し、舞い上がって来たサンプルをヘッドに収納した後、5秒後に小惑星から離れて、本体のカプセルに移送する仕組みになっています。この方式は、かつてアメリカが彗星からのサンプル回収に挑戦した「スターダスト」探査機の設計を受け継いだものです。なお、TAGSAMは、2018年11月14日に航行中にテストをし、完璧な動きをすることが確認されています。

計画では少なくとも60グラムは採取したい意向で、最大値は2 kgと定めています。ベンヌをリュウグウと比較すると表のようになります。

日本の「はやぶさ2」計画とは連絡を取っていて、お互いに助け合い研究し合い、サンプルを交換する協定を結ぶなど、緊密な協力態勢で進めています。

[図クレジット]図1,3,8 NASA 図2 JAXA 図4 NASAの資料を改定

図9,表 筆者作成 図10 NASA資料を基に筆者作成

図11 筆者作成(画像はJAXA,NASA)