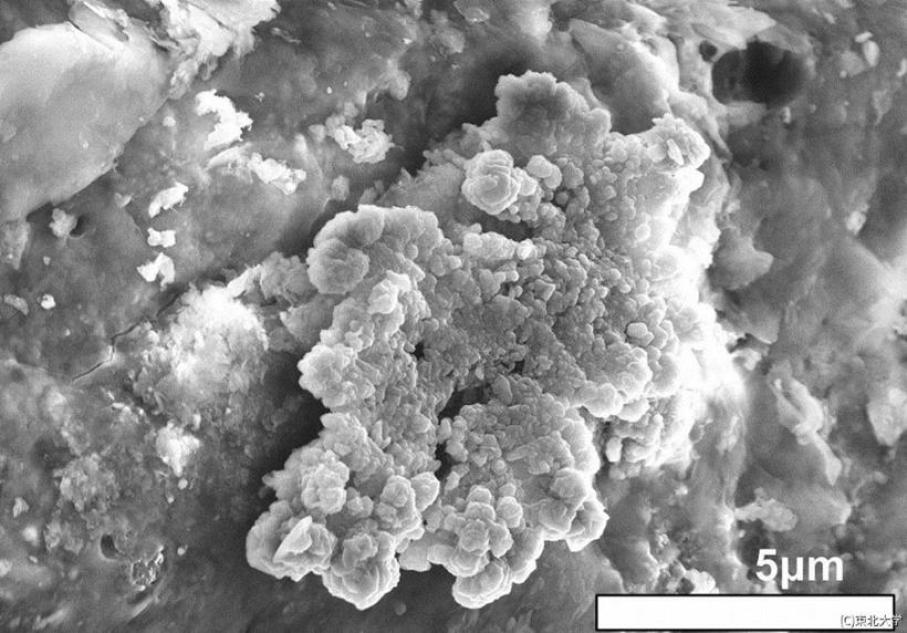

リュウグウのサンプルからは、すでにアミノ酸が見つかっているし、液体の水も見つかりました。見つかった液体はほんの一滴ですが、その意義は巨大です。そのわずかな水は、前回報告したように、硫化鉄の結晶の中にある非常に小さい5つの穴に閉じ込められていたといいます。そしてその分析からは、銅と硫黄でできたサンゴ状の結晶構造も見つかっていて(図1)、岩石の表面で鉱物の結晶が水中で成長できる環境だった、つまりまとまった量の水があったはずです。鍾乳洞みたいな環境を想像すればいいのかも知れませんね。そこには豊富な水が存在したことは間違いないのでしょう。

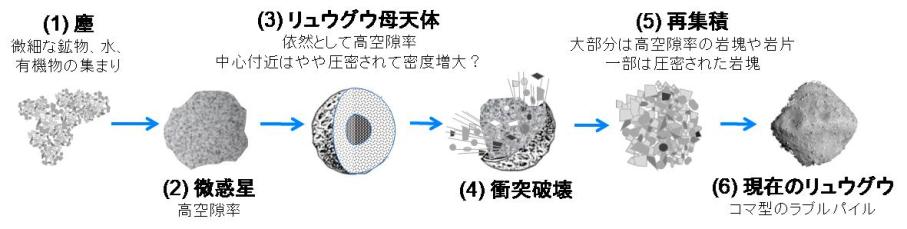

すでに「はやぶさ2」によるリュウグウの観測データから、小惑星リュウグウの形成については、以下のようなストーリーが描かれています(図2)。

図2 リュウグウが形成されるまでの筋書き(ⒸOkada et al., Nature 2020)

図2 リュウグウが形成されるまでの筋書き(ⒸOkada et al., Nature 2020)

(クリックで拡大)

──約45億年前に直径100㌔ほどの天体(リュウグウの母天体)ができていて、太陽のまわりを回っていた。その天体に直径10㌔くらいの天体がぶつかり、この衝突で母天体はいったんバラバラになったが、バラバラになった破片の一部がその後長い時間をかけて相互の引力で引き合い、合体して現在のリュウグウ本体が形成された。──

この歴史を前提にし、元々の母天体が大量の水を含んでいたと推定しましょう。母天体ができた約45億年前というのは、太陽が誕生して間もない頃ですから、たくさんのそんな天体が飛び交って衝突・合体を繰り返しながら惑星の卵(微惑星)が成長していった時代です。私たちの地球もそんな環境で生まれてきたので、原始の地球には、母天体のような微惑星(小惑星の元祖)たちがどんどんぶつかってきて、その際に大量の水をもたらした可能性があります。地球の海の起源につながって来そうですね。

そして、今回の分析結果で私が面白いと思っているのは、次のようなことです。

太陽に近いところでは、高温のため二酸化炭素が鉱物の中に取り込まれることはないでしょうね。炭酸水ができたのは太陽から遠く離れた場所だったのではないでしょうか。ところが、一方で、サンプル分析からは、カルシウムとアルミニウムに富む物質、つまり1000度以上の高温にさらされた物質も見つかっています。このような物質は太陽の近くにある高温のガスからの凝縮で形成されたはずですね。

だとすると、リュウグウという一つの天体ができてきた背景には「物質の劇的な大移動」が垣間見えてきます。私には今回書いたいくつかの事実を統一的に説明して辻褄を合わせることができないので、中村智樹先生に電話で質問してみます。その結果を次回は報告します。皆さんも考えてみてください。