2010年6月13日に、日本の小さな探査機「はやぶさ」がオーストラリアの夜空に姿を現しました(図1)。大気圏突入の前にカプセルを分離していたので、それも一緒に濃い大気に入ってきた(図2)のですが、探査機の本体はやがて高熱と高圧でバラバラに壊れていき、耐熱の装備をしていたカプセルだけが地上で回収されました。中から45億数千万年前の物質からなる微粒子がたくさん見つかって、私たちの太陽系についての研究が非常に大きな成果を挙げました──このストーリーは、お父さんやお母さん、またはお兄さんやお姉さんなどから聞いたことがあるかもしれませんね。

その「はやぶさ」の弟分にあたる「はやぶさ2」が、種子島宇宙センターからH-ⅡAロケットで打ち上げられたのは、2014年12月3日のことでした(図3)。長い旅の末、「はやぶさ2」は目標の小惑星リュウグウに到着しました。これからこのコーナーで、宇宙のことや科学のことや子どもたちのことや未来のことなどをいろいろとお話ししようと思いますが、最初の何回かは、新聞やテレビでいろいろと報道されると思われる「はやぶさ2」のことを語ることにします。積もる話はそのうち落ち着いてやりますが、今どんな状況にあるかと言うと、今年6月にリュウグウに到着した「はやぶさ2」は、10月下旬にこの小惑星の表面に着陸して、地表のサンプルを収集する作業を行います。

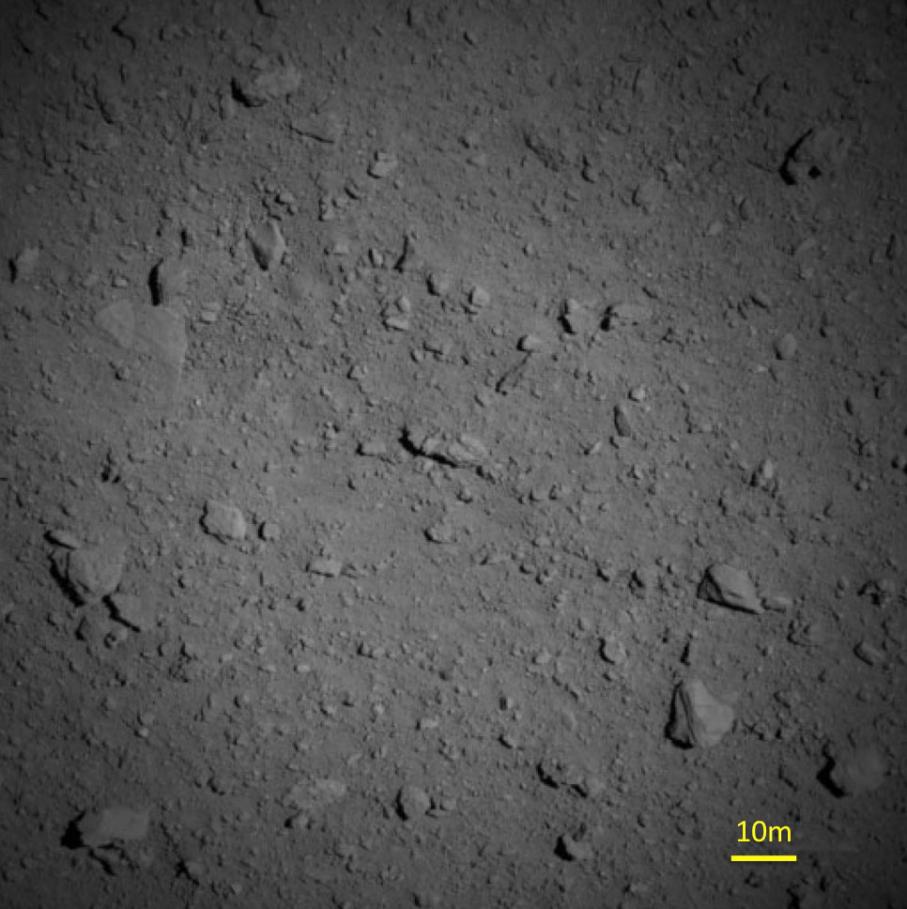

今は、搭載したカメラを使って得た小惑星表面の画像とか、色々と工夫をして調べたこの小さな天体の重力のデータを基にして、着陸地点の候補を絞り込んだところですね。表面には、岩がごろごろしている(図4)ので、着陸も相当難しそうな感じがします。引き続き着陸のやり方を、「ああでもない」「こうでもない」と議論しながら慎重に検討しています。

接近するまでどんな形をしているか分からなかったリュウグウは、遂に姿を現しました。 「はやぶさ2」のカメラが撮影したリュウグウは、とても変な形をしていることが判明しました (図5)。なんだかそろばん玉みたいですね。こういう形は、速く自転している天体ならできそうだけど、リュウグウは自転周期が7時間くらいで、ゆったりと回っているので、どうしてこんな赤道が膨らむような形になったのか、研究者たちは頭をひねっています。

これからほぼ毎週、情報を次々とお届けしますので、楽しみにしていてください。

そして、みなさんの中には、もっと詳しく知りたい人もいるでしょうから、そういう人のために少し立ち入った話をします。これは好きな人だけ読んでね。

【くわしい話】 小惑星着陸の難しさと「はやぶさ2」の工夫

実は小惑星に着陸するのは、それほど簡単なことではないんです。今回はまずその着陸がなぜ難しいかについてイメージを持ってもらいましょうか。思いつくままに箇条書きにします。

1 小惑星は探査機を引っ張ってくれない

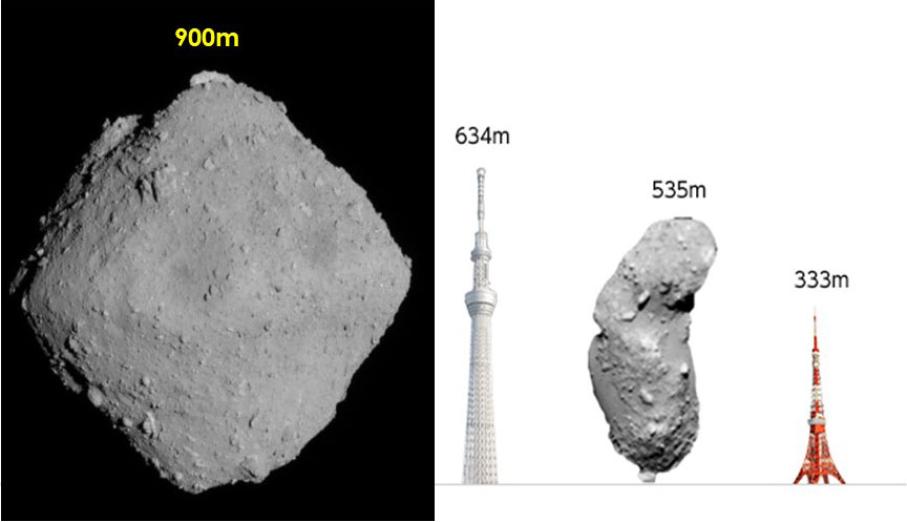

ほとんどの小惑星って小さいんですよね。地球は直径が1万3000kmもあるけど、小惑星は一般にうんと小さい。初代の「はやぶさ」が行った小惑星イトカワは500mくらい、今回のリュウグウは900m程度です(図6)。

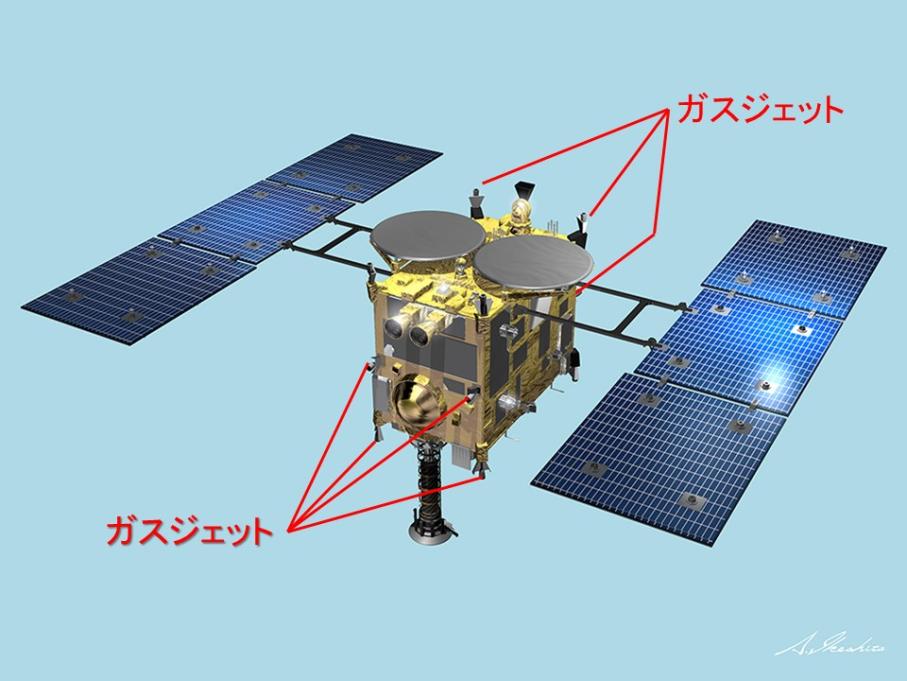

地球や月みたいに大きな天体は、重力が大きいでしょ。だからある距離まで接近すると、強い重力で引っ張ってくれるのです。でもリュウグウは「はやぶさ2」をあまり引っ張ってくれません。なにしろ重力が地球の4万分の1くらいしかないんですから。だからね、リュウグウの重力だけを頼りにしていては、その表面まで降下するのに時間がかかり過ぎるから、もっと「はやぶさ2」を下向きに押してくれる力が必要です。それは何だと思いますか。一つは、「はやぶさ2」に搭載しているガスジェットという装置です。「はやぶさ2」の体の中に12個の小さいロケットが積まれていて、それぞれが噴射の出口(ノズル)を持っています(図7)。時にはそのガスジェットで下向きや上向きに速度を加えたりします。ガスジェットが使っている燃料はヒドラジンといいますが、このガスジェットは姿勢制御といって、「はやぶさ2」の宇宙での向きを調整(制御)するためにも使うから、燃料のヒドラジンを無駄遣いしたくないですね。そこで初代の「はやぶさ」も採用したもう一つのアイディアを「はやぶさ2」も使います。

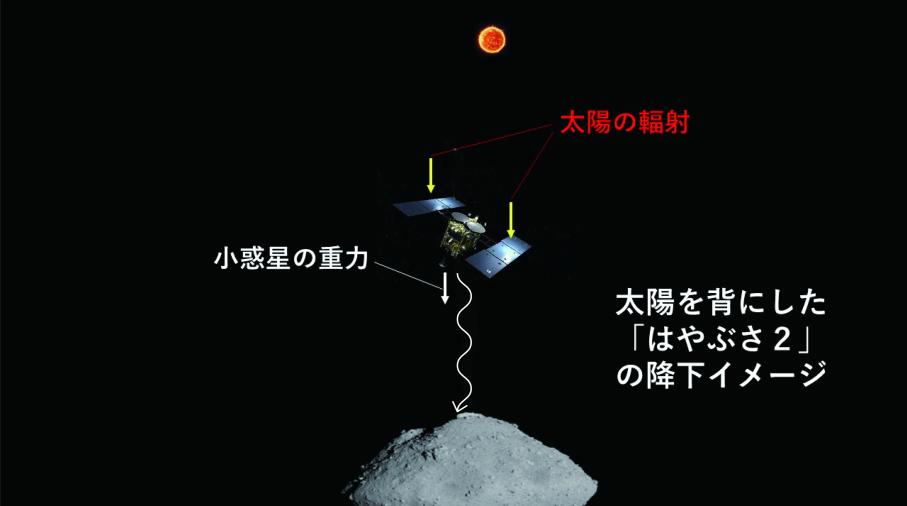

その助っ人は太陽です。太陽の光が圧力を持っているって知ってました? 輻射圧って言ってね、たとえば「はやぶさ2」が大きく広げた太陽電池パネルに太陽の光が当たると、その輻射圧が探査機をわずかながら押してくれるんですね。ということは、着陸作業のときに、「はやぶさ2」の頭上に太陽が来るように調節しておいて着陸していけば、上から太陽が「はやぶさ2」の降下に力を貸してくれるというわけです。こうして重力と太陽の光の力を主として利用して、「はやぶさ2」は悠々と降下していきます(図8)。

2 地球から遠いところで着陸する

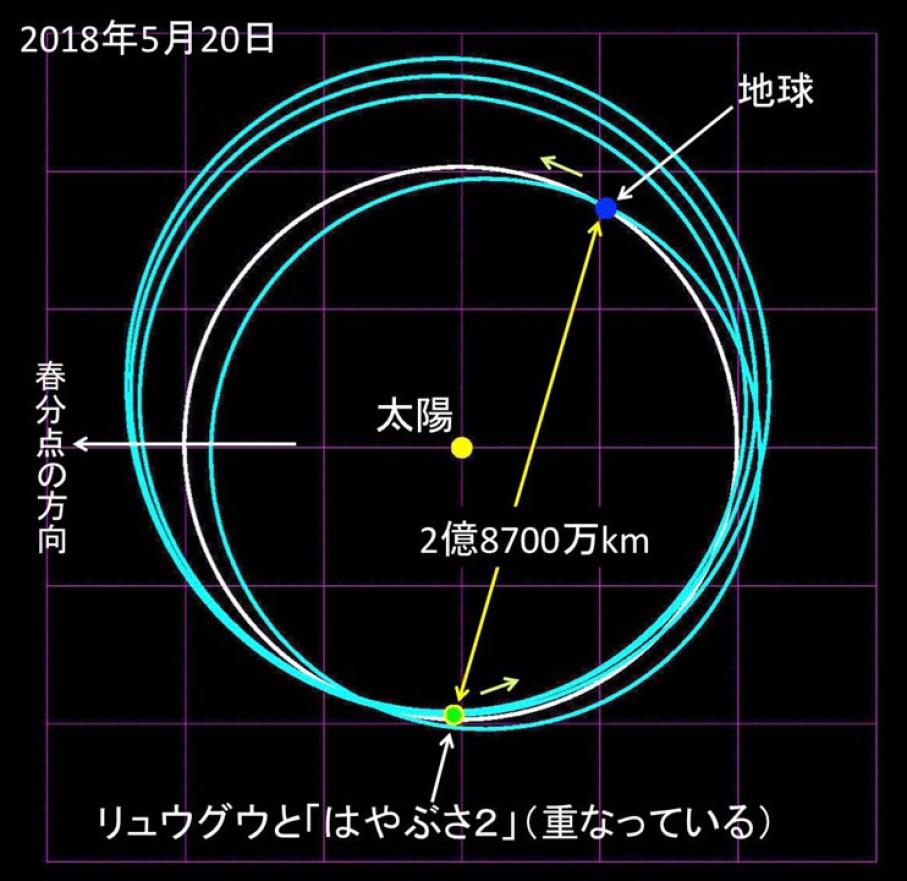

ところで、いま「はやぶさ2」とリュウグウがいる場所はどの辺りでしょうか。それがね、私たちのいる地球から3億kmも離れているんです(図9─3ヵ月前の図だけど)。ちょっと想像もつかない距離ですね。地球と太陽の距離の2倍あります。これくらい遠いと、光の速さで飛んでも20分近くかかりますよ。往復すると40分くらい! するとね、「はやぶさ2」が着陸する時に、たとえば大きな岩に降りそうになって、地球から「あ、あぶない! よけろ!」と指令を出しても、その指令は電波で発しますから、やはり片道20分くらいかかるのです。そんな悠長なことをやっていたら間に合わないですよね。だから、「はやぶさ2」は、そんな危機回避の行動は、自分で判断してやってもらわなければいけません。つまりまるで鉄腕アトムのように行動してもらわないと、いざという時に困るのです。そういうわけで、「はやぶさ2」の搭載コンピューターには、「こうなったらこうする、ああなったらああする」という命令が出せるようなプログラム(自律プログラム)があらかじめ仕込んであります。

3 非常事態が起きたら困る

それでも、着陸の時には何が起きるかわかりません。それにコンピューターのプログラムも、しょせん人間が作ったプログラムだから、予期しなかったことが起きたら対処できないことになります。初代「はやぶさ」のときもそんなことがいっぱい起きました。ところが厄介なことが一つあるんです。「はやぶさ2」が降下して行って、ある高度に達し、それから着陸までに20分たらずしかかからないところまで来たとすると、それ以降は、地球から何か指令を送っても、着陸予定時刻までに「はやぶさ2」には届かないことになりますね。そこで「自律プログラム」が役に立つわけだけど、そのプログラムでも想定していなかった非常事態には、対処できないことになります。いざとなったら、少しタイミングが遅れても、探査機を救うために地球からも緊急指令を出せるようにはしておくわけです。このホットラインは最後の頼みの綱ですが、「はやぶさ」でも威力を発揮したものです。

4 バウンドが怖い

「はやぶさ2」は、着陸に当たって、着陸目標地点の近くに目印の「ターゲットマーカー」というものをあらかじめ落としておいて、そこをめざして降下していきます。そのターゲットマーカーは初代「はやぶさ」の時に苦労して設計製作したものです(図10)。どうして苦労したかというと、これが小惑星の表面に着地した瞬間、あまり跳ね返っては困るからです。跳ね返るとどうして困るのでしょう?ボールが跳ね返ると、バウンドして目標地点と違うところまで転がっていくと困るから? まあそれもあるけど、実はさっき言ったように小惑星の表面の重力が非常に小さいからなのです。重力が小さいと、跳ね返りのスピードが、赤ちゃんが投げたボールくらいでも小惑星の重力を脱出して、飛び去ってしまうんですね。地球の重力は大きいから脱出しようと思うと秒速で11.2km必要だけど、リュウグウの場合は秒速40 cmですからね。脱出しては元も子もないので、さんざん苦労した挙句、モデルにしたのが「お手玉」でした。お手玉は弾まないもんね。その開発の物語はとても面白くて、いろいろな示唆に富むものなのですが、それをお話しするのはまたの機会に譲りましょう。

このようなさまざまな理由で難しい小惑星着陸。いろいろな苦労があるんですね。もうじき9月に入ると、着陸作業の準備も本格化してきます。9月11日から12日にかけて、この難しい降下作業の本格練習(リハーサル)をやる予定になっています。では来週。

[図クレジット]

図1 撮影:東山正宜 図2 NHK 図3,4,5 JAXA 図6 JAXAの資料を編集 図7 イラスト:池下章裕 図8 筆者作成 図9,10 JAXA