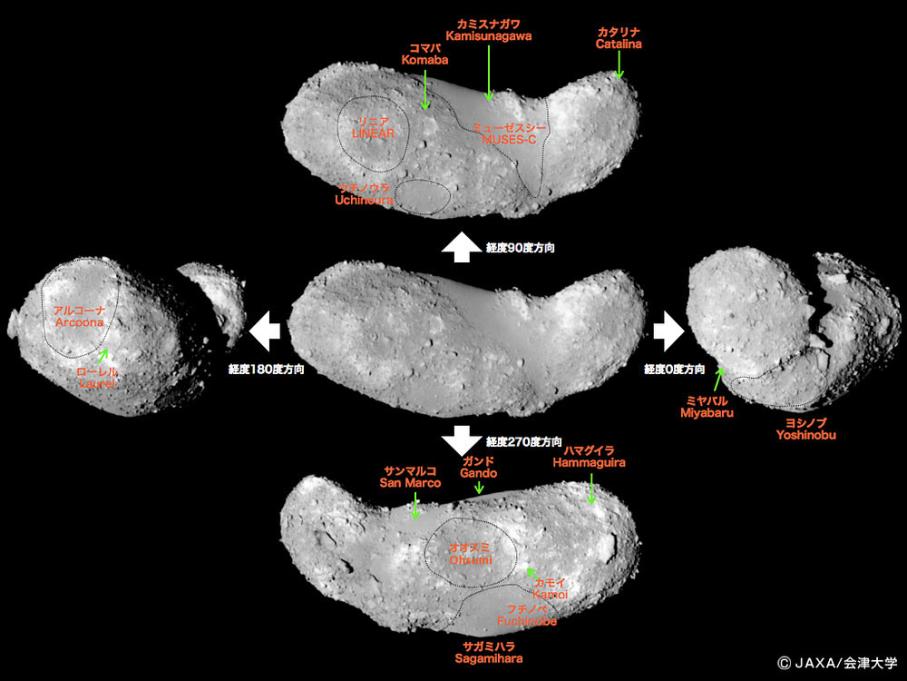

数々の予想もしなかった困難に見舞われた初代「はやぶさ」──小惑星イトカワの撮影をしていた時、画像を突然送って来なくなったことがあります。調べてみると、コンピューターが画像を認識できないことが原因のようでした。急いで関係者が集まって議論し、データを念入りに調べた結果、カメラがとらえているイトカワの姿が、全く予期していないものだったため。データだけを取り出して地上で検討したところ、カメラのレンズに映っているイトカワは図1の左のようなものでした。

その後全体像が明らかになったように、小惑星イトカワは図1の真ん中のような形をしています。真ん中がくぼんでいますね。これだと、見る角度によっては影になる部分ができる時もあり、その時には体が2つに分かれて見えます。「はやぶさ」に搭載しているコンピューターのカメラ・ソフトウェア(プログラム)は、体が一つだという前提で作っていたので、「2つに分離して見える」というまさかの事態に対処できなかったわけです。

大急ぎで、こうした時にも処理できるプログラムを作成して地上局から「はやぶさ」に向けて発信しました。その指令で間に合ったので、この問題はそれで解決しましたが、あらゆる状況を考慮して作ったプログラムのつもりでも、こうした「想定外」の事件は必ずと言っていいくらい起きるものです。宇宙開発の歴史には、そのようにソフトウェアが不完全だったために起きた数々の致命的な事実が山ほどあるのです。

皆さんも、これからの人生の中で、こうした「思ってもみなかった事柄」に遭遇することがたびたびあると思います。そこで今週は、そのような宇宙開発史上の想定外の事件から、2つほどピックアップして紹介しましょう。よく味わって、生きるための参考にしてくださいね。

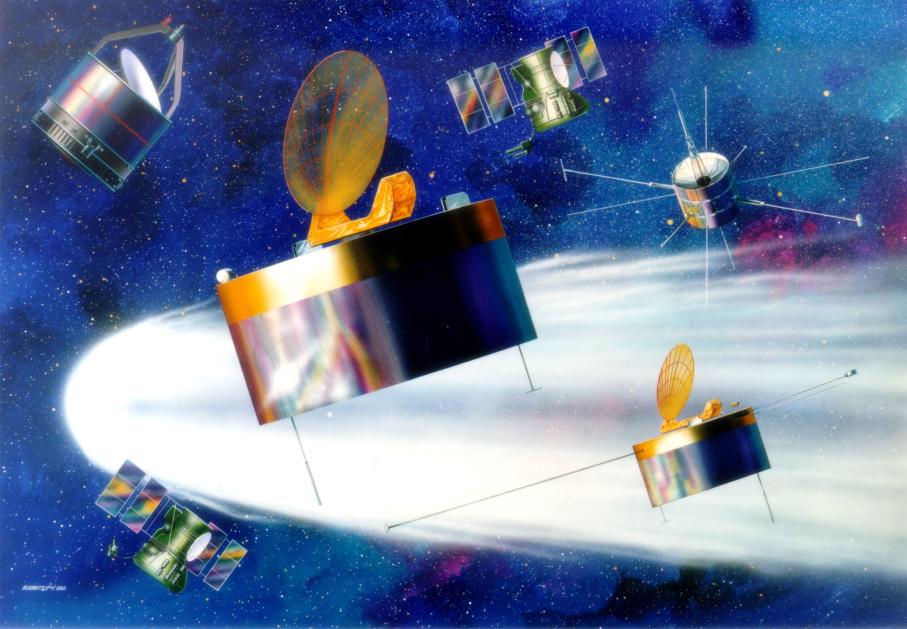

まず第一は、日本も取り組んだハレー彗星探査の時のことです。ハレー彗星のことは名前は聞いたことがあるでしょう。76年に一回地球に接近してくる「ほうき星」です。1910年に接近した後、はるか海王星の軌道の彼方まで旅をしていたハレー彗星が、1985年から1986年にかけて地球に接近しました。人類がロケットとか探査機という飛翔体を宇宙への挑戦に使い始めてから初めての接近なので、ソ連(ほぼ現在のロシア)、アメリカ、ヨーロッパ、日本がそれぞれ独自の探査機を打ち上げ、緊密な連携を保ちながら接近観測を行いました(図2)。

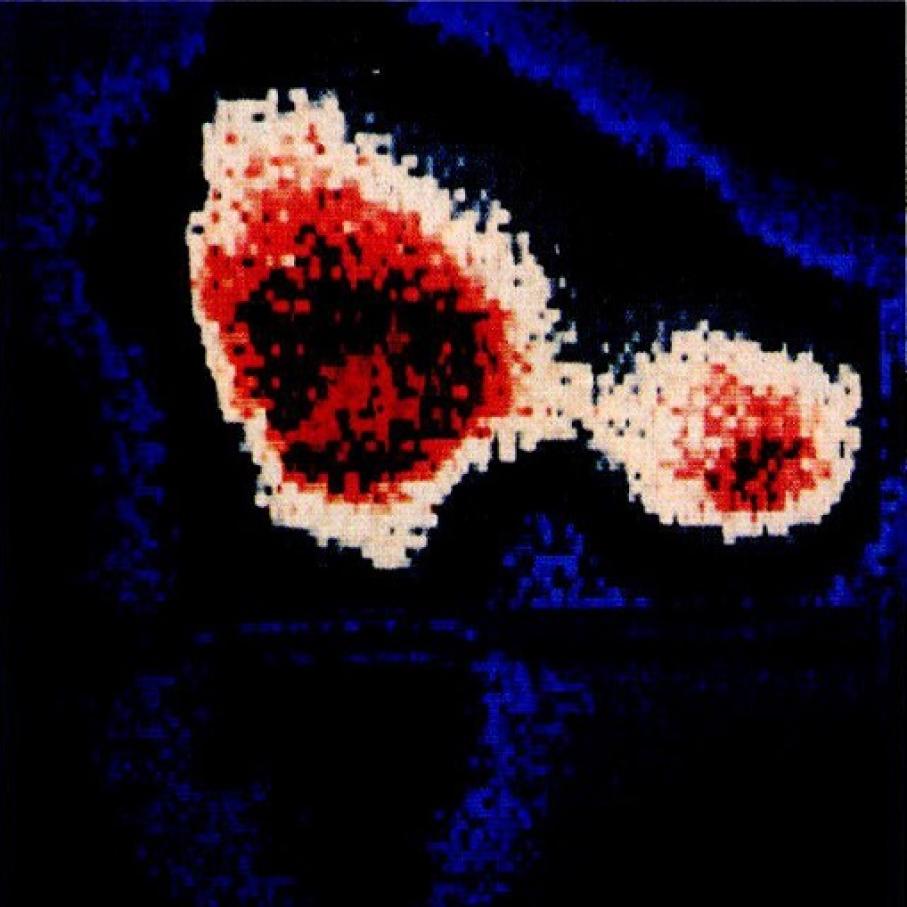

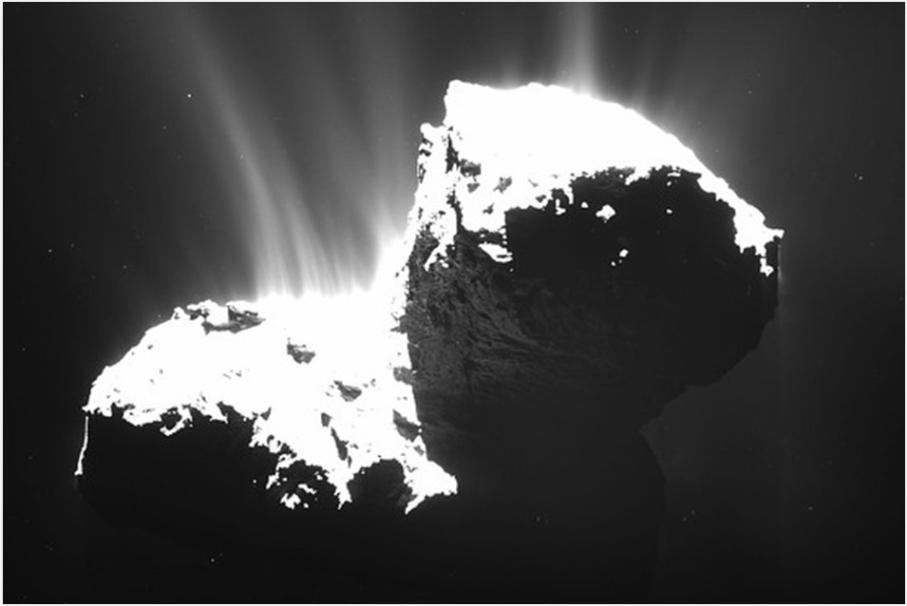

探査がピークを迎えた1986年3月、ソ連のハレー探査機ヴェガ1号がハレーに接近しました。モスクワにあるソ連の宇宙科学研究所(IKI)の一室で、それを各国の代表がリアルタイムで報告を受けるというイベントが行われ、私もその招待客の一人として参加していました。緊張のうちにもスムーズな実況報告が次々と展開されていましたが、突然、報告者が「ハレーの核が2つあるようです!」と叫びました。私は「えっ、壊れたの?」とびっくりしました。その時にスクリーンに映っていたのは図3のような映像です。これはハレーすい星から噴出しているプラズマをとらえたデータですが、ハレーの核からはガスを噴き出している所と噴き出していない所があるために、プラズマの分布に偏りがあります。そのため、観測器に反応する部分とそうでない所の強さに違いがあって、この時のハレーの状態は2つに分かれて見えていたのです。しかしそうしたことが分かったのは、このような観測があったからで、これでハレー彗星に限らず、彗星がそういうものだということに貴重な情報がもたらされたのでした。その後の彗星探査機、たとえば最近話題になったヨーロッパの彗星探査機「ロゼッタ」(図4)は、このような経験に学んでカメラのデータを扱うソフトウェアをきちんと準備することができました。

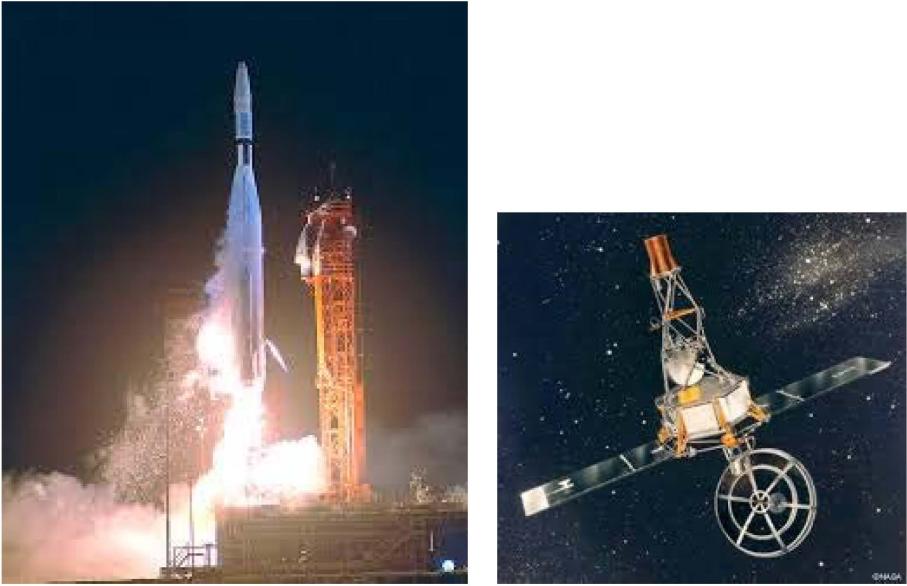

「想定外」の2番目の例は、宇宙開発の初期に起きた悲惨な例です。1962年7月22日、アメリカ・フロリダ州のケープカナベラル発射場から金星探査機マリナー1号を乗せて「アトラス・アジーナ」ロケットが発射されました(図5)。 ところが、軌道に達する前にロケットの軌道が大きく横へそれていったため、打上げの293秒後、指令破壊によって爆破されました。マリナー1号の残骸は、打ち上げロケットとともに大西洋の藻屑と消えてしまったのです。アトラス・アジーナは、A、B 2つの制御系統を持っており、B型はA型のバックアップとして使われることになっていました。マリナー1号を打ち上げた後、A型のハードウェアが故障したため、B型で制御することになるまでは予定通りだったのですが、このB型に誘導されたロケットは、異常な飛翔経路をたどり、管制官は破壊指令を送ったのです。調査の結果、B型の誘導プログラムの中に、一つだけハイフン(‐)がぬけていたことが判明しました。たった一つのハイフン! NASAはこれを「悪魔のハイフン」と呼んで、ソフトウェアを重視するための戒めにしたそうです。これなどは、ソフトウェアを直す暇もなく致命的な事故につながった例ですね。

さて、現在の主人公である「はやぶさ2」ですが、打ち上げてから今までは、ほとんど完璧に飛行してきています。これも初代「はやぶさ」の経験を全面的に活かしていることに加え、チームが非常に情熱的に知恵を出し合ってミッションに取り組んでいるからでもあります。ただし、初代「はやぶさ」も小惑星に近づいて着地するまでは、それほどの危機はありませんでした。その意味では「これからが正念場」と言うことができると思います。「はやぶさ2」はこれから「想定外」の事件に出くわす可能性は大いにあります。でもこれまでの宇宙への挑戦の歴史で起きたさまざまな経験に学んで、「想定外」の事件に対する腰の備えをしっかりと作ってほしいものと思っています。とりあえずこれからの最初の難関は、9月11日から12日にかけて行われる予定の着陸リハーサルです。何が起きるか、ドキドキしながら見守ることにしましょう。ではまた来週。

[図クレジット] 図1 JAXA 図2 イラスト:池松均 図3 ロシア宇宙科学研究所(IKI) 図4 ESA 図5 NASA