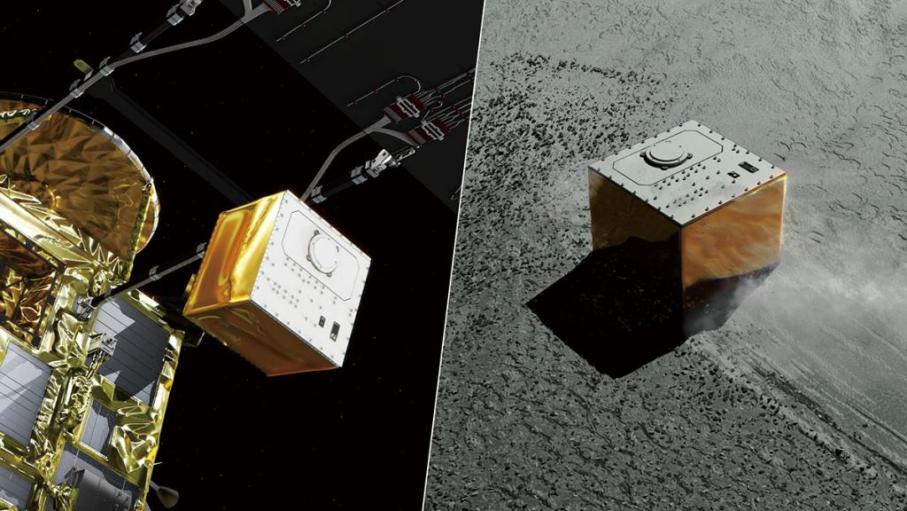

宇宙航空研究開発機構(JAXA)はさる10月3日(日本時間)、ドイツとフランスが製作した小型ローバー「マスコット」を探査機「はやぶさ2」から分離し、小惑星リュウグウへの着陸に成功しました。「はやぶさ2」に搭載したカメラで、降下している「マスコット」の姿も撮影されました。「マスコット」は、リュウグウ表面を17時間にわたって移動しながら観測した後、電池の寿命が尽きて、活動を停止しました。準備期間を含め、十数年に及ぶ国際協力の努力が実った、歴史に残るオペレーションでした。

【「マスコット」とは?】

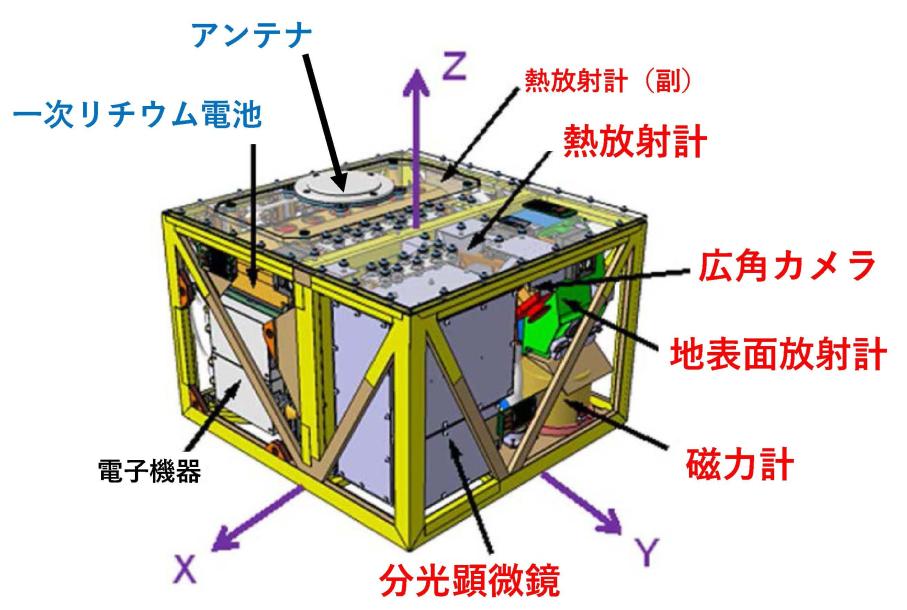

「マスコット」(図1)は、正式には、MASCOT(Mobile Asteroid Surface Scout=移動型小惑星表面探査機)と言い、DLR(ドイツ航空宇宙センター)とCNES(フランス国立宇宙研究センター)によって開発された小型の着陸機です。大きさは、縦横約30cm、高さ約20cm、重さは約10 kgで、この小さな体の中に、表面を撮影する広角カメラや分光顕微鏡、熱放射計、磁力計などがぎっしりと積み込まれています(図2)。

上面にアンテナがあり、「ミネルバII-1」と同じように「はやぶさ2」との通信をおこないます。側面には広角カメラが搭載されていて、周囲の画像を撮影します。底面には分光顕微鏡があり、リュウグウ表面の鉱物の組成や特徴を調べます。表面温度を測る熱放射計と磁場を測定する磁力計も搭載しています。

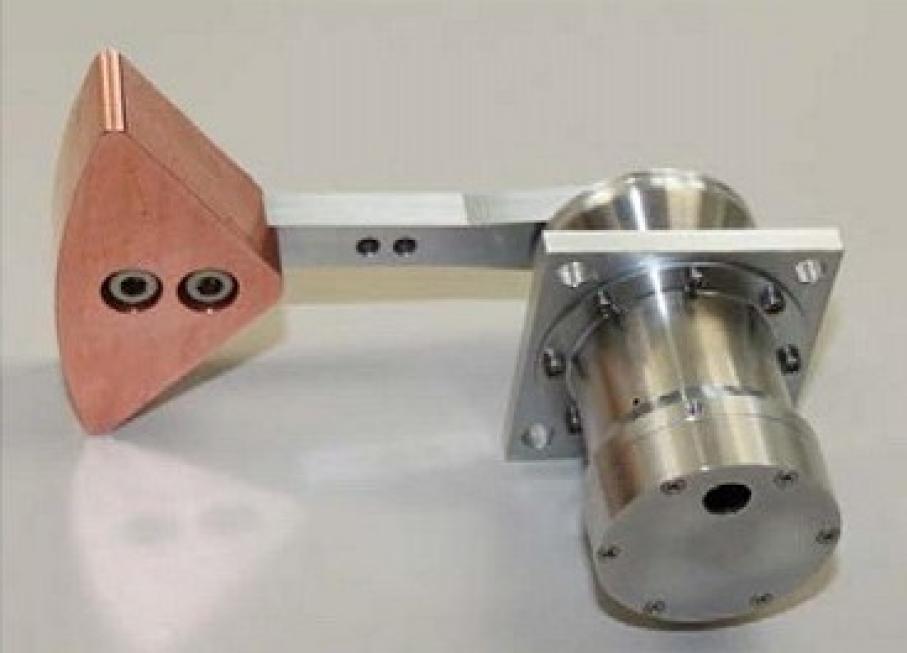

「マスコット」も、「ミネルバⅡ-1」と同じくホッピング機構を持っています(図3)。機体内部にあるアームをモーターで回転させる反動で、機体の姿勢を変えたり跳び上がることができます。「マスコット」は、アンテナが上、分光顕微鏡の面が下になる姿勢で活動するように設計されているため、もしリュウグウ表面で静止した際に違う姿勢になっていたら、ホッピング機構でこの姿勢に起き直ります。ホップして他の場所に移動もできます。

これらの機器が、着地の衝撃で壊れないかと心配ですが、大丈夫、複合材でできた骨組み自体がある種のクッションになっていて、観測機器などがダメージを受けないようになっているのです。これらを駆使して、リュウグウの表面を詳しく調べ、日本のローバー「ミネルバ」からのデータと合わせ、リュウグウの姿を解き明かすデータを提供してくれます。

【分離・着陸に成功】

「はやぶさ2」の側面に搭載されていた「マスコット」は、10月3日午前10時57分20秒(日本時間)、小惑星リュウグウの上空約51 mで分離されました。分離というのは簡単に見えますが、実に緊張する瞬間なのです。これがうまく行かないと、すべてが水の泡になるので、世界中でその瞬間を不安に駆られながら大勢の人が迎えました。そして分離成功!

分離すると、「マスコット」は私たちの歩くスピードよりもゆっくりした速度で自由落下して行きます。私たちが普段お目にかかる石ころなどの自由落下は、かなり速いでしょう?でも小さな天体では重力が小さいので、生じる加速度が小さく、落下はゆるやかです。

そして分離後の「マスコット」は、もう自分で何もかも判断して(自律的に)予定の行動を行うので、分離の時点までが地球にいる人間が「お世話」できる時間帯です。だから分離の時に、「はやぶさ2」のプロジェクト・マネジャー、津田雄一さんは、これまで長くやってきたチームに対して今までありがとうという意味と、あとは「マスコット」に一任するのでうまくやれよ、という意味を込めて、“Good luck, MASCOT!”と言いました。

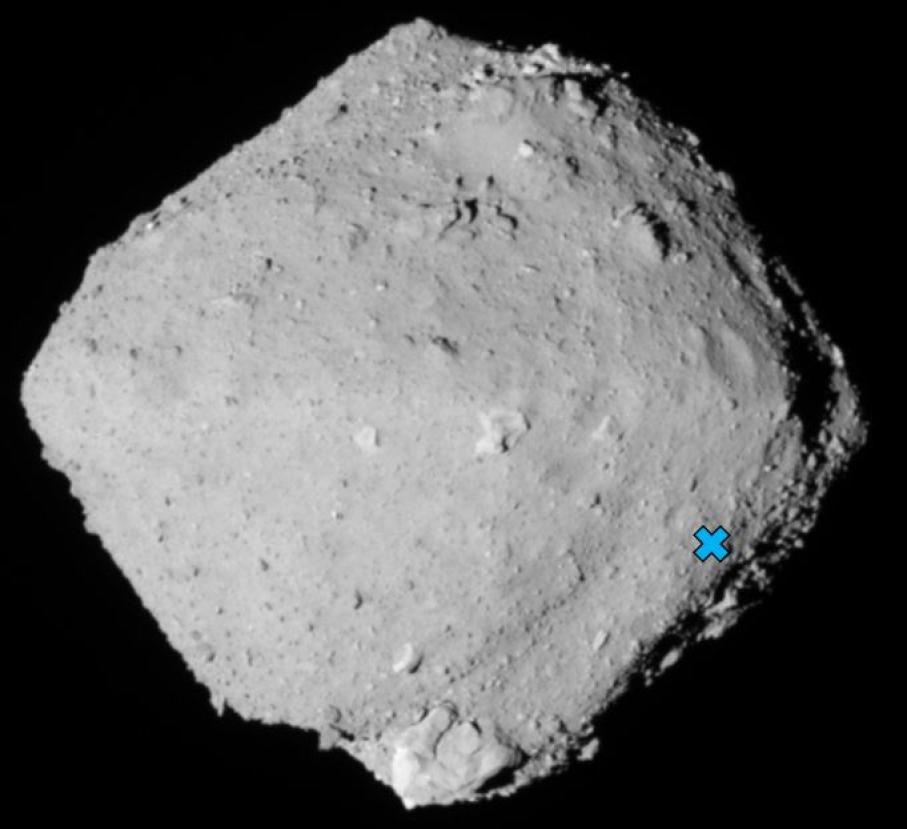

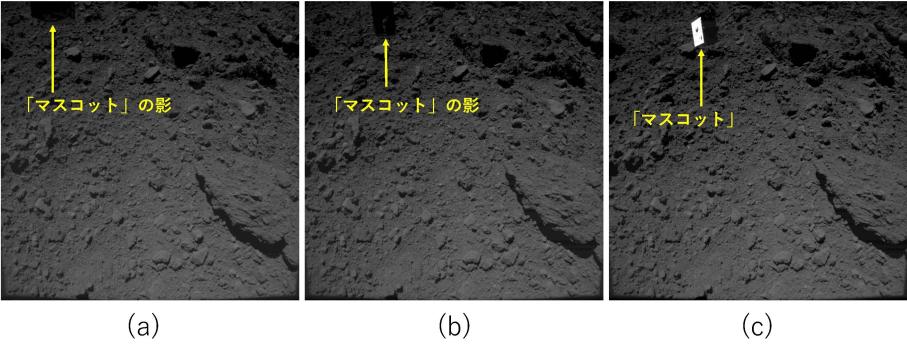

そしてリュウグウの南半球に予定通り着陸しました(図4)。その降下していく姿が、「はやぶさ2」の下面にあるカメラで捕らえられていて、分離の2分20秒後に写した図5には、リュウグウ表面の「マスコット」の影、太陽の光を受けてキラキラ光る降下中の「マスコット」がくっきりと見えていますね。「マスコット」自身のカメラも、分離後約3分半、上空20mあたりでリュウグウ表面をくっきりととらえ、そこには自分自身の影も映っています (図6)。これらは3億km彼方で写した記念写真ですね。

【興奮の中の17時間】

10月2日の夕方(ドイツ時間)から、ケルンの「マスコット」管制室(図7)は、約40人の科学者たちの熱気に包まれていました。日本の相模原管制室から着陸の報が届くと、嵐のような拍手と抱擁。

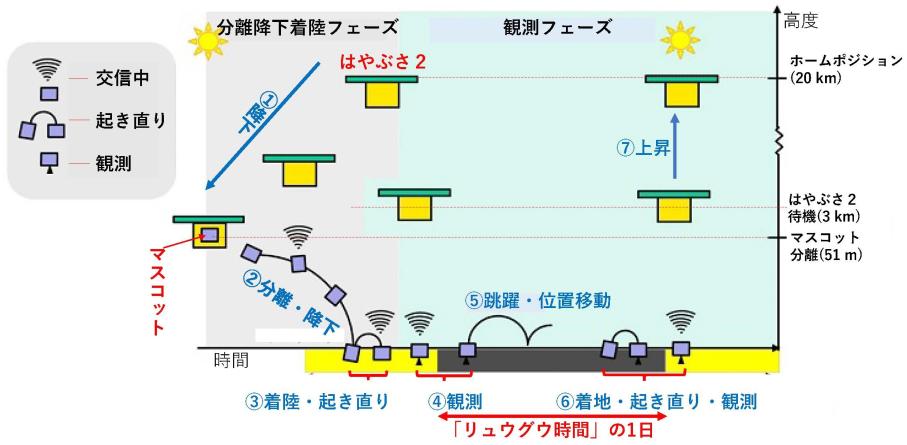

「マスコット」がリュウグウ表面に着陸して静止したのが10月3日午前11時20分ごろ。一方、「はやぶさ2」本体の方は、「マスコット」を分離した後に、高度3 kmまで上昇してホバリングをしながら滞在し、「マスコット」が送って来るデータを待ちました。着陸した「マスコット」は、撮影した画像や観測データを、待ち構えている「はやぶさ2」に送ります。そのデータは「はやぶさ2」から3億km離れた神奈川県相模原市のJAXA宇宙科学研究所の「はやぶさ2管制室」に送られ、そこからすぐにドイツのケルンにある「マスコット」の管制室へ転送されます(図8)。「マスコット」のデータ処理はすべてヨーロッパのチームが責任をもって行うのです。

この「マスコット」の活動時間帯には、日本とドイツ・フランスだけでなく、アメリカNASAも特別の追跡体制を敷いて協力してくれました。この地球全体に、小さなローバーのために仕事をしている多くの人々がいるのですね。素晴らしいことです。

さて、ケルンの管制室も、「はやぶさ2」・相模原を介して、「マスコット」とすぐに連絡を始めました。「マスコット」は、内蔵している一次リチウム電池を使って精力的に観測・調査を開始し、「はやぶさ2」にデータを送り続けました。

すでに分離の前からスウィッチをオンにしていた磁力計は、太陽風プラズマの運ぶ弱い磁場を検知していたし、探査機による磁場の乱れもとらえていました。カメラも降下中からすでに20枚もの画像を撮影していました。着陸後、「マスコット」の4種類の観測機器はすべて順調に調査をつづけ、着陸場所で一連の予定した観測を終えると、ジャンプして別の場所に移動してそこでの観測を行いました。すべて順調に作業を行った「マスコット」は、ついに電池を使い切って活動を終えました。図9に描いたような①から⑦までのすべてのオペレーションが実行され、「マスコット」は予定を1時間も超えて移動しながら、リュウグウ表面で充実した興奮の17時間を過ごしたのです。自転が7時間36分の周期なので、「リュウグウ時間」では昼間が3回、夜が2回訪れました。

「マスコット」の電池が尽きて静寂を迎えると、膨大なデータを中継した「はやぶさ2」は、ホームポジションの高度20kmへ舞い戻りました。現在「マスコット」は、リュウグウの上で安らかに(永遠の)眠りに就いているわけです。

【マスコットのデータ解析】

図2の4つの機器を担当している科学者たちはいま、勇躍「マスコット」のデータの整理にかかっているはずです。豊富なデータが得られたので、非常に喜び元気に作業にかかっているでしょう。よかったですね。注目は、水のデータがどのような形で見つかっていくかということですが、この顕微鏡の観測したデータがすべて手に入るのに1週間くらいかかり、詳しい解析をするのにそれから数週間かかりますから、それが報告や論文の形になって公表されるのは、早くて今年の末か来年の初めごろになる見通しです。

太陽系内には太陽の磁場が隅々まで行きわたっており、磁力計は観測の必須項目です。特にリュウグウのような始原的な小惑星は、もともとどういうものか分かっていないので、「マスコット」にも磁力計が載せられました。しかも、「マスコット」の姿勢が変わったら、この磁力計で検知できるので、「マスコット」の運動も調べられるので便利。

また、熱放射計は、表面の物理的な状態を調査します。一言で言えば、「熱慣性」(温度の変わりにくさ)を調べるのですね。普通の岩と砂利や砂では物理的な状態が違うし、岩でも、隙間の多い岩と稠密(ちゅうみつ)な岩とでは、やはり熱を受ける時の性質が違いますね。リュウグウは8時間たらずの周期で自転していますから、昼間と夜とが目まぐるしく入れ替わります。昼間温まり夜冷えるという温度のサイクルの様子が、隙間の大きさの違いで大きく異なってくるのは当然でしょう。これを見ることが、「表面の物理的な状態を調べる」ことになるわけです。これでリュウグウの中がどのくらいスカスカかが分かるし、そこから推論して昔の状態も分かってきます。熱放射計も大事な役割を果たすのですね。

【「マスコット」の国際協力の意味】

今回の「はやぶさ2」の仕事全体は、ひとつの国ではできないほどチャレンジングなことが、多くの国が協力することで成し遂げられることを示す好例となっています。その一部である「マスコット」は、ドイツとフランスが8年以上にわたって開発・試験を積み重ねてきたもので、技術文化なども違う両国の科学者・技術者たちがお互いの理解を深めながら働いて、大成功につなげました。これがまた未来への踏み台になっていくでしょう。

[図クレジット]

図1 JAXA 図2,3,4,6,7 DLR 図5 JAXA 図8 Google 図9 DLR+筆者