【「はやぶさ2」がリュウグウに22mまで降下──2回目の着陸リハーサル成功】

日本の探査機「はやぶさ2」は、さる10月15日に行った第2回の着陸リハーサルで、これまでで最も低い高度22.3mまで降下することに成功しました。着陸の際、高度30m以下になると、地球から指令を送っていたのでは間に合わないので、「はやぶさ2」は鉄腕アトムのように、自分で何もかもやらなければなりません。その際の頼みの綱は、リュウグウ表面までの距離を正確に測る距離計(LRF:レーザー・レンジ・ファインダー)です。今回のリハーサルでは、未確認だったこのLRFの性能も調べ、予定通り働くことをしっかりと確認しました。今月下旬にもう一度降下リハーサルを実施し、来年1月末以降の着陸に向けて情報を集め、年末年始にかけて十分な議論・検討を進める予定です。よかったですね。図1は、その第2回の降下リハーサルの際に「はやぶさ2」のカメラがとらえたリュウグウの表面です。「はやぶさ2」の頭上には太陽があるので、自分の影がリュウグウの地表にくっきりと映っていますね。

さて、今日はもう一つのビッグニュースをお届けしましょう。

【日本の水星探査機「みお」がクールーから発射された】

日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、欧州宇宙機関(ESA)と共同で進めている「ベピコロンボ(水星探査)計画」の2機の探査機が、さる10月20日、欧州のアリアン・ロケットに搭載されて、南米・仏領ギアナのクールー発射基地から水星に向け、旅立ちました(図2)。2025年末に水星に到着します。日本も欧州も水星に探査機を送るのは初めてで、世界的に見ても、アメリカのパイオニア10、メッセンジャーに次いで3回目です。

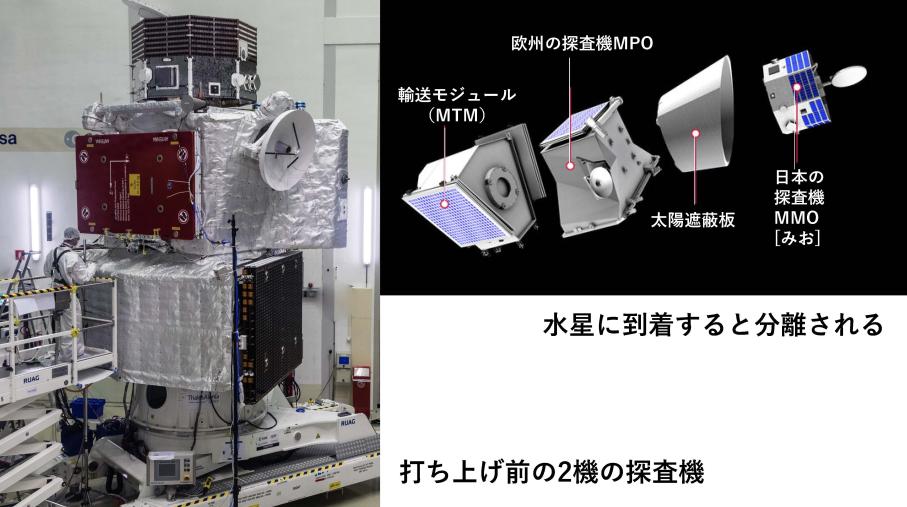

今回のアリアン・ロケットには、日本と欧州がそれぞれ開発した2機の探査機が載せられています(図3)。

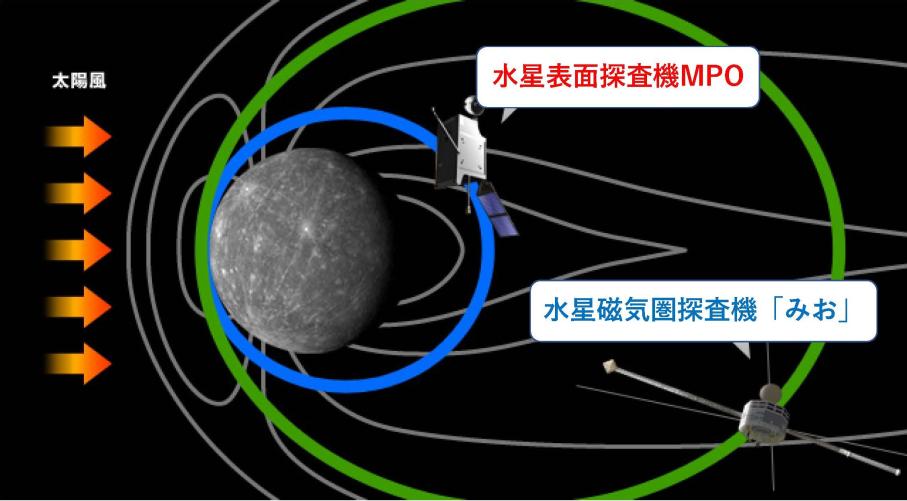

日本の探査機MMOは、「みお」と命名されており、水星の磁場の振る舞いを調べ、太陽風とのせめぎ合いを研究します。欧州の探査機MPOは、水星の地形を調査し、高度分布や地下の状態を観測し、表面の構造や組成を研究します。

水星到着までは7年もかかるので、先は長いから、いずれくわしくいろいろとお話ししますが、今日は入り口の説明を少しだけしておきましょう。

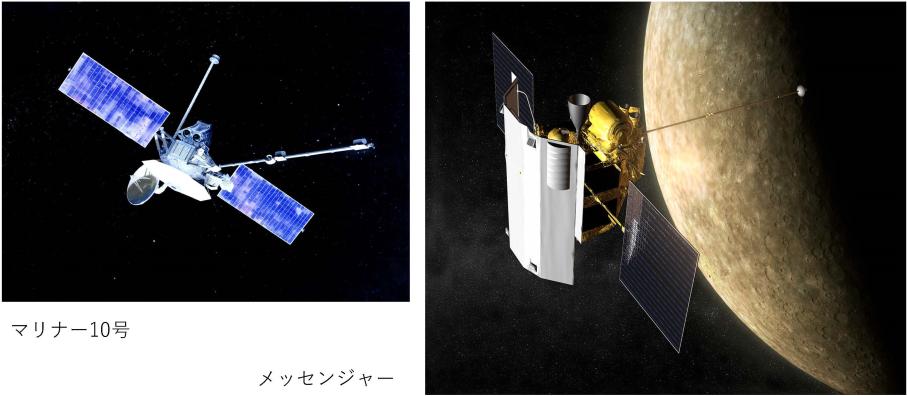

【これまでに水星を訪れた探査機は2機だけ──行くのが大変】

水星探査は、世界的にみてもこれまであまり行われていません。1970年代のマリナー10号と今世紀に入ってからのメッセンジャー探査機の2機(いずれもアメリカ)だけです(図4)。だから謎も大変多いのですね。火星や金星はずいぶん色々な探査機が行っているのに、なぜそんなに行かなかったのでしょうか。

太陽に近いので、熱対策が大変という事情もありますが、いちばんの理由は、たどり着くのが大変ということでしょう。

地球から打ち上げて水星まで行って、水星の近くで減速してそれを周回させるためには、ものすごく大きなエネルギーが必要なんです。エネルギーの大きさで言えば、海王星に行くくらい、あるいはもっと大変なので、まともに行けば、使う燃料をたくさん積んで行かなければなりません。そうすると、探査機の重さの大部分が燃料になってしまい、肝腎の観測用の器械をあまり積めなくなってしまいます。

だから、できる限り燃料を節約して、その節約した重さを観測機器にまわしたいというのが、みんなの正直な気持ちです。科学者たちは素晴らしい節約の方法を考案しました。皆さんも一度は耳にしたことがあるでしょう。「スウィングバイ」という方法です。たとえば有名なボイジャーという探査機は、打ち上げた時は木星までしか行くエネルギーを持っていなかったのですが、木星に近づいた時に近づき方を工夫して、木星の重力を上手に利用し、速度を増やし、軌道の方向も絶妙に曲げて、土星まで届くような軌道に乗せました。

これは本来、燃料を燃やしてスピードアップする仕事を、木星の重力の力を借りてちゃっかりと実行し、自分は燃料を節約した見事な例です。この「スウィングバイ」は、今では、世界の惑星探査に頻繁に使われるようになりました。「はやぶさ2」もこれを使ってリュウグウまで、「省エネルギー」で到達したのですよ。

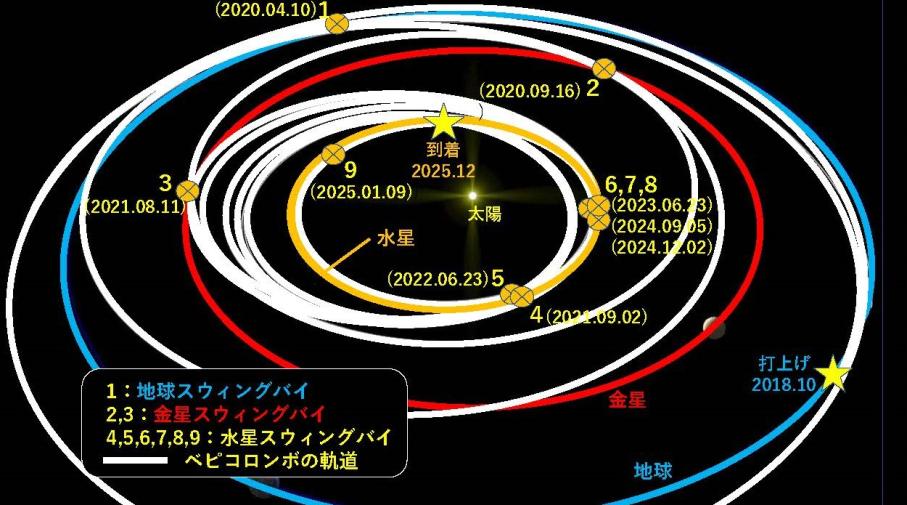

「ベピコロンボ」の2機の探査機は、このスウィングバイを、地球→金星→水星と、めまぐるしく使って、最終的に水星に最適の速度で到着する複雑な軌道計画を作りました。図5を見てください。地球で1回、その後金星で2回、そして目標の水星でも6回、スウィングバイして、速度をきっちりと合わせるようになっています。この図、私が作ったんですが、結構苦労したんですよ。しっかり見てくださいね。特に、スウィングバイをするたびに軌道が少しずつ小さくなっていく様子が描かれているので、その点に注意しながらね。

もう一つの省エネのアイデアは、「はやぶさ」や「はやぶさ2」でも使っている燃費の高いイオンエンジンを搭載することです。これも燃料の節約に貢献しました。ただし、そのため、時間が犠牲になって、最後の到着が2025年になってしまうのです。でもそのおかげで、水星に行って観測したい機器を何とか積むことができるようになりました。人間の知恵って、素晴らしいですね。

水星探査が大変というもう一つの理由─水星が太陽に近いということ─については、それへの対策などについて、いずれ機会を見てお話ししましょうね。

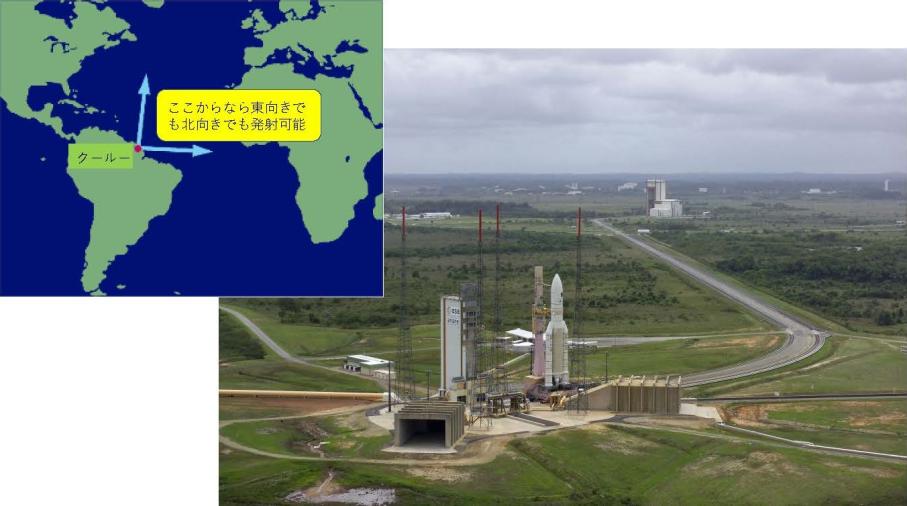

【ヨーロッパのロケット発射場が南アメリカにある!】

それはともかく、今回の打ち上げはどうして南アメリカで行われたのでしょうか。ブラジルという国を知っていますね。その北にフランスの領土になっている仏領ギアナというところがあって、そこの海岸に「クールー基地」というロケットの発射場があります。正確には「ギアナ宇宙センター」ですね。実は、ヨーロッパの人工衛星・探査機の殆どがこのクールー基地から打ち上げられるのです。ヨーロッパから南アメリカまでは遠いですね。なぜヨーロッパで打ち上げないで、こんなに遠くまで行って発射するのでしょうか。

それはヨーロッパには、東に向かって大きく開けている場所がないからです。地球が西から東に向かって自転しているために、その自転のスピードを使わなくては損だというわけで、はるばるここまでロケットを船で輸送して来るのです。

また、クールー基地は、図6に見るとおり、赤道近くにあります。地球上では、赤道に近いほど自転のスピードが大きいので、その方がやはり打ち上げ速度という点で得になるのですね。

【水星に着いたら観測を分担する】

ベピコロンボ計画では、2機の探査機は分離されて(図7)、水星を周回しながら協力して観測を行います。ヨーロッパが担当するMPOは固体の水星を観測することが主たる目的です。だから、水星を周回しながら、その表面・内部構造などを詳しく調べます。一方で日本が担当するMMOの観測は、水星の磁場や磁気圏です。水星周辺の環境の観測ですね。

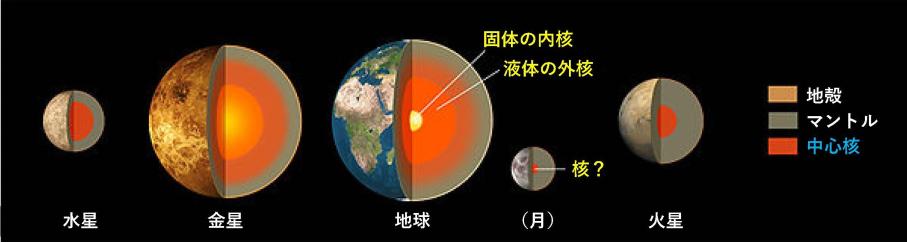

水星は私たちの太陽を回っている8つの惑星のうち最小で、たとえばその中心核の重さが全体の60%を占めている(図8)など、大きな謎を持つ天体です。核が異常に大きいことは、たとえば「水星は元々もっと太陽から遠いところで誕生し、後に他の天体と衝突して近くに行ったのではないか、だからその衝突の時に表面から多くの物質が失われて、核が大部分を占めるような事態になったのではないか」といった仮説も提唱されているのです。これが正しいかどうかが試されるなど、興味津々の観測が展開されることになるでしょう。他にも探査機メッセンジャーが、水星のクレーターには内部に水の凍った氷を持つものがあるなどの発見もしていますね。

磁場が発生するには、天体の内部が融けている必要がありますが、水星は小さいので、内部が冷えて固まっているから磁場はないだろうと、元々は考えられていたのです。ところが、1970年代のマリナー10号が、その磁場を発見し、最近水星を訪れたメッセンジャー探査機も、水星の周回軌道からの観測で、やはり本当に磁場があることをはっきりと確認しました。

私たちの太陽系には、水星、金星、地球、火星という4つの惑星が、固体(岩石)を主成分としています。このうち、惑星規模の磁場を持っているのは地球と水星だけなのです。そしてメッセンジャーの観測から生じた疑問は、その磁場の中心が惑星半径の0.2倍くらいずれていることです。その理由は、「みお」(MMO)が解明するまでは分からないでしょう。

水星と地球の磁場は、共通していることとそうでないことがあって、2025年のベピコロンボの到着以後に、それがどのように明らかになって行くか、「みお」に寄せられている期待は非常に大きいものがあります。私たちも声援を送りましょう。

なお、「ベピコロンボ」という名は、水星の研究に多大の貢献をしたイタリアの科学者ジュゼッペ・コロンボ博士(1920-1984)(図9)に因んだものです。イタリアでは、「ジュゼッペ」という人の愛称が「ベピー」なのです。7年間の旅を、声援しながら楽しみに待つことにしましょう。

[図クレジット]

図1,3 JAXA 図2 アリアンスペース社 図4,8 NASA 図5 筆者 図6,7,9 ESA