【国際宇宙ステーションの後は、みんなで月へ行く】

いま宇宙についての活動で最も大規模な国際協力のテーマといえば、ISS(国際宇宙ステーション)でしょう。アメリカ、ロシア、日本、カナダにヨーロッパの多くの国を加え、15ヵ国が力を合わせて建設したのがISSです。1998年に建設が開始され、2011年に完成し、それと同時にアメリカのスペースシャトルが引退したのでした。サッカーグラウンドくらいの大きさのISSは、いま地上400kmの高度をぐるぐる回っていて、その内部では宇宙飛行士たちがさまざまな活動をしています。

さてそのISSも、だいぶ老朽化してきて、2024年には、その運用の期限を迎えようとしています。世界の多くの国が宇宙分野で連携することはとてもいいことなので、ISSが終わった後でどのような国際協力をしていくか、もう10年以上も前から、宇宙機関の首脳たちは熱心に話し合いをしてきました。そしてさる3月、国際宇宙ステーション(ISS)計画に参加する各国の宇宙機関は、月を回る有人ステーション「ゲートウェイ」を開発する方針を決め、共同声明を発表しました。日本も居住モジュールの開発や物資を補給する任務などでかかわっていく予定です。建設に参加するのは、今のところISSと同じNASA(米国航空宇宙局)、ロスコスモス(ロシア宇宙局)、ESA(欧州宇宙機関)、CSA(カナダ宇宙機関)、JAXA(日本宇宙航空研究開発機構)です。

【月ゲートウェイ計画の概要】

アメリカのアポロ計画が終了した1972年以来、人間は月に着陸したことがありませんから、「ふたたび月へ」というイメージですね。

「月ゲートウェイ計画」自体は、アメリカが策定した計画で、それに世界各国が協力する形で進められます。ISSのときもそうでしたが、モジュールを何回にも分けて打ち上げ、月を回る軌道でドッキングさせながら完成させていきます。月を回る軌道にステーションができあがると、その「ゲートウェイ」は、月を探査する拠点となり、そこでいろいろな観測をしたり、そこから宇宙飛行士たちが月の表面との間を往復したりします。そして同時に「ゲートウェイ」は、深宇宙で宇宙飛行士が長期間滞在するための訓練をする施設として、近い将来、有人火星飛行をする準備にもなる壮大な計画になるわけですね。

現在までに明らかになっている方針を紹介しましょう。

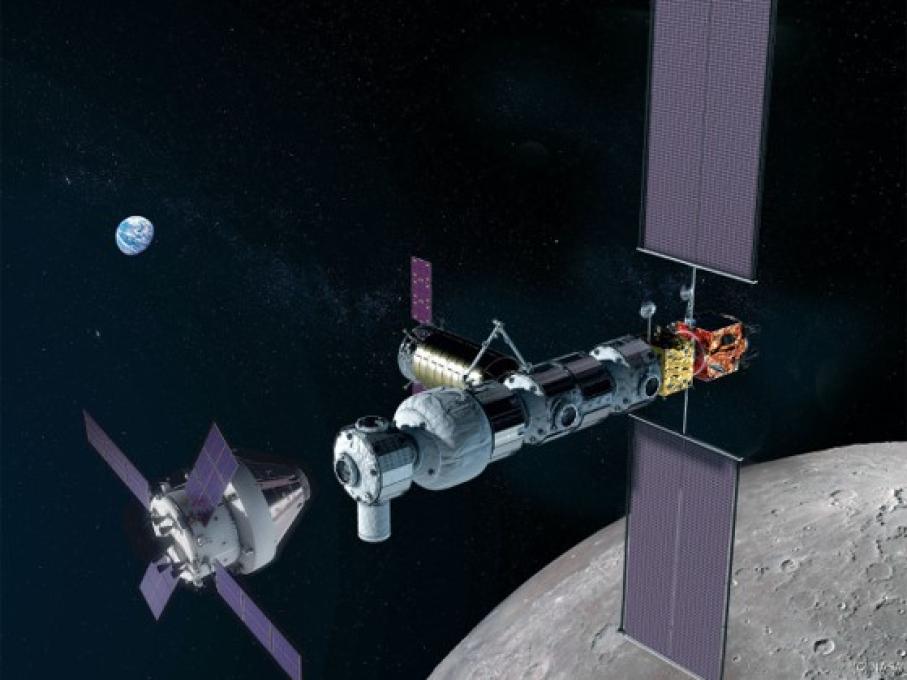

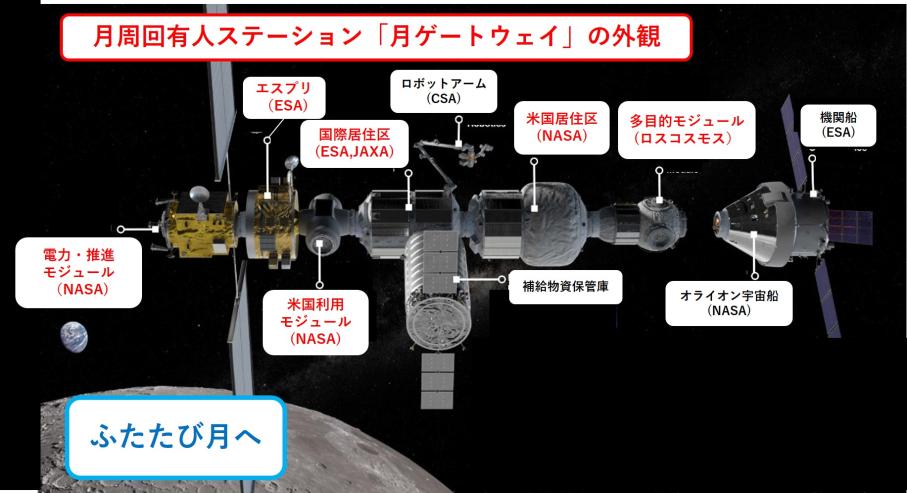

ゲートウェイは、図1のような完成予想図です。その構成は、図2に示したように、6つの基本モジュールを組み合わせて作られます。

●電力・推進モジュール。巨大な太陽電池をひろげて電力を生み出し、それを月周回中の有人ステーション「ゲートウェイ」が使う電力とする。また電気推進エンジンを装備しており、「ゲートウェイ」の軌道変更などを行うときに用いる。開発はNASAが担当する。

●「エスプリ」と名付けられたヨーロッパのモジュール。電気推進エンジンの推進剤であるキセノンや、スラスターの燃料であるヒドラジンのタンクをもち、通信設備やエアロックなどもある。開発はESAが担当する。

●米国利用モジュール。宇宙船のドッキング・ポートをもち、狭いけれども居住区や倉庫としても使える。開発はNASA。

●国際居住区。宇宙飛行士が滞在する場所。リビングであり、実験室でもある。開発はESAとJAXA。日本は、すでにISSの日本実験棟「きぼう」を作り上げた実績があるし、ヨーロッパも、ISSの欧州実験棟「コロンバス」を作りましたから、協力して立派な居住区を建設してくれることでしょう。

●米国居住区。NASAが開発。

●多目的モジュール。エアロックや、宇宙船のドッキング・ポートなどもある。開発はロスコスモス。

その他、カナダは、ISSでも活躍したロボットアームを製作・提供して、この計画に参加します。

「ゲートウェイ」の建設は2022年の「電力推進モジュール」の打ち上げから始まることになっていますが、まだそれほど計画ががっちりと固まっているわけでもないし、アポロ計画のときの「1960年代の末までに」というケネディデイ大統領が掲げたような確固たる目標があるわけでもないので、少し動くかもしれません。

さらに、「ゲートウェイ」を拠点にした月着陸計画もありますが、それは次の機会に紹介しましょう。(つづく)

図1 NASA 図2 NASA資料から作成