地球で生活している私たちには、雨が降るというのは当たり前のことです。でも、数々の探査機がこれまで火星を訪れましたが、雨を経験したことが一度もありません。なぜでしょうね。みなさんも考えてみてください。どういう順序で考えたらいいですか。

私としては、一応次のような順序を用意しました。

1.地球の雨はどういうメカニズムで降るのか

2.地球と火星の大気はどう違うのか

3.地球で起きている降雨が火星で起きない理由を大気の違いから推定する

みなさんが賛成なら、話を進めましょう。

【地球の雨はどういうメカニズムで降るのか】

雨が空から降ってくるときは、必ず雲から落ちて来るようですね。雲がなければ雨は降って来ない──これは賛成ですか。ではその「雲」はどんなものでしょう。実は雲の正体は、大気中に浮かんでいる小さな水滴や氷の粒が集まってできたものです。そもそも雲がどうやってできるかという問題から入りましょう。

これまでの研究で、雲はつぎのような順番でできあがっていくことが分かっています。

①地面や海面が太陽の光で暖められ、その地面や海面から放たれた熱が、まわりの空気(地球の大気)を暖めます。

②空気には水蒸気が含まれていますね。暖められた空気は、水蒸気を含んだまま上昇していきます。

③上空に昇って冷やされた空気の中の水蒸気は、空気に浮かんでいる小さな塵(ちり)を核としてごく小さな水滴になります。気温が低いときは氷の粒になるでしょうね。

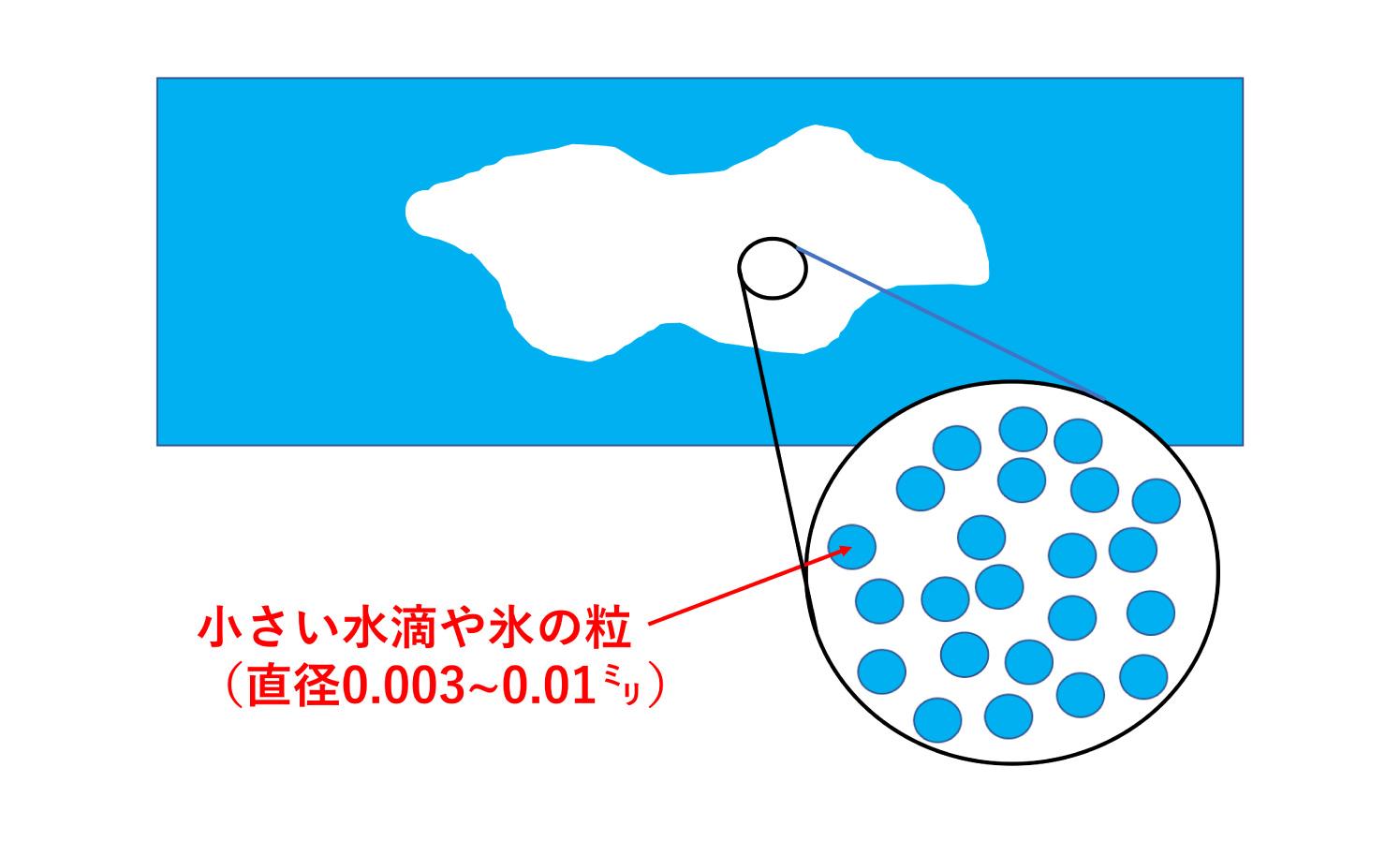

④そんな水滴や氷の粒がたくさん集まると「雲」ができるのです。雲をつくっている水滴や氷の粒の大きさは、一つの粒の直径が約0.003㍉~0.01㍉くらい。

この小さい粒がいっぱい密集しているところを遠くから見ると、あの白い雲に見えるんですね(図1)。

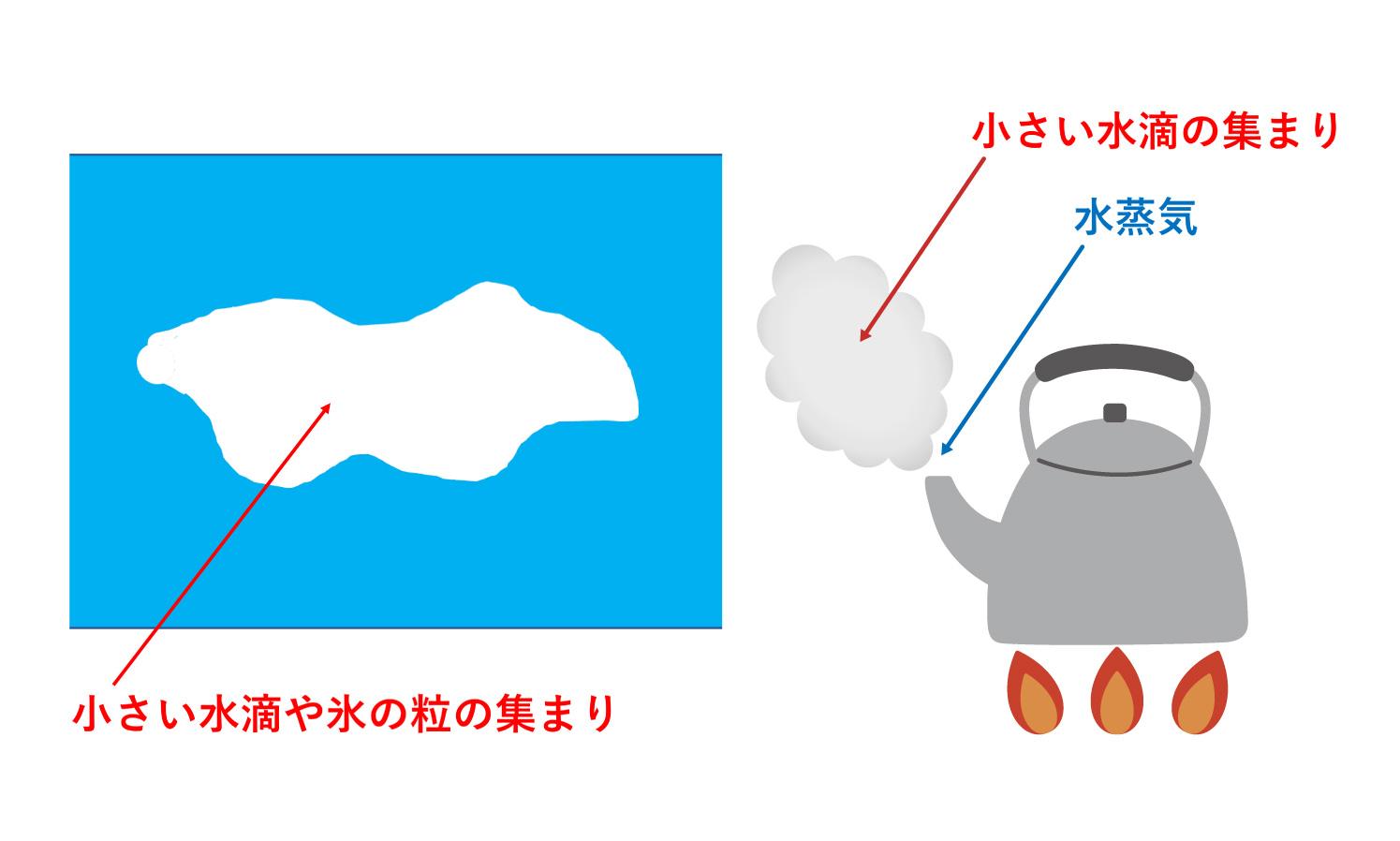

えっ? どうして白く見えるのかって? そうだなあ、それは説明するのが少し難しいけど、……。そうだ、ヤカンでお湯を沸かしたことがありますか。水が沸騰すると、ヤカンの口から白い煙がでていますよね。あれは小さい水滴の集まりなんです。まさしく白く見えてるじゃないですか(図2)。あの白い煙が、水蒸気ではなくて、ひと粒ひと粒とても小さい水滴(つまり液体)が集まっているものだということは忘れないでね。念のため言えば、ヤカンの口から噴き出したときは水蒸気として出てくるので私たちの目には見えないんですが、空気中ですぐに温度が下がって液体の水になり、少し遠くから眺めると、水滴が集まって白く見えるようになります。

図2 雲とヤカンの白煙は正体がほとんど同じ(クリックで拡大)

図2 雲とヤカンの白煙は正体がほとんど同じ(クリックで拡大)

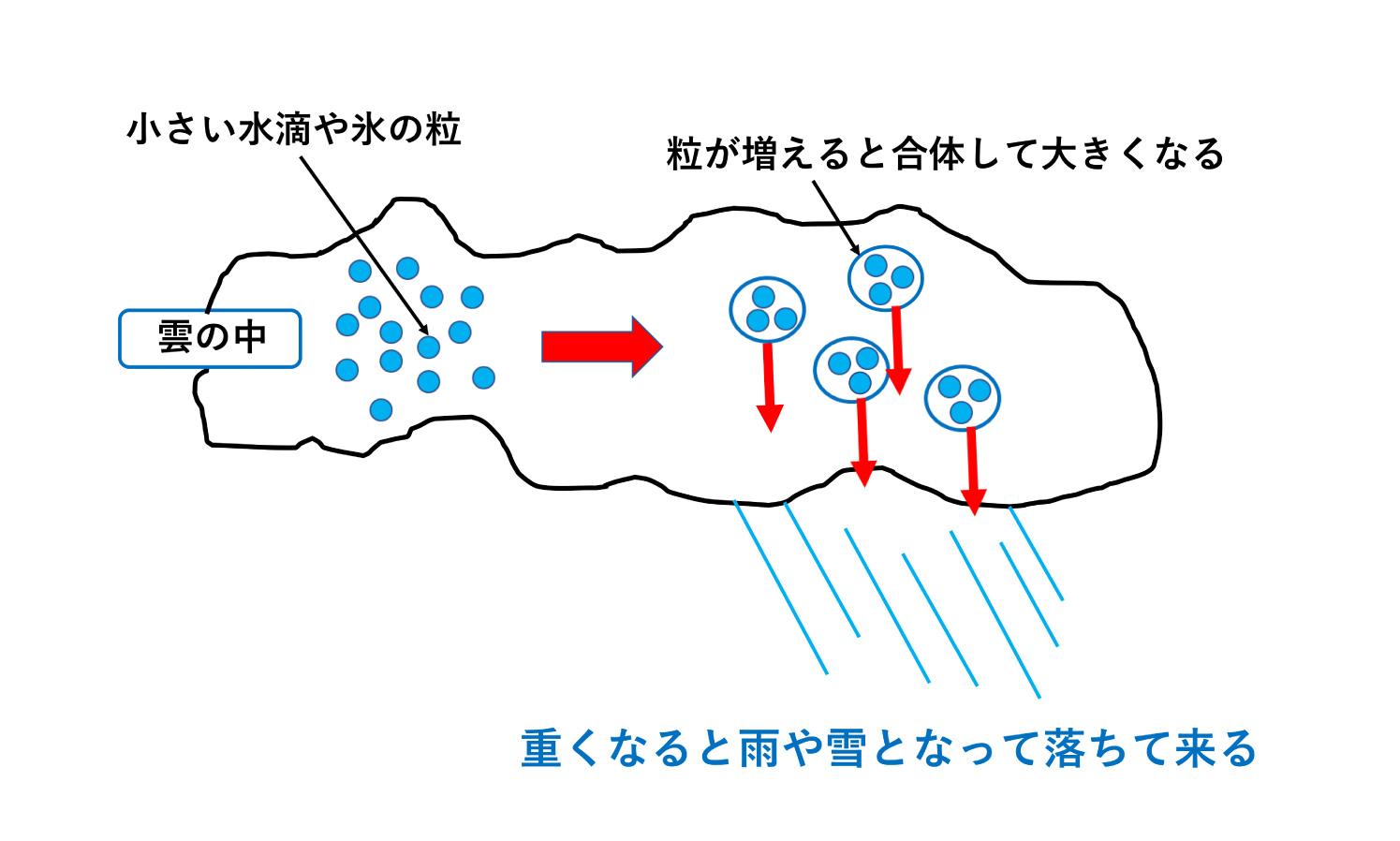

さて雲の正体が判明しました。こんな水滴や氷の粒がどんどん増えていくような大気の状態だったら、水や氷の粒は合体して大きく成長していくことでしょう。大きくなると重くなって落ちていきそうですね。これがどうやら雨や雪になるみたいです(図3)。

結論を急ぎましたが、では次に、火星で雨が観測されないのは、地球で普通に起きている上のような現象が、火星では起きにくいのでしょう。ということは、大気の様子や状態が地球と異なっているに違いありません。次回はそのことをみんなで調べてみることにしましょう。