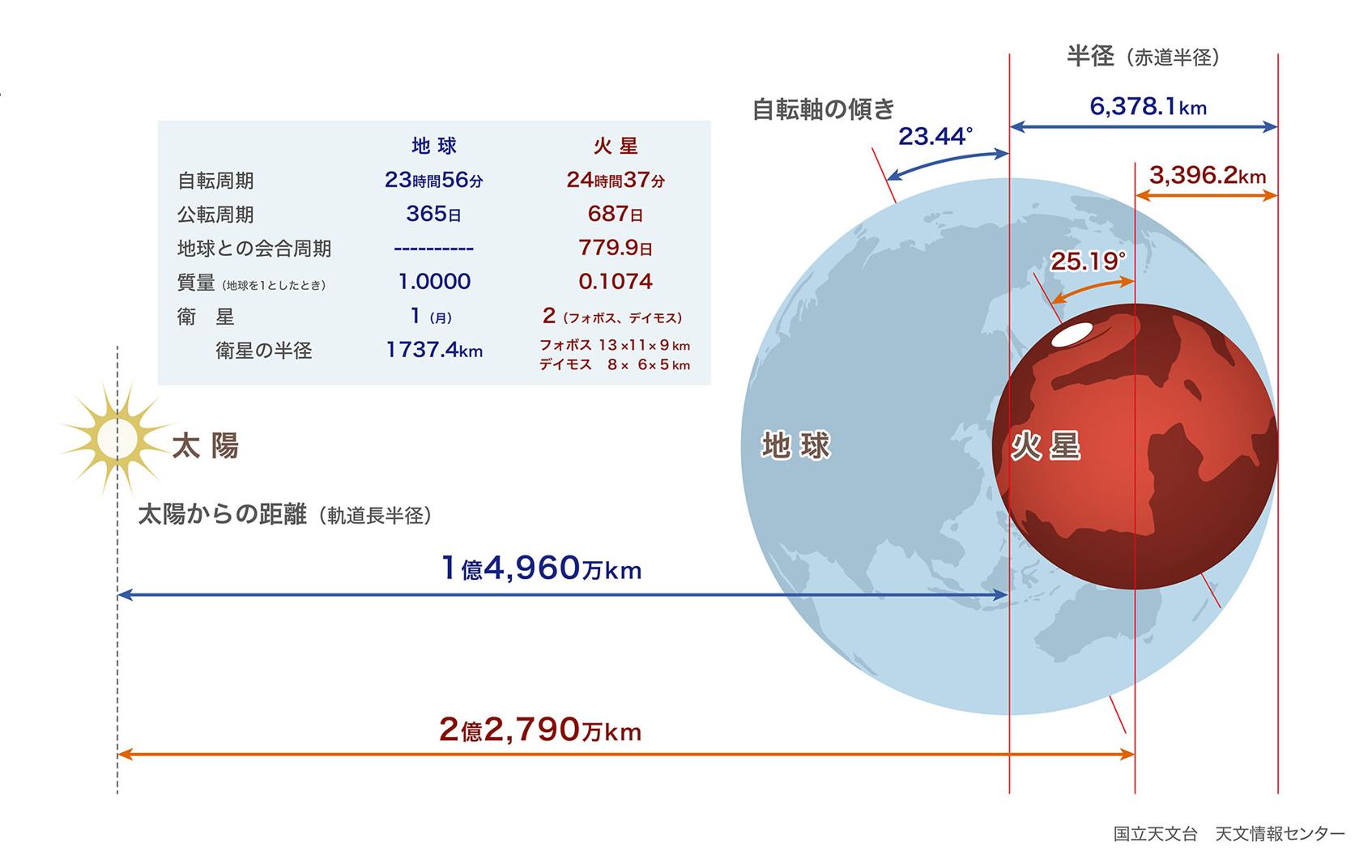

1960年ごろまでには、火星は地球よりもはるかに乾燥しており、海もないことが分かっていました。しかしそれにしても、この星は地球に似ている点がたくさんあることも事実なのです。たとえば、火星の自転軸のむきは黄道面に垂直な方向から25.2度傾いており、地球の場合の23.4度と酷似しています(図1)。この地軸の傾きによって、火星は地球とよく似た四季の変化をもたらします。

宇宙時代を迎える前の天文学者たちは、この火星の「極冠」を、おそらくは水の氷だと考えていました。また火星の大気圧が地球の10分の1くらいだと推定していたようです。10分の1気圧というのは、地球の大気を基準にすると大変希薄ですね。にもかかわらず、表面には幾分かの液体の水があり、土壌にも水分が含まれているだろうと思われていたのです。

また火星表面の色や濃淡から察するに、火星には地球と同じような季節変化のリズムがあるとも考えられていました。そのような規則正しい季節変動は、植物の生育と関連づけられました。春が来て植物が色とりどりに咲き乱れ、緑をいっぱいに謳歌し、夏が過ぎて秋、冬と色を失っていく……これ以外に火星表面の模様の季節変化を説明しようがないではないか……科学者たちはそう思いつづけていたのです。

まあいろいろな理屈づけはともかく、火星の自転周期が24時間37分であることが、地球に似ていることを際立たせました。太陽系の中に、これほど地球の自転周期に近い天体はありません。まさに火星と地球は兄弟の星ではないか……科学者は深く信じるようになったのも無理はないかも知れません。

しかし今では、このような火星の地球への類似性は全くの偶然の一致であることを科学者たちは認めています。地球の自転は、地球と月との潮汐力のために、この数十億年の間、徐々に遅くなっています。たとえばデボン紀の地球自転の周期は22時間でした。ところが火星は大きな月(衛星)を持っていないので、昔から自転周期は一定だったと考えられます。一日の長さが似ているのは、数十億年前でも後でもなく、ほかならぬ今、火星と地球を比較しているからなのです。

同様に、火星の自転軸の黄道面(地球の公転軌道面)からの傾きも、主として木星と土星の引力の微妙な影響によって、数十万年の周期で15度と35度の間を変動しています。今でこそ地球と火星の自転軸の傾きがよく似ていると思われていますが、もしホモ・サピエンスの知能がもっと早い時期に進歩していれば、私たちは地球と火星が随分と傾きが違うと考えていたに違いありません。

ところで、火星面の季節変化はどう解釈すればいいことになったのでしょう。まず冬季におけるひろがりは、水の氷以外のもので説明できるのでしょうか。できるのです。その答えはドライ・アイスです。夏にアイスクリームを保存するために使う二酸化炭素の氷が極冠の正体らしいのです。火星の大気は希薄すぎて、液体の水は存在しえません。その代わりに、冬が来て寒くなると二酸化炭素が凍ってくるのです。

このように、次々と火星に関する人類の予想が覆される中で、「火星の生物」を支持する人々の最後の拠り所であった火星面の色合いの季節変化は、定期的に起こる砂嵐とそれに伴う火星表面の明るさの変化が原因である、ということになりました。

「火星人」にしても「運河」と訳された「すじ状の地形」にしても、地上からの観測だけをもとにして、天文学界は長い間白熱の論争を続けました。その中には数々の独創的な説明も頻出して面白かったのですが、肝腎な点になるとどうしても決定的な証拠に欠けて、水掛け論に終わることが多かったみたいですね。そして結局は米ソの火星探査機の接近観測に委ねざるをえなくなったのです。こうして人類は第一期の宇宙時代に入っていきました。

<出典>

(図1) 国立天文台 天文情報センター

(図2) NASA/ESA and The Hubble Heritage Team STScI/AURA