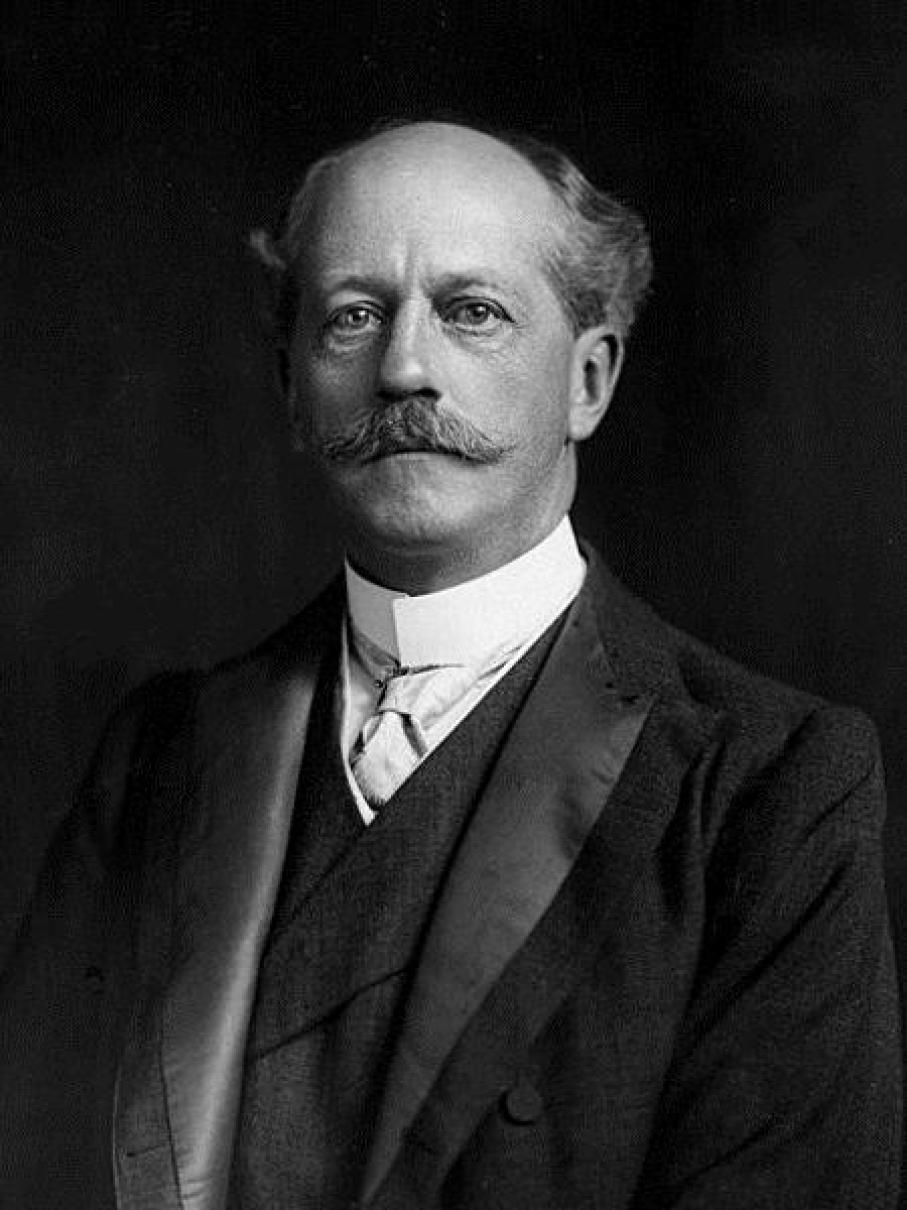

科学者の間で「火星人」のことが真剣に議論されるようになったのは、アメリカの天文学者パーシバル・ローウェル(1855-1916、図1)以来でしょうか。

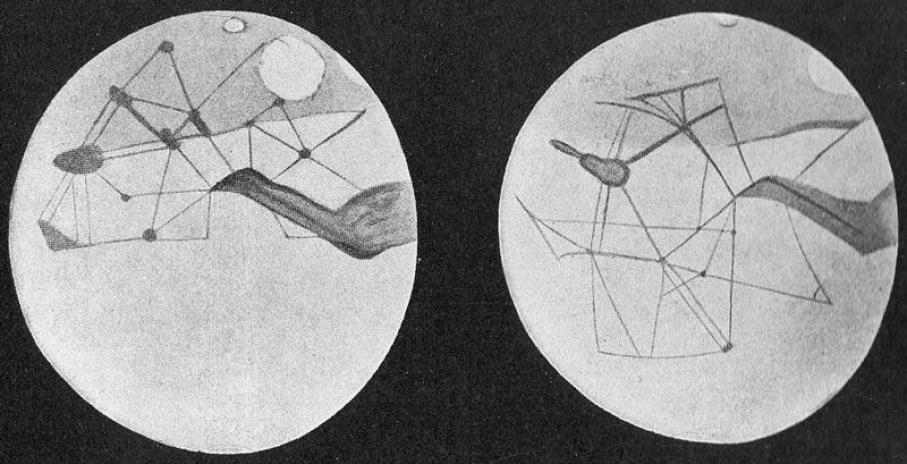

彼は1900年頃に、それまで幾人かの観測者が火星表面にかすかに認めた「運河」が、知的生物が極冠の溶けた氷の水を、乾いた赤道地帯へ導くために作った水路であろうと主張しました。彼の考えでは、「火星は小さいので地球より急速に冷却しただろう。だから、火星の進化も行き着くところまで行って、今は進化の最後の段階を迎えている。乾燥し荒れた火星で生き延びるために、彼らは灌漑用の運河を作り上げたのだ」というわけです。実際に彼は自分の望遠鏡で見た火星表面のスケッチに、それらしい「運河」を再現して見せています(図2)。

図2 ローウェルが描いた火星の「運河」

図2 ローウェルが描いた火星の「運河」

Mars And Its Canals (1911) より引用(クリックで拡大)

この説に多くの科学者は反対したのですが、ローウェルは、本当に天文学上重要な貢献もしている当時かなり有名な人でしたし、その該博な知識に基づいて多くの大衆的な著作も書いていましたから、この主張は広い範囲にわたって関心の的になりました。ローウェル自身は意識しなかったことながら、彼は「地球外生物学」という分野の創始者の一人に挙げてしかるべきだと思いますよ。

ローウェルは、火星に運河があると主張し、それを築き上げた人々の文明が、その文明を襲った未曾有の干ばつのために死に瀕していると述べました。このロマンチックにして一見科学的な火星観が、エドガー・アラン・ポーからレイ・ブラッドリー、ロバート・ハイライン、アーサー・C・クラークに至るきら星のようなSF作家たちの想像力に火を付けることになりました。

こうして、火星人がいるかどうかという議論は、一般の人々の間でも、科学者の間でも、真剣な議論を呼ぶものになっていったのですが、結局のところ、人類が宇宙時代に突入して、実際に火星に探査機が行ってみるまでは決着の付かない長期にわたる論争になりました。

ところで話は変わりますが、この大論争に専門家として発端となったパーシバル・ローウェルは、日本で言えば明治時代の天文学者ですが、実は日本に来たことがあるんです。それも、1889年から1893年にかけて、5回も。延べ3年間くらい滞在しているんですよ。特に旅の途次で訪れた石川県の穴水町には、彼の顕彰碑(図3)がつくられ、毎年5月9日には「ローウェル祭」という行事が開催され、天体観測会や講演会が開かれています。

そうだ、天文学の歴史でも重要な役割を果たした人なので、このローウェルさんのことについてはまたの機会に話しましょうね。

<出典>

(図1) Wikimedia Commons

(図2) Mars And Its Canals (1911) ,Percival Lowell(著)

(図3) Discover Noto(https://discover-noto.com/6547/)