この宇宙の片隅に

- この宇宙の片隅に―館長による宇宙コラム―

-

宇宙に関わる仕事ってどんなことをしているの?

宇宙開発の大先輩 的川館長が宇宙についてのあれこれを楽しく解説します。

随時更新されるので、掲載をお楽しみに!

月間アーカイブ

空想・火星基地出張 その2── 最初の火星図たち

2022年8月12日(金)

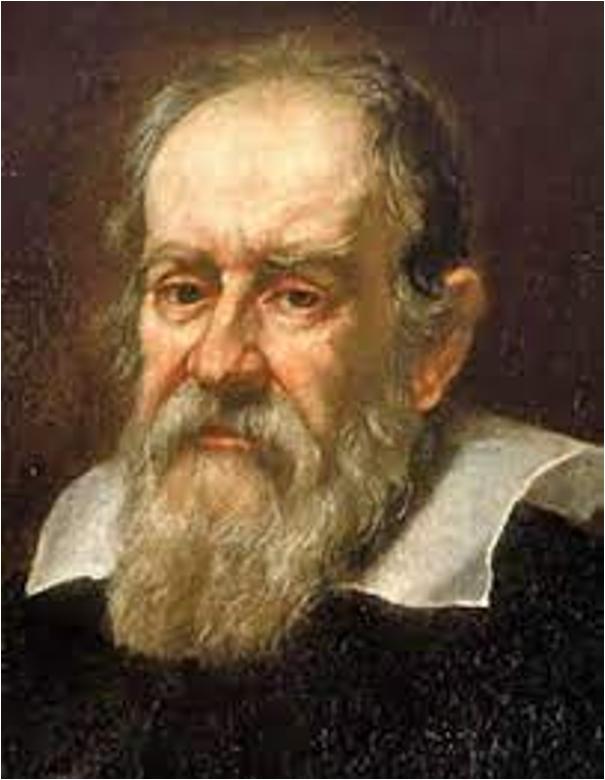

望遠鏡が発明されたのは17世紀のことだったらしいですが、それを火星に向けて、広がりのある天体らしいと認めたのは、ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)というイタリア人だったそうです(図1左,右)。

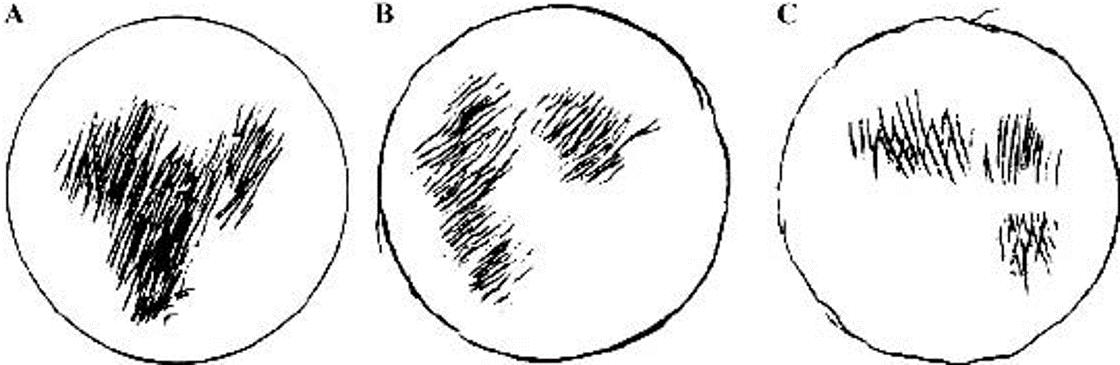

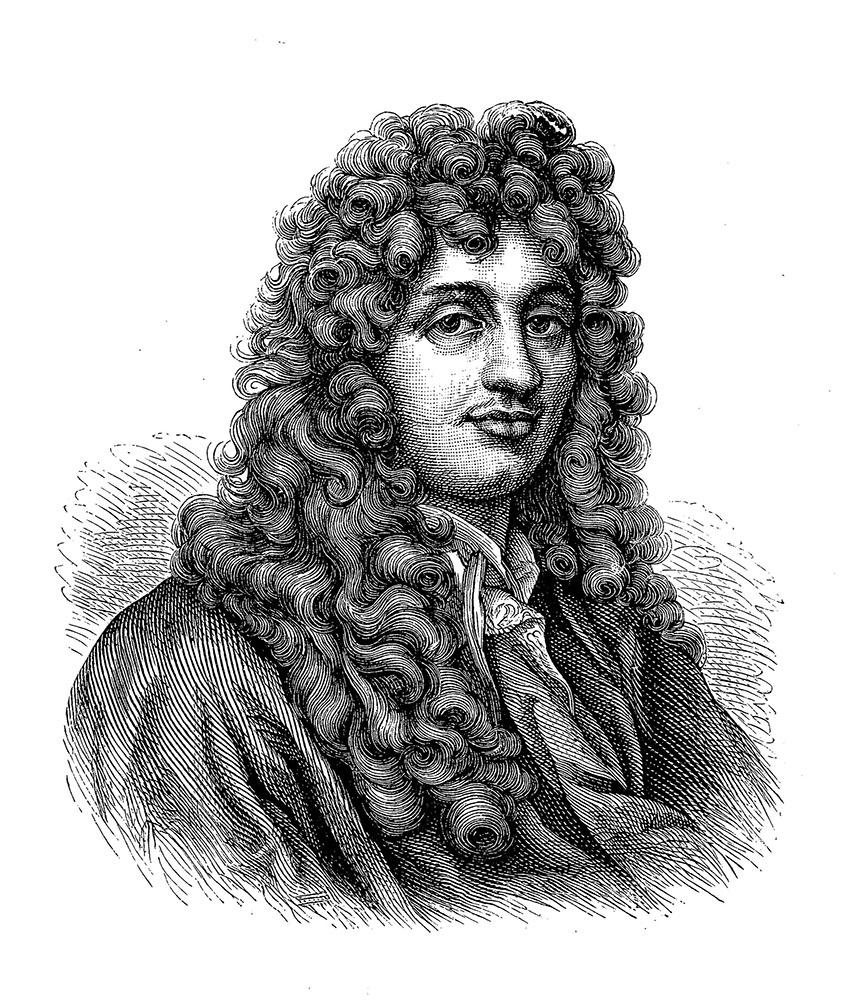

17世紀の初めのことです。1659年には、オランダのクリスティアーン・ホイヘンス(1629-1695)という人が火星表面の模様を3枚のスケッチに残しています(図2左)。

何だか簡単な絵ですが、たとえば図2左Aは、現在地球のみんなが「大シュルチス」って呼んでいる暗色模様で、地球から見ても一番目立つヤツです。

ホイヘンスはこんな絵を何枚か描いているうちに、模様が火星面上を移動していることに気がつきました。それでその動きを追いかけて、火星の自転周期を「約24時間」と弾き出したそうですから、凄いもんですねえ。スケッチだけ見れば小学生でも描けそうだけれど、小学生では自転周期まではちょっとね。

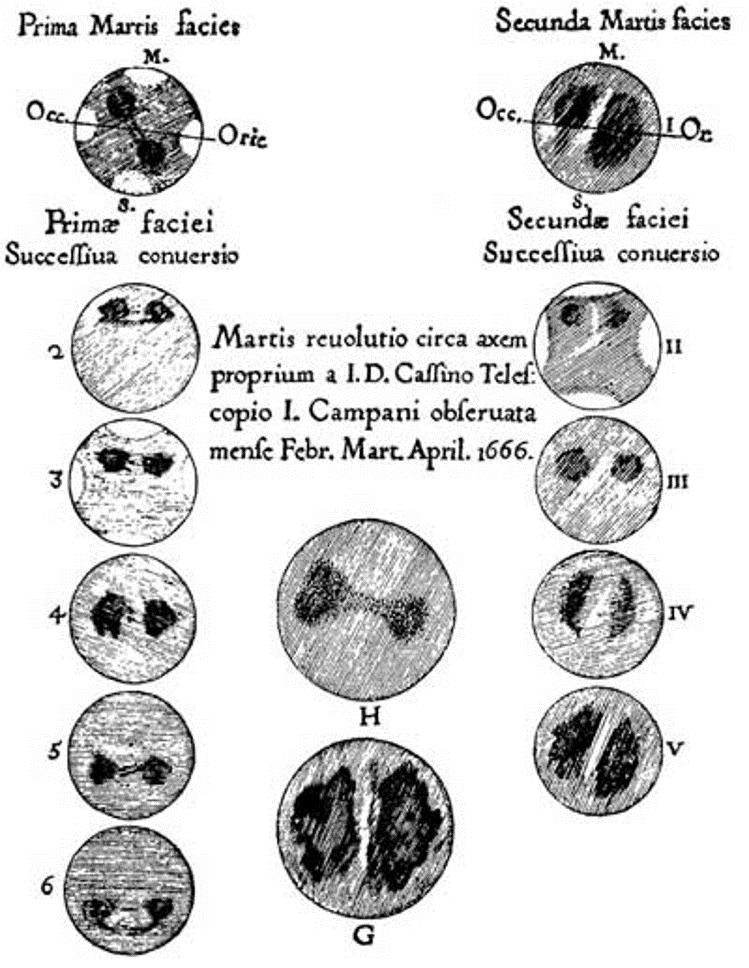

同じ頃のイタリアのジョヴァンニ・カッシーニ(1625-1712)という人は、火星の南極と北極の近くに白く輝いている模様を見つけた(図3の左上, 3, II)んですが、これが有名な「極冠」と呼ばれる氷雪地帯ですね。

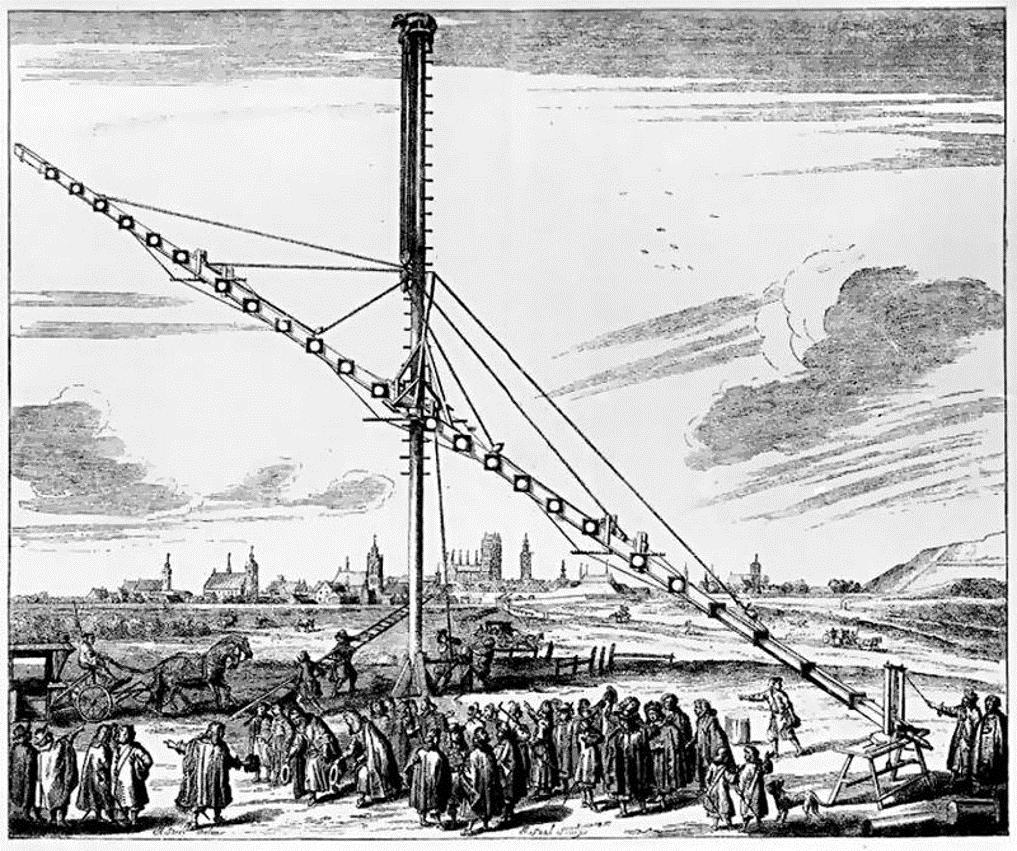

まあ、ホイヘンスのスケッチからもお分かりのように、当時の望遠鏡というのは大変お粗末なものでした。対物レンズは単レンズで、色収差や球面収差がひどいですから、焦点距離をものすごく長くとらなければなりません。というわけで、17世紀に登場した空中望遠鏡(図4)なんかも、レンズの枠だけが高い柱からいくつも吊るされていて、筒もなくて、変な格好をしていますよね。

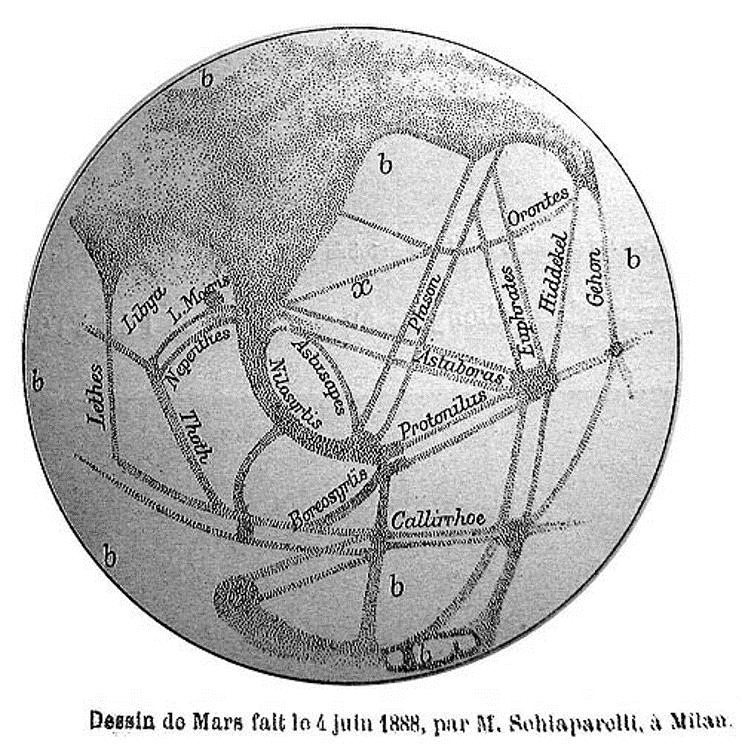

でもあのアイザック・ニュートン(1642-1727)の反射望遠鏡が実用化され、18世紀半ばに色消しレンズが発明されてからというもの、ウィリアム・ハーシェル(1738-1822)を始めとして多くの天文学者たちが次々と情熱を傾け、火星面の模様はあらまし分かってきたようです。そして1888年にその仕上げとも言うべき火星図を、イタリアのジョヴァンニ・スキャパレッリ(1835-1910)が作りました(図5)。

そのスケッチには、細長い線状の模様がたくさんあるでしょう。彼はこれにイタリア語の「すじ(条)」を意味する「カナリ(canali)」という名前を付けて学会に報告したんです。まあここまでは地道な観測の積み重ねだったわけでしょうね。ところが、この線条模様がもとで、地球人の火星観に大混乱が起きたんです。来週はその話をしましょう。

<出典>

(図1左)Getty Images

(図1右)Wikimedia Commons

(図2左)Comets, Titan and Mars: Astrobiology and Space Projects Fig. 13.22. ,May 2007,Advances in Astrobiology and Biogeophysics

(図2右)iStock

(図3左)Observations in Bologna of the rotation of Mars around its axis, Giovanni Domenico Cassini,1666

(図3右)Wikimedia commons

(図4)Wikimedia commons

(図5左,右)Wikimedia commons