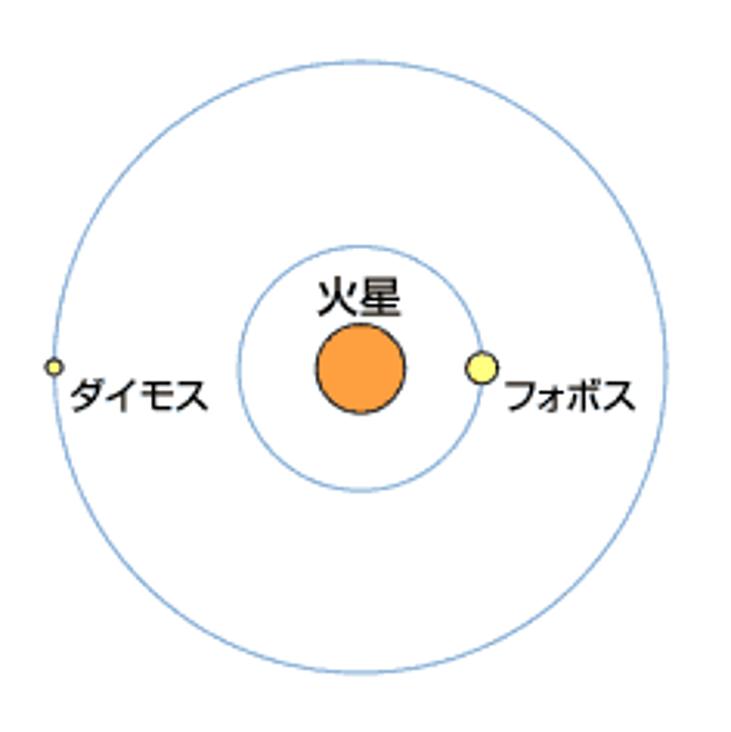

地球には月がありますが、火星にも月(衛星)があることを知ってました? 火星には、フォボスとダイモス(デイモス)という2つのお月さまがあって、火星のまわりを回っています。(図1)

「はやぶさ2」がサンプルリターンという大きな成果をあげ、次は火星の衛星フォボスからサンプルを採取してこようと、張り切って取り組んでいるところです。

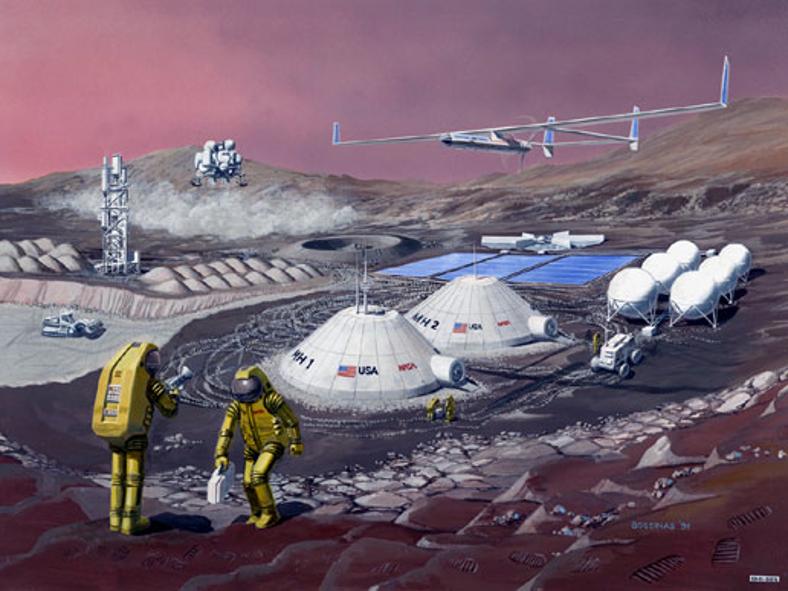

そこで、ちょっとしゃれて、近い将来みなさんが火星に出張したときのことを想像して、空想の世界を描いてみました。ここに描かれたような火星への出張や単身赴任への具体的な準備が、いつごろ始まることになるのでしょうか。いずれにしても、それははかない夢ではありません。すでに人類は、少なくとも技術的には、それを射程におさめています。

みなさんが火星に単身赴任したら、こんなことを考えながら過ごすのではないでしょうか。架空の物語にしばしお付き合いください。

1 火星のイトカワ基地で

そりゃね、ここに来たばかりの時は、「えらいところに来てしまったな」というのが実感でしたよ。東京で、建設したばかりの火星基地へ行けって出張命令を聞いたときは、それでも怖いもの見たさで引き受けましたけどね。とるものもとりあえず宇宙ステーション25号支社に駆けつけて、そして火星行きのビジネス・クラスに乗って、80日後にはもうここに着いていましたよ。

クリューセー平原の着陸基地に降り立ってふと西の空を見たら、何だか中途半端な大きさの星が光ってましてね。ええ、夜でしたから。地球の月ほど大きくはないけど、かといって金星ほど小さくはない。お月さんの3分の1くらいの星だったかなあ。それが三日月よりも細くなっていましてねえ。その時は「ああ、あんな小さなお月様の沈む様子もオツなものだな」なんて考えていたんですが、それが、後で話しますけど大きな勘違いだったんです。

他に気が付いたことといえば、星がやたらとたくさん見えるってことと、地上はるかに明るい灯が点々と輝いていたことかな。それはね、ロシアのツィオルコフスキー基地やアメリカのフォン・ブラウン基地、それにヨーロッパ諸国が一緒になって作ったジュール・ヴェルヌ基地なんかの建物のあかりだったらしいですよ。ええ、もちろん私は日本のイトカワ基地へ直行しました(図2)。

道がまだあまり整備されてなくて、バスがワリカシゆっくり走ったから、イトカワ基地まで確か2時間くらいかかったと思います。バスから見てびっくりしました。だって南の空のちょっと高いあたりに、時間からいえばすでに沈んだはずのあのお月さんが、先ほどより少し太って浮かんでるんですから。迎えに来てくれた人に訊いたら、笑って答えてくれました。

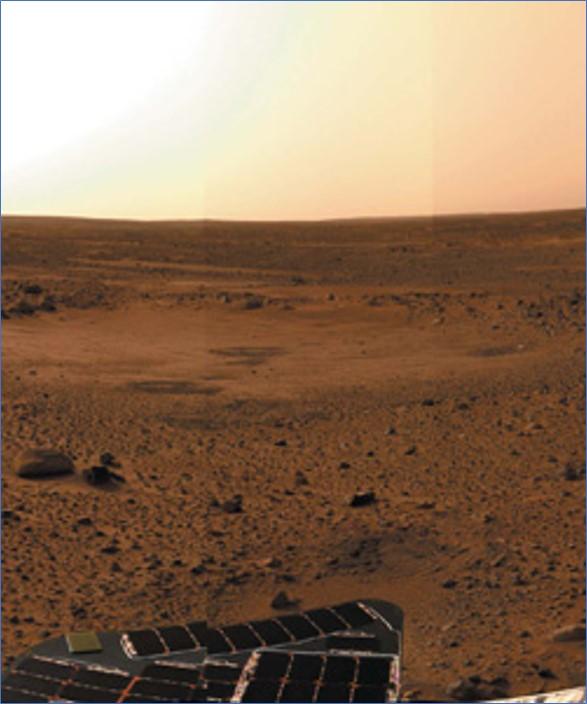

「あれが有名な火星の衛星フォボスなんです。フォボスは火星の表面から6000キロほどのところを回っていましてね。火星の1日に対して0.32日で一周してしまうんです。火星の自転より速く動いているわけですから、フォボスは地球の月とは反対に、西から昇って東に沈むってわけです。軌道の関係で高度が低いので、出てから沈むまでの時間がわずかに4時間余りになります。だから、1日に2,3回、月の出を見られますよ。その間に太陽との関係で満ち欠けするのですが、今日のように、新月として昇ってくると、南中では上弦くらいになり、東に沈むときは満月をやや過ぎた形になるんです」(図3)

図3 火星表面から見た衛星フォボス(NASA)(クリックで拡大)

図3 火星表面から見た衛星フォボス(NASA)(クリックで拡大)

で、私、何だかこんがらがって来ちゃって、「後でよーく考えてみます」っていいながら、「こりゃあ参った。わたしゃ別に1日に2回も3回もお月さんをみなくたってかまやしない。まあ、かぐや姫は帰るチャンスがいっぱいあって幸せだろうけど……」なんて愚にもつかにないことを考えてしまいました。

後でわかったんですが、もう一つの衛星のダイモスってのは正常な運行で、東から出て西に沈むんですが、それが72時間半もかかるんです。ただ、こっちのほうは遠いし小さいから、とても肉眼で形がわかるところまでは行きませんけどね。でも、ダイモスだって、地球から見る金星なんかよりは、ずっと明るいんです。まあ、救いは、火星の自転周期が24時間37分なので、1日の長さが地球とほぼ同じっていうことかな。これは地球人にとっては、バイオリズムの点から考えて大変有り難いことですよね。

このように初めはいろんなことに驚かされたんですが、開き直って住んでみますとね。結構魅力的なこともいっぱいあります。一つだけ紹介しますとね。火星の地平線というのが、まあ、びっくりするほどくっきりとしていて、しかもかなり近くに見えるんです。要するに空気がかなり薄いので、ちょっと赤っぽい空の色を背景にして、ゴツゴツした山の稜線がシャープに浮かび上がってくるんですね。それに、火星の半径は3400キロメートルで、地球の半径(6400キロメートル)と比べてかなり小さいですから、すぐそこに地平線があるかのように見えるわけです。この見事な地平線だけはお見せしたいなあ(図4)。