元JPL所長が「はやぶさ2に脱帽」

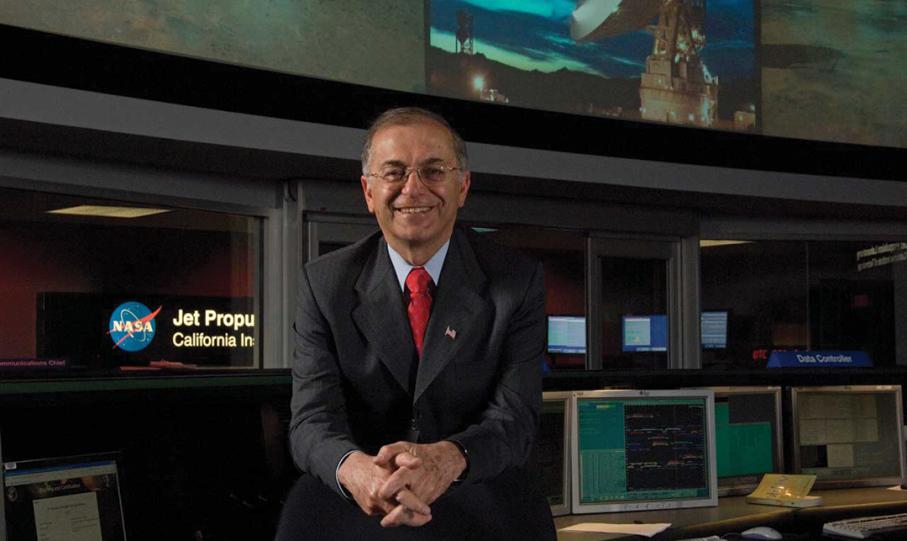

アメリカのカリフォルニア州パサデナ市に「ジェット推進研究所」(JPL)という研究所があります。正式にはカリフォルニア工科大学(CALTECH)の附属の研究所ですが、予算の大半がNASA(米国航空宇宙局)から出ているので、NASAの研究所だと思っている人も多いですね。JPLは世界の惑星探査の牙城ともいうべきところです。歴史上有名な、マリナー、ボイジャー、バイキング、ガリレオ、カッシニなどの数々は、すべてこの研究所が成し遂げました。このJPLと日本の宇宙科学研究所は昔から仲が良くて、私もそこで研究していたことがあります。つい数年前まで長い間そこの所長としてめざましい活躍をしたチャールズ・エラッチさん(図1)が、先日東京で講演をしました。その際、初代「はやぶさ」の功績を激賞し、現在の「はやぶさ2」の活躍についても大きな期待を述べていました。「素晴らしい成果です。私はその大変さがよく分かります。全くJAXAには敬服し、脱帽します。失敗を恐れず、小さな飛躍ではなくさらに大きな飛躍を目指してほしい」と。

ぴょんぴょんローバーからの映像がぞくぞく届いている!

さて、その「はやぶさ2」からは着陸してぴょんぴょん跳びはねている2機のローバー「ミネルバⅡ-1」から、小惑星リュウグウの表面の写真がすでに100枚以上、「はやぶさ2」本体を経由して送られてきています。2台合わせると、9月27日の時点で13回もジャンプしてあちこち縦横無尽に移動していることも分かりました。1回あたり20~30mくらいのジャンプのようですね。重力がほとんどないから、ジャンプすると滞空時間が長く、15分くらい雄大にゆったりと跳び、まるでスローモーションを見ているような跳躍です。

たとえば図2は「ミネルバⅡ-1B」が撮影したもの。凄い光景ですね。まさに、岩塊(ボルダー)だらけ。「ミネルバⅡ-1A」が撮った図3の地形も凄まじいですね。「これほど劇的な表面写真は世界で初めてだ」と、海外のニュースでも評判になっています。もうちょっと砂地があると思ったのになあ。チームでは、10月下旬に予定している「はやぶさ2」本体の着地が非常に困難を極めそうだと困惑しながら、この「素晴らしい画像」をみんなで見つめているでしょう。

「はやぶさ2」本体のカメラからもこれまでで最高の解像度写真が届いた!

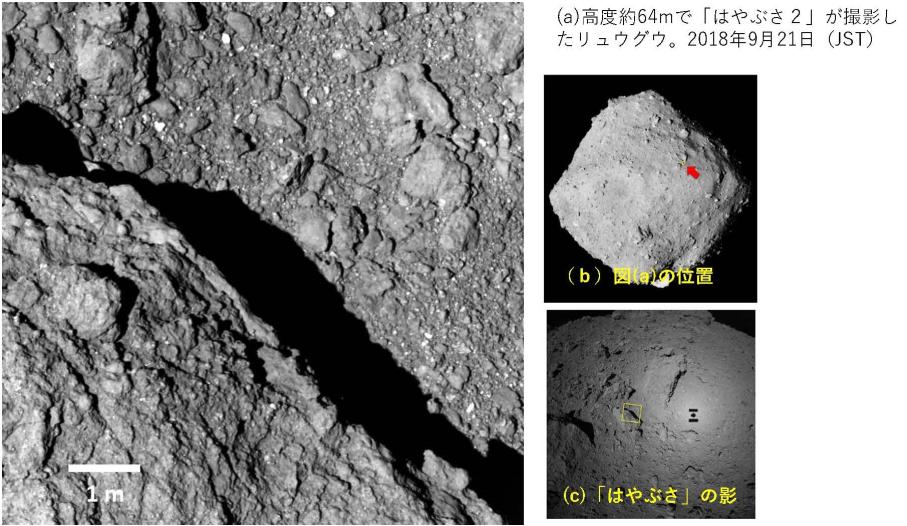

そして「はやぶさ2」が「ミネルバⅡ-1」を分離するために降下した際、本体の望遠カメラ(ONC-T)が、これまでのリュウグウ表面の写真で最高解像度になる画像を写しました。それが図4(a)です。これはリュウグウの図4(b)の位置です。図4(c)には「はやぶさ2」の自分の影が見えていますね。

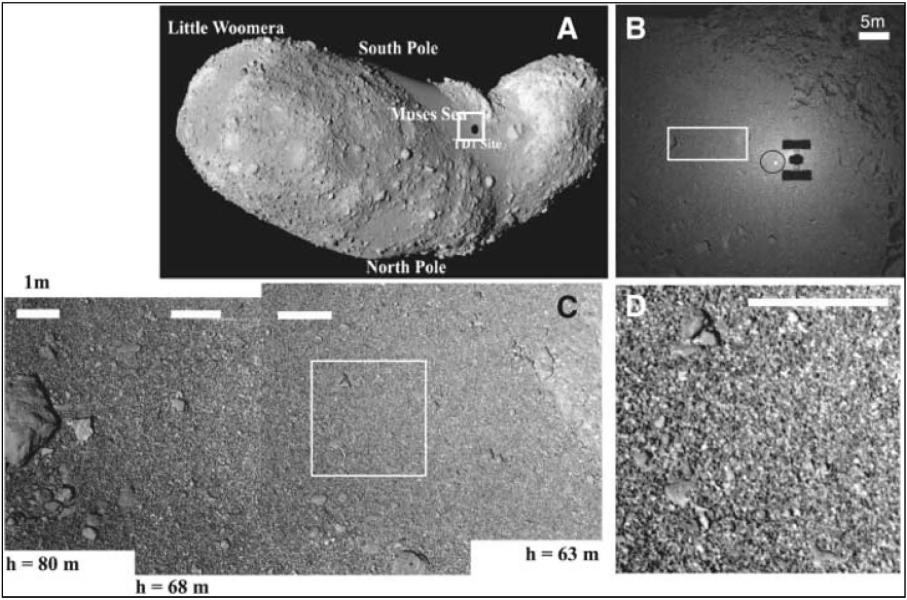

初代「はやぶさ」が撮影したイトカワの最高解像度の写真(図5)と比べてみてください。2つの小惑星の表面の様子の違いがよく分かります。イトカワの方は、着地した「ミューゼスの海」と命名した地域のものですが、数mmから数cmの「砂利」が敷き詰めていますね。それに比べると、リュウグウの方は何だか非常に着地しにくいようで、不気味ですね。今は「はやぶさ2」は高度20kmの「ホームポジション」に戻っていますが、「はやぶさ2」チームは、10月下旬のサンプル着地に向けて、その候補地点の様子や着地方法の詳細について、一生懸命に検討を重ねていることでしょう。

[図クレジット]

図1,2,3,5 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 図4 科学技術振興機構(JST)