ドイツ・フランス共同製作の小さなローバー「マスコット」が、10月3日~4日(日本時間)、地球から3億km彼方の小惑星リュウグウの表面で元気に跳びまわりました。「マスコット」は、日本の探査機「はやぶさ2」から分離されて、6分間ほど自由落下して着陸し、その落下の途中の姿を「はやぶさ2」の下面のカメラがとらえたものは先週紹介しましたね。小惑星表面に軽く衝突した「マスコット」は、リュウグウの重力が小さいためゆったりとしたバウンドを繰り返し、静止するまでに11分間もかかりました。

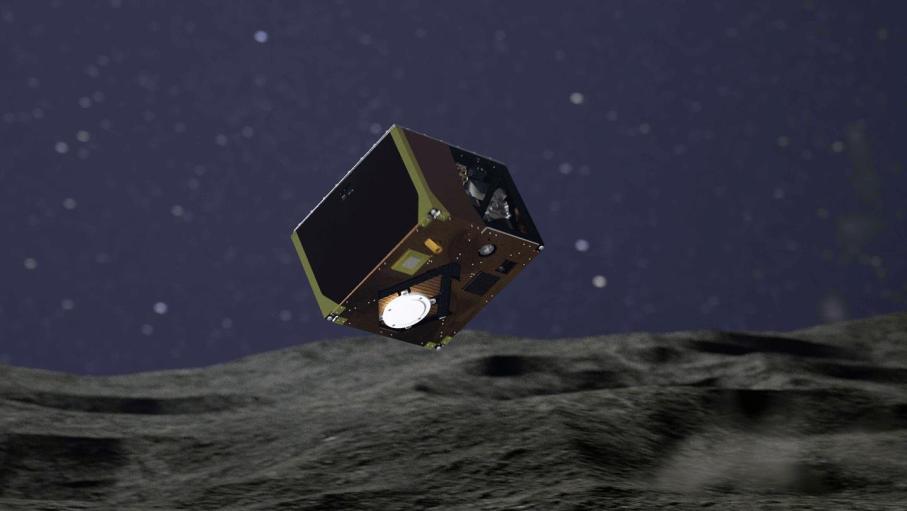

着地した後、高度3kmで待つ「はやぶさ2」と通信するために、「マスコット」のアンテナ面を上に向ける必要があります。すると自動的に顕微鏡が下になるので、地面の観測と分析ができる仕組みになっているのです。そのような最適の向きに「マスコット」の姿勢を立て直すのは、タングステンでできた振子をモーターで加速・減速回転させるという奇抜なアイディアです。これは初代「はやぶさ」の「ミネルバ」の発想に学んだものです。「ミネルバⅡ」と同じですね。だから「マスコット」はリュウグウ表面をジャンプもします。実際にこのモーターを回転させた反動で、表面を移動して観測を実行しました。リュウグウ表面の重力は、地球の約7万分の1です。少しの力でも大きくジャンプできるのですね(図1)。

「マスコット」は、こうしてリュウグウ表面を4つの観測機器で調査をつづけ、内蔵したリチウム電池が寿命を終えるまで17時間にわたって精力的に働きました。「マスコット」は最後により遠くまでジャンプして移動し、そこで、「マスコット」から「はやぶさ2」が見えなくなって交信ができなくなるまで観測を続けました。「マスコット」の着地点(MA-9)は、マスコットチームにより、ルイス・キャロルの著作に因んで「アリスの不思議の国」

(図2)と名づけられました。いい名前ですね。

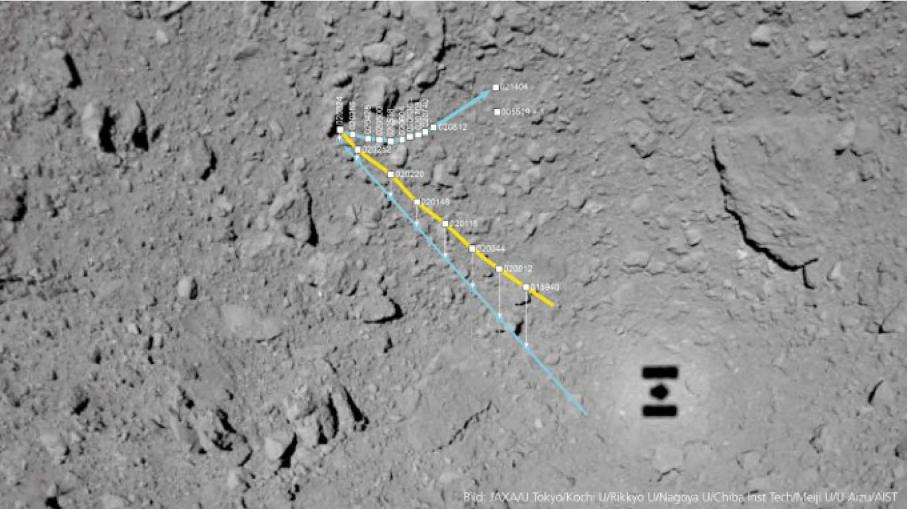

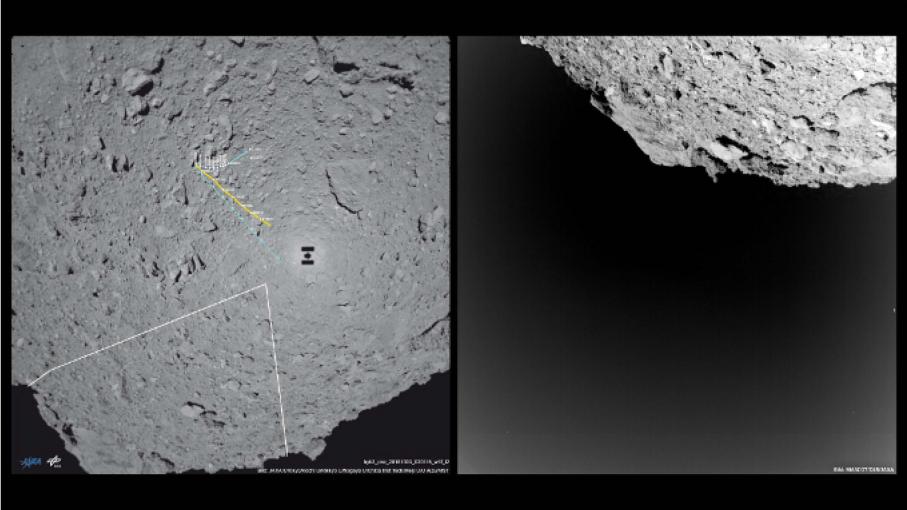

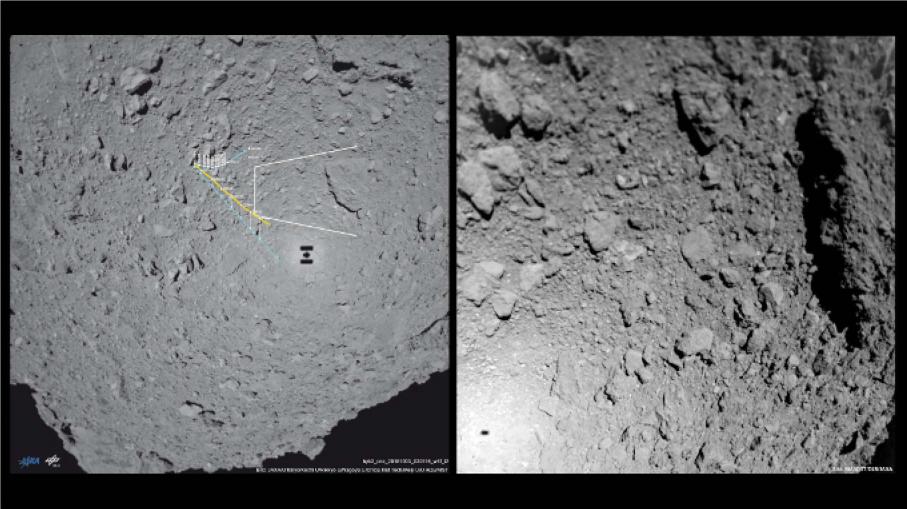

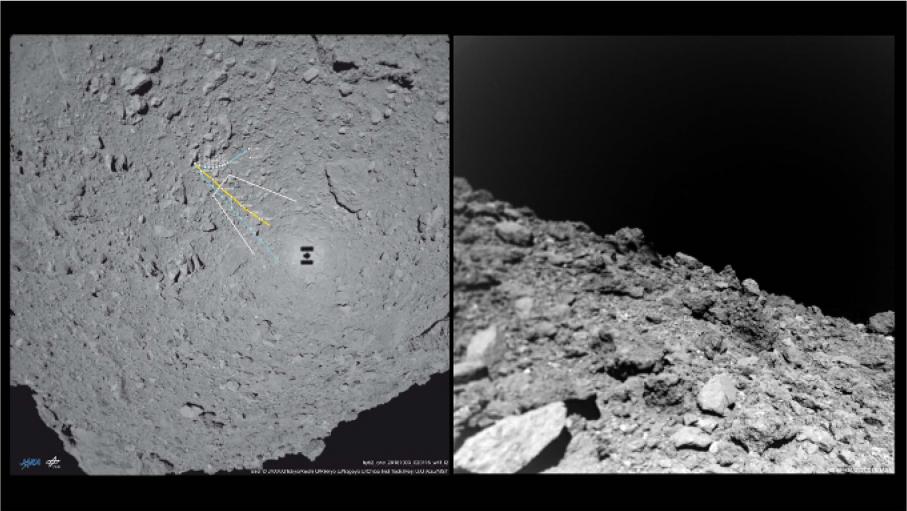

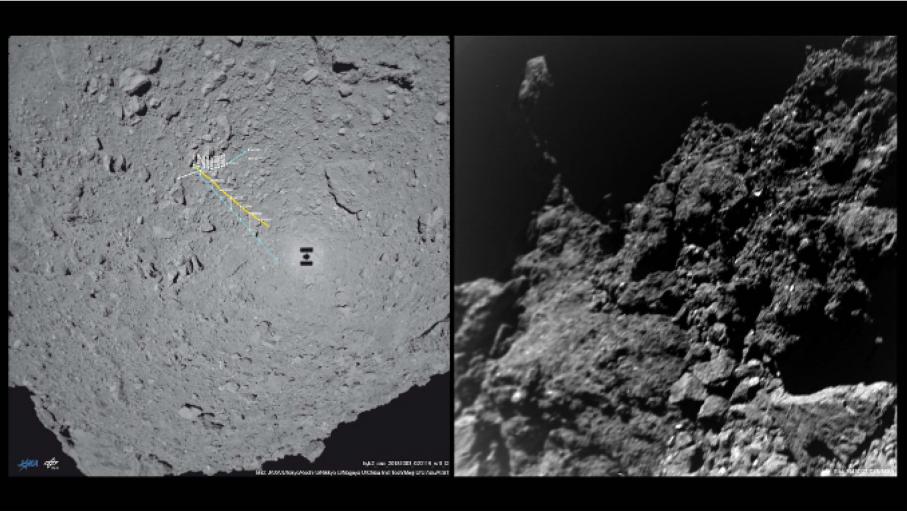

この「マスコット」の移動のルートを確認するために、「はやぶさ2」の下面のカメラが、「マスコット」を追跡しました。そのデータと「マスコット」自身の撮影データを使って、立教大学のチームが「マスコット」の軌跡を明らかにしてくれています。そして「マスコット」は分離直後からリュウグウ表面の撮影を開始しました。そのうちの何枚かを、立教大学の追跡ルートと重ねてお見せしましょう(図3、図4、図5、図6、図7)。それぞれ撮影した時の「マスコット」の位置が分かり、どっちの方向に「マスコット」のカメラを向けていたかも描いてあります。

これらの写真で見ると、「はやぶさ2」本体のカメラや「ミネルバⅡ-1」のカメラから得られた様子からある程度予想されていたことながら、表面の様子はすごいものでした。あちこちが荒々しい岩で覆われ、岩塊が散らばっています。驚くべきことに、細かい物質の積もったところが全く見当たらないのです。リュウグウは、45億数千万年前の太陽系の状況を語る最も古い炭素を含んでいると考えられ、C型と呼ばれる小惑星です。これからのデータ分析で明かされる数々の真実が実に楽しみになってきました。いまドイツとフランスでは、「マスコット」の豊富なデータの解析が一斉に開始されています。

でも一方で、あまりの光景の凄まじさに、「はやぶさ2」チームにとっては、おそらく最初の大きな試練がやって来ました。最初の難関への対処が、慎重に進められています。

【第1回サンプル採取、来年1月に延期】──「平坦な場所がない!」

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は10月11日、小惑星探査機「はやぶさ2」の小惑星リュウグウへのタッチダウン(最初の着陸)を、当初予定の10月下旬から来年1月以降に延期すると発表。着地点の候補は一応決めてあるものの、「ぴょんぴょんローバー」や「マスコット」がリュウグウ地表で撮った新たな写真などからも、正確にどこに降りるかをめぐっては相当難航しそうな気配はありました。チームでは、リュウグウの地表が想定以上にでこぼこしており、まさに岩だらけで平坦な場所が今のところ一つも見当たらないので、無事に着陸させるには、表面の様子をもっと徹底的に調べて、スケジュールを再検討し、慎重に挑戦する必要があると判断したようですね。賢明な決定です。

あの初代「はやぶさ」のときは、小惑星イトカワの近くに着いてから出発までに数ヵ月しかなかったために、非常に忙しいオペレーションになりました。しかし今回の2号機は、到着したのが今年の6月、リュウグウを出発するのは来年2019年の末でいいので、十分に時間があります。着地してサンプルを採取するチャンスを3回計画しているわけですが、1回ごとに慎重に検討して、確実にサンプルをとってきて欲しいものです。「はやぶさ2」チームも決してあせってはいません。次のような今後の予定が発表されました。

10月14日~15日 着地を目指す第2回リハーサル

10月24日~25日 同じく第3回リハーサル

2019年1月以降 着地と第一回サンプル採取

なお、1月以降のスケジュールは、上記のリハーサルの結果を踏まえて、今年の末にじっくりと議論して決めることになっています。

【新たなリハーサルでは何をやるの?】

まず来る10月14日のリハーサルでは、「はやぶさ2」はこの日の深夜に、高度20kmのホーム・ポジションを出発してリュウグウ表面に向かって降下を始め、15日午後10時半ごろに高度25mまで迫る計画。これまでいちばん低いところまで降りたのは、「マスコット」を分離した51mです。因みに、第1回のリハーサルでは、高度600mまで降りた時に高度計が働かなくなり、降下を中止しました。

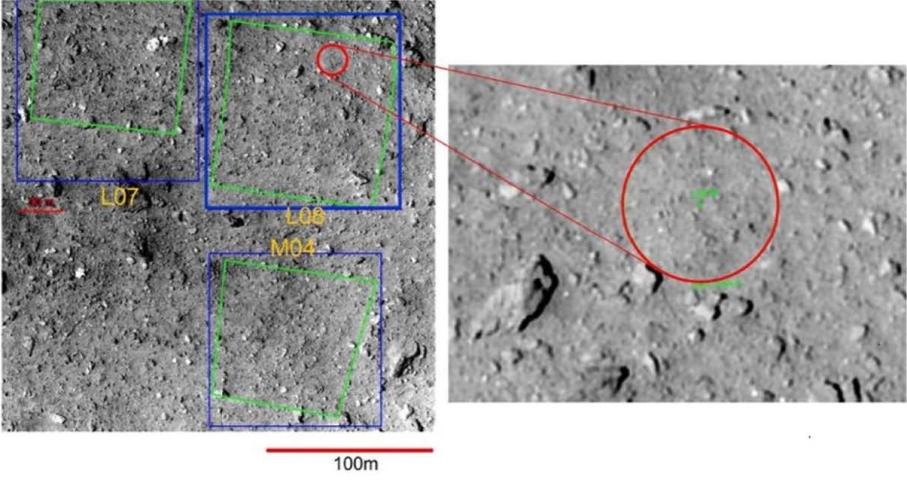

これまでの観測から、リュウグウはどこもかしこもデコボコで、平らな場所は一つもないことが分かっています。その中でも「まあまあいいのはどこか」という判断をしなければなりません。それでさらに詳しく調べ検討した結果、着陸の第1候補地点L08(100m四方)の中に、比較的平らで着陸できそうな場所(直径20mくらい)のあることが確認されました

(図8)。これまで目指してきた「はやぶさ2」の運用精度は100mです。これは、「100m四方の中心を狙って降りたら、その内側に降りることができる」という着陸技術のレベルです。その精度を直径100mから直径20mまで高めるべく、14日からの第2回リハーサルでは高度30m以下まで降りて、地形をもっと詳しく観測し、その時に活躍する距離測定器(LRF:レーザーレンジファインダー)の性能も確認しておく、ということです。

そしてその結果を踏まえて、第3回のリハーサルを10月24日から実施して本番に備え、万全の準備をするつもりのようです。降下の際のターゲットとしてあらかじめ落とすTM(ターゲットマーカー)をちゃんととらえられるかどうかも見なければいけませんね。

【チームの意気は上がっている!】

今後、着陸に向けた運用方法を決め、実施の判断をするため、はやぶさ2自身のリハーサルの結果、「マスコット」の結果、「ミネルバ」の結果などのデータを総動員するとともに、このプロジェクトに関わっている世界中の300人以上の科学者たちからも意見を聞き、みんなの知恵で乗り切る覚悟。

チームからは「リュウグウ・スキー場はファミリーゲレンデがなく上級者コースしかないスキー場のよう」と語っていますが、「はやぶさ2」プロジェクトマネジャーの津田雄一さんは、「はやぶさ2にとって少なくとも試料を1回は採取するのが至上命令。手ぶらで帰るわけにはいかない」、さらに「全く新しい世界を探査するので、何もかもが計画通りにいくとは思っていなかった。いよいよリュウグウが牙をむいてきたと感じている。チーム全体の意気は上がっている」と話しています。腰の備えが実にしっかりしていて、頼もしい言葉ですね。

[図クレジット]

図1 DLR 図3 立教大学、JAXA、東京大学など 図4~7 DLR、立教大学、JAXA、東京大学など 図8 JAXA、東京大学など