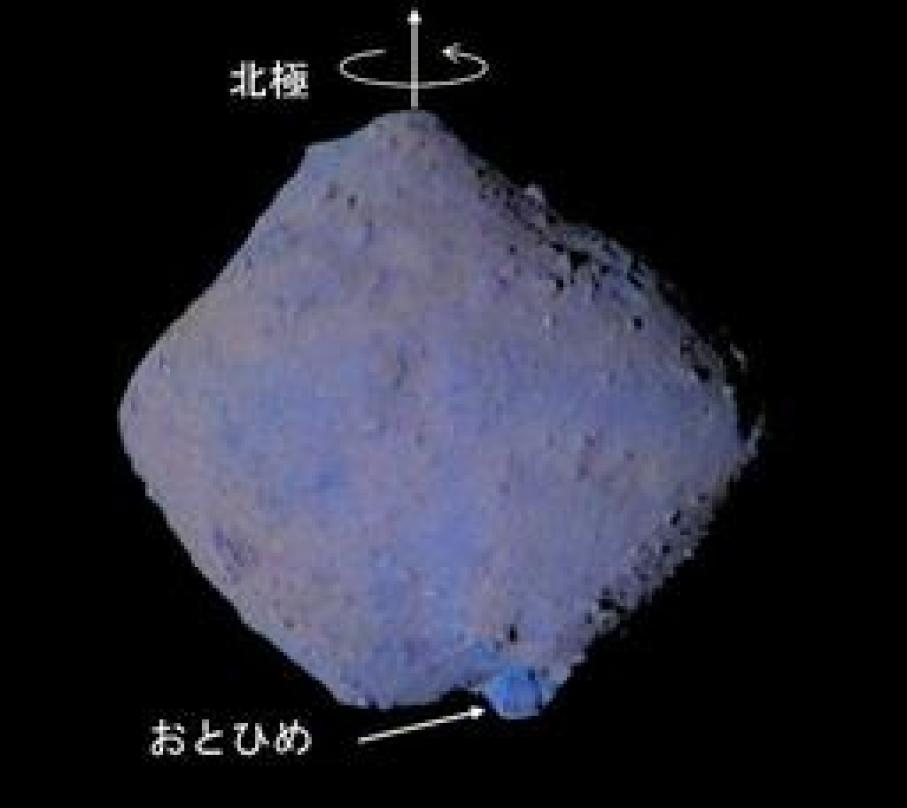

【小惑星の巨大岩を「おとひめ」と命名】

「はやぶさ2」が挑んでいる小惑星リュウグウの南極に巨大な岩のあるのに気づいていましたか? あちこちに巨大な岩がゴロゴロしていますが、図1の一番下(南)の端のものがイヤに目立ちますね。さる10月末まで米国テネシー州ノックスビルで開催されていた米国天文学会の惑星部会(DPS)──これは惑星研究では世界最大の学会です──では、「はやぶさ2」の特別セッションが組まれ、学会の1つのセッションが「はやぶさ2」だけの発表で行われました。ここで、日本チームは、このリュウグウの南極にある巨大な岩を、「おとひめ(乙姫)」と名づけたと発表したのです。

実はこの岩は、他の部分よりも青みが強いのですが、それは宇宙風化などの影響が少なく、宇宙空間にさらされている時間が短いことを意味しています。ということは、他の部分よりも新鮮だということで、それが最近リュウグウに外から付け加わったのか、何か事件が起きたため表面が剥がれて内部の物質が露出したのかは不明ですが、ともかく他の地域に比べて新鮮であるということです。

リュウグウは直径約900mで、この巨岩は、幅が100m以上ありますから、ひときわ存在感がありますね。それだけ研究に値する岩です。北極や南極は着陸が難しいことは確かだけど、岩の上に着地してサンプルを採取するなんてサーカスみたいなことはできないしねえ。残念ながらこの岩のサンプルを研究することはあきらめざるをえませんね。

【圧巻だった2度の降下リハーサル】

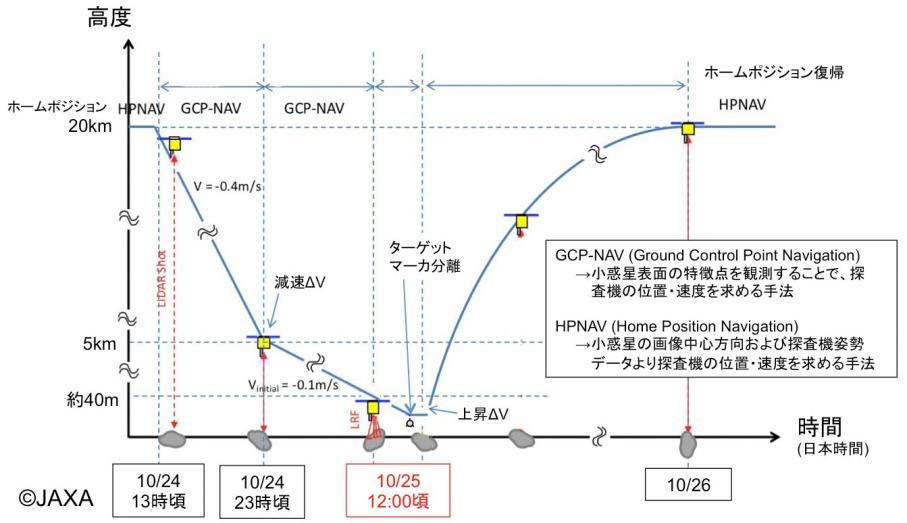

「はやぶさ2」は、さる10月14-16日に行った第2回の降下リハーサルで、高度22.3mまで降りることに成功、そしてさらに10月23-25日に実施した第3回リハーサルでは、高度12mに達しました。図2に、3回目の時にどのような手順で行われたかを(ちょっと複雑で分かりにくいけど)図示してあります。「リハーサル」というのは、(放送や演劇などで)個々の場面を本番と同様に進めて、進行の手順を確認することです。略して「リハ」などと言ったりします。でも「リハビリテーション」も「リハ」ということがあるらしいから、気を付けてね。

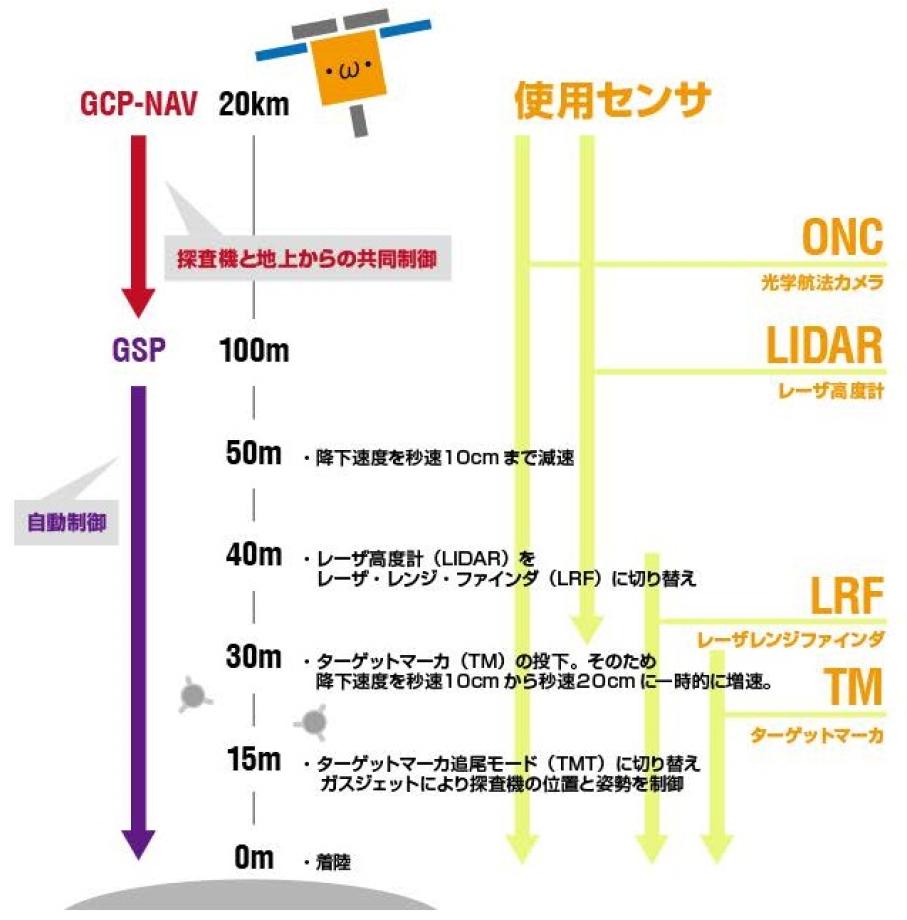

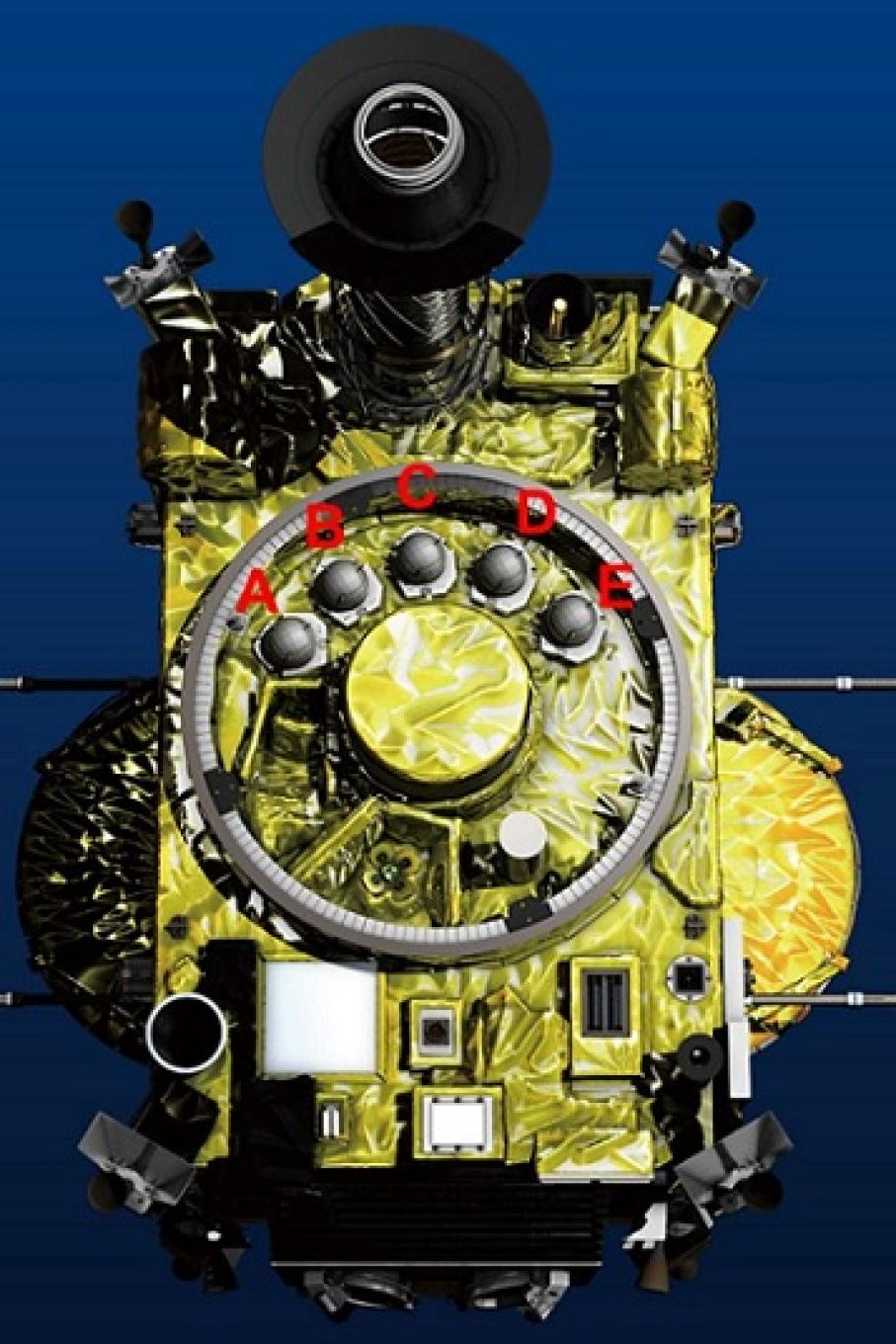

普段「はやぶさ2」が滞在している場所は、リュウグウの上空20kmの「ホーム・ポジション」と呼んでいるところです。ここからリュウグウの表面に向かって降りる時は、もちろん距離を測定しながら行きます。そのときに距離の測定に用いる機器(センサー)を、図3に示しました。搭載したカメラは降下中ずっと使いますが、距離を測る機器は、途中で「タッチ交替」になります。

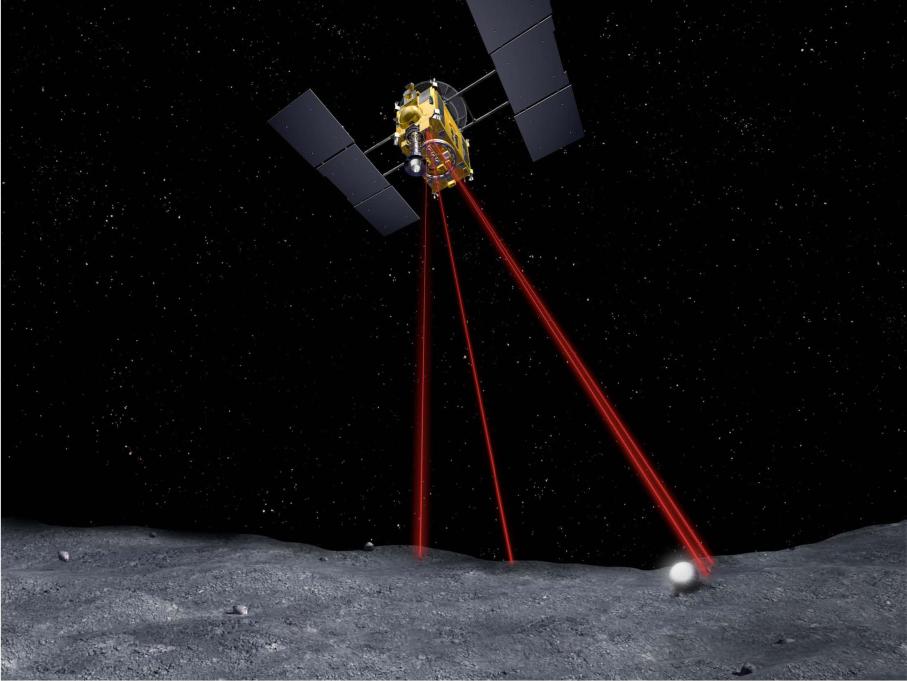

まず降り始めの時はLIDAR(レーザー高度計)から

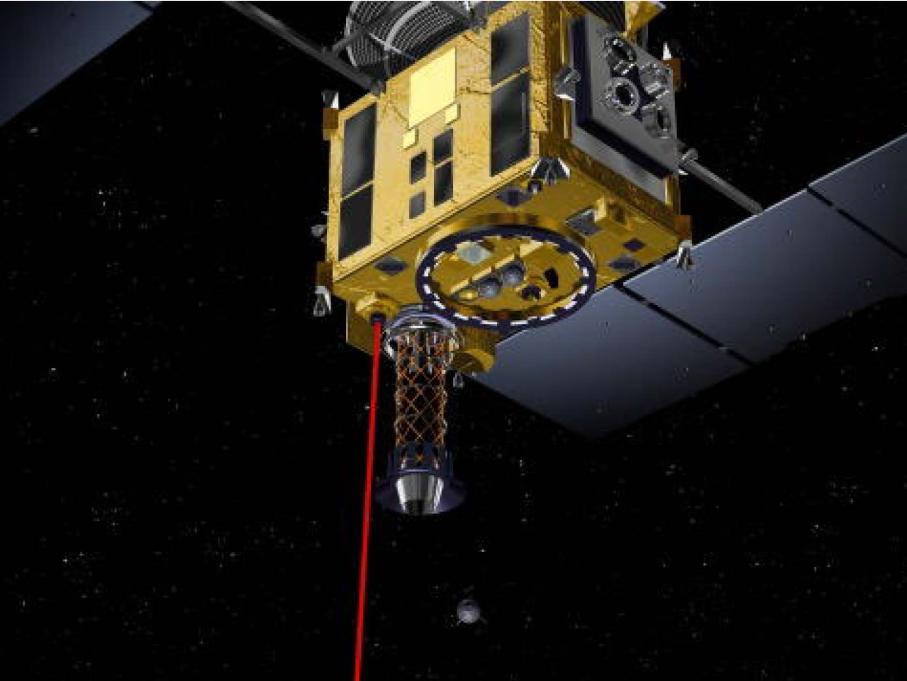

図4のようにレーザーを1本発射し、反射してくるまでの時間を測定して、リュウグウ表面への距離を測りながら降下していきます。高度が100m辺りになると、地上から指令を出したのでは間に合わなくなるので、降下の作業は、「はやぶさ2」自身が鉄腕アトムのように、搭載コンピューターの命令に従いながら自分で何もかもやらなければなりません。

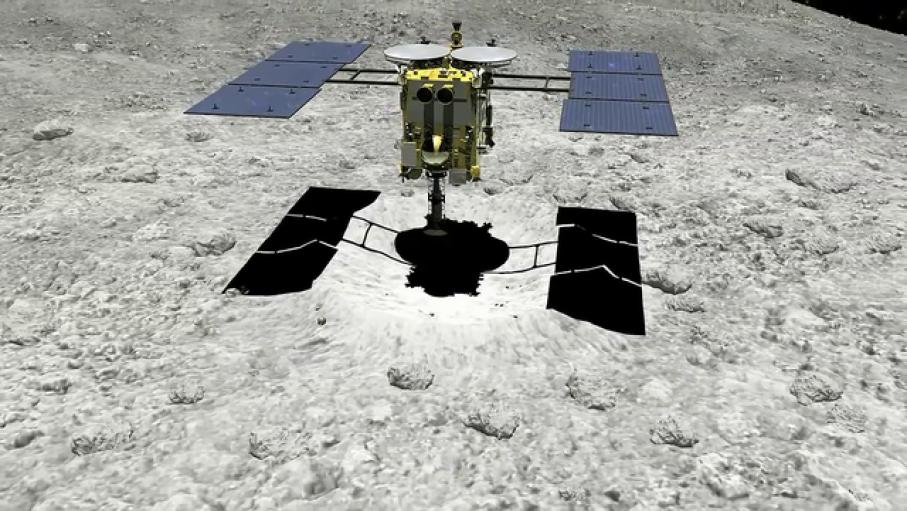

問題は、いよいよ着地が近づいてきたときです。「はやぶさ2」は、図5のような姿勢で着地してサンプルをとるため、自分の体の底面が、できるだけ地面に沿った姿勢になっていなければなりません。すると、地面の傾きを正確に把握しておかないと、たとえば水平な表面に着地したつもりなのに地面が大きく傾いていたりすると、ひっくり返ってしまいますよね。地面の傾きを知るにはどうしたらよいか。「はやぶさ2」から発しているレーザーが1本だけだと、地面のたった一つの点までの距離しか測れないでしょ? それならレーザーを何本か発射して、数ヵ所の地点までの距離が分かれば地面の傾きが判断できますね。実は最低限3ヵ所が分かればよいのですが、念のため4ヵ所計っておくことにしましょう。つまりレーザーを4本発射すればいいですね! その機器がLIDARに代わる近距離レーザー距離計(LRF:レーザー・レンジ・ファインダー)なのです(図6)。

「はやぶさ2」では、高度30mで、LIDARからLRFに切り替えることにしてあります。もちろんこの切り替えも「はやぶさ2」自身がやります(図4参照)。先日の2回目の降下リハーサルで、LRFが想定通りに機能することを確かめました。しかも、「はやぶさ2」が半径約5mの円の中心を狙って降りて行けば、その円の内側に到達できることを確認しました。着地の候補地L08の内部に、半径10mくらいのかなり平坦そうなところがあり、そこを狙いたいのでしょう。そして3回目には、もっと高い着地精度を確認した可能性があります。

「はやぶさ2」は、

図5で分かるように、左右に大きくひろげた太陽電池の翼を持ち、長さ約1mの試料採取装置(サンプラーホーン)の先端を表面にくっつけて試料を取ります。大きな岩が表面にあると機体が傷つく恐れがありますね。ところが、これまでのリュウグウ表面の写真では、どこもかしこも岩だらけで、平坦な場所などないように見えます。そこで、高度を下げて地形をよく見極め、着地の精度をうんと高める必要が出てきたのです。

チームは、今回のリハーサルで「狙った場所に着地する」自信を深めたようですから、これから年末年始にかけて、リハーサルで得られた豊富な情報を基に十分な議論・検討をし、来年1月末以降の着陸で、念願のサンプル採取に成功して欲しいものです。

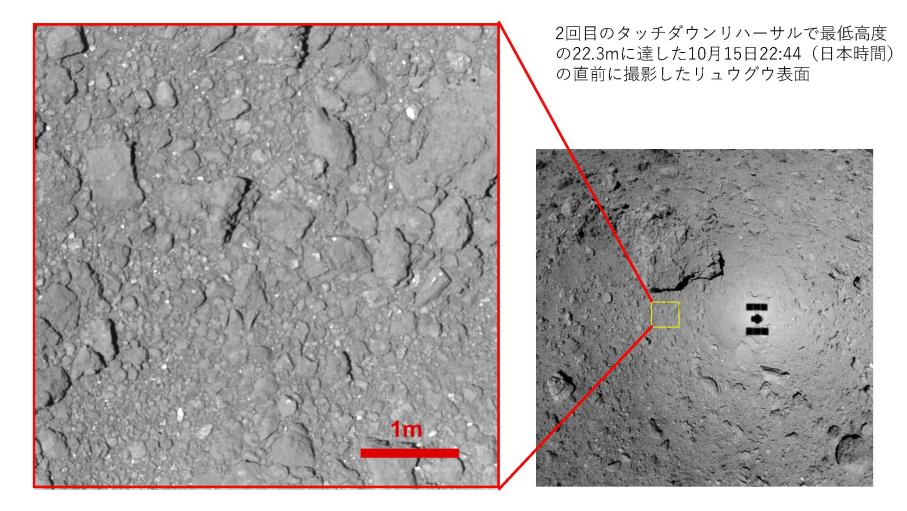

【史上最高解像度の小惑星の写真】

図7は、2回目の降下リハーサルの際に「はやぶさ2」のカメラが高度42mから捉えたリュウグウの表面です。直径2~3cm程度の小さな石ころまでうつっていますよ。これまで小惑星を探査機から撮影した写真では、世界最高の解像度(4.6mm/pixel)です。

【18万人が浦島太郎になった!】

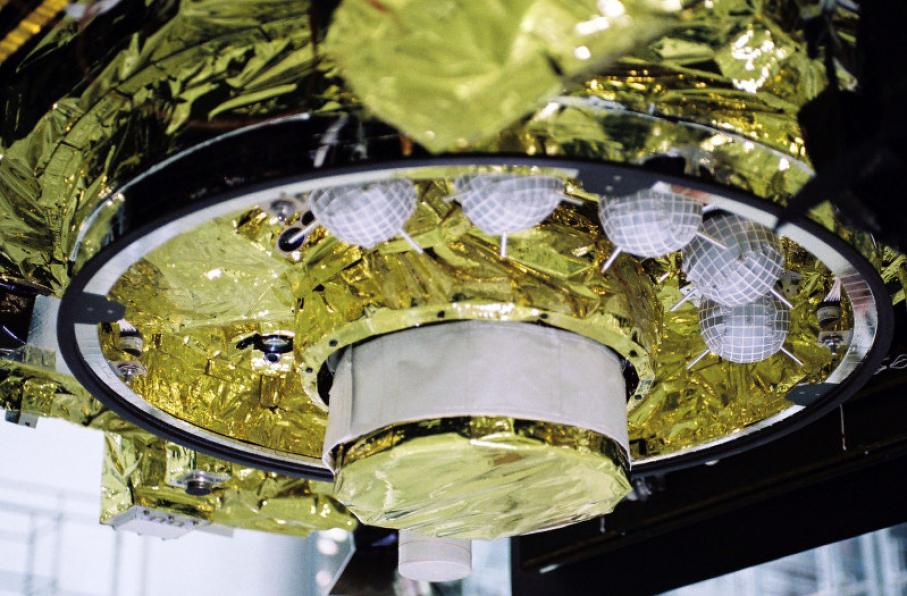

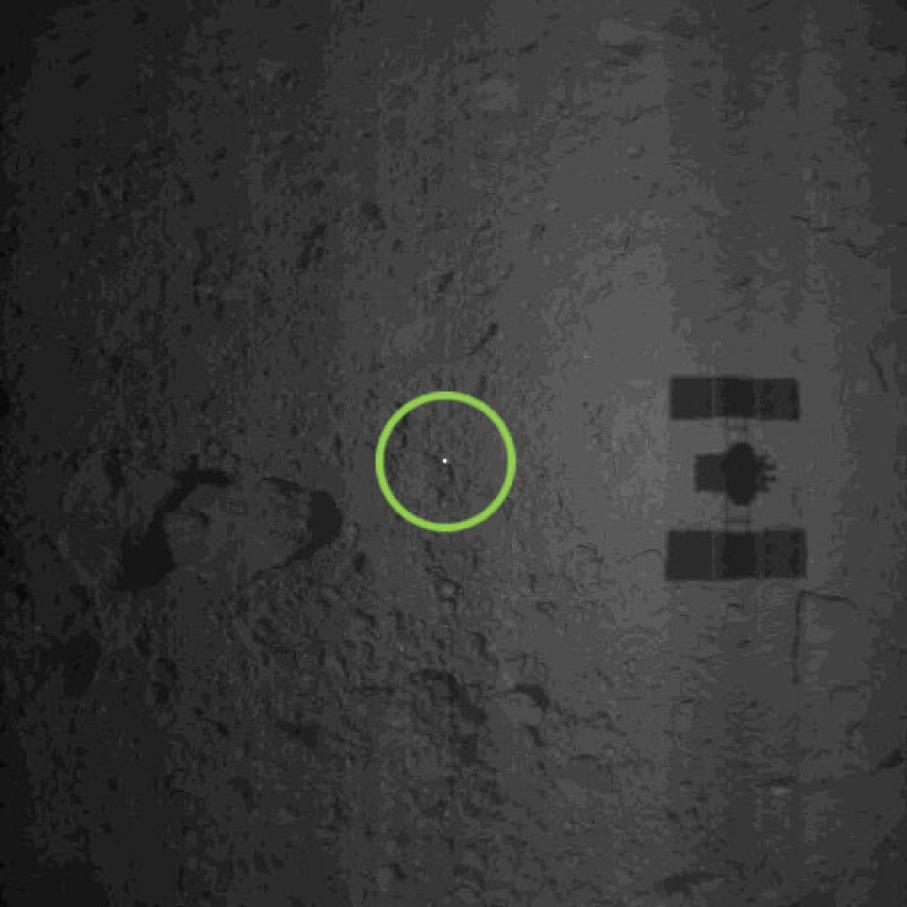

もう一つ、ぜひ報告しておかなければならないことがあります。3回目のリハーサルでは、着陸する際に探査機を誘導する目印である「ターゲットマーカー」(図8)を落とし、無事着地したことも画像で確認できました(図9)。

JAXAは、2013年に「はやぶさ2」のターゲットマーカーと帰還カプセルに載せる名前・メッセージの募集を実施しました。みなさんやみなさんのご家族の中には、それに応募した人もいるかもしれませんね。今回投下したターゲットマーカー(図10)には、世界中の人びとが応募した18万人の名前が搭載されているのです(図11)。その18万人の人びとは「リュウグウ」にやってきたのです。現代の浦島太郎たち! ところで、このターゲットマーカーってそもそも何でしょうか? それはまた来週。

[図クレジット]図1~3,7~11 JAXA 図4,5,6 池下章裕