みなさん、明けましておめでとうございます。年末年始には、世界でさまざまな宇宙のニュースが飛び交いました。その一部をお伝えしておきましょう。

【「はやぶさ2」は定常運用に復帰】

しばらく「合運用」がつづいていた「はやぶさ2」ですが、昨年の大みそかに定位置(ホームポジション)であるリュウグウから20kmのところまで戻し、2019年の定常運用の体制に入りました。働きづめだった年末年始から解放されて、正月はしばしの休憩です。いよいよ1月後半には第一回のサンプル採取のクライマックスです。「嵐の前の静けさ」といったところ。

【まるで雪だるま──アメリカの探査機がこれまでで最も遠い天体に接近観測】

2019年は劇的な幕開けとなりました。1月1日、NASA(米国航空宇宙局)の探査機「ニューホライズン」(図1)が、海王星よりも向こうにある天体群(カイパーベルト天体)のうちの一つに接近し、観測しながら通り過ぎました。

現在のところ、人類史上最も遠いところまで旅を続けているのは、ご存知の通り「ボイジャー1号」(図2)で、すでに太陽圏を脱出しており、「ニューホライズン」は、「ボイジャー」に比べるとずっとこっちにいますが、特定の天体に近づいて観測したのは、同じ「ニューホライズン」が2017年に近づいた冥王星がこれまでで最も遠く、今回のカイパーベルト天体「ウルティマ・トゥーレ」はそれより10億kmも遠くにあり、人類史上最も遠い天体の接近観測となりました。世界記録更新です。

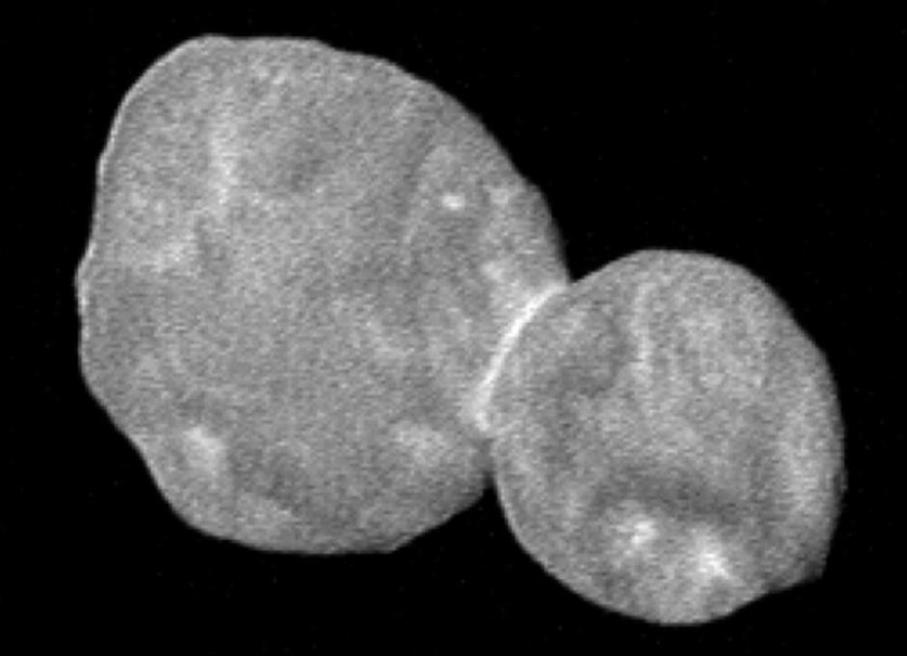

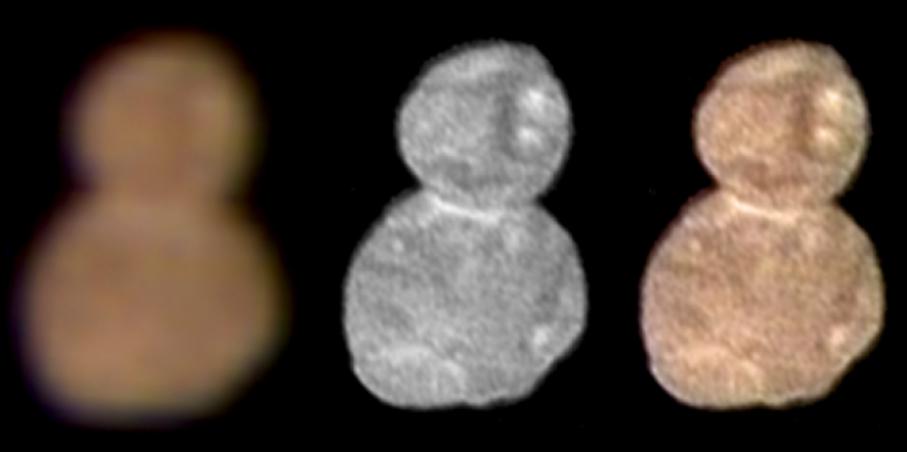

NASAは「ニューホライズン」が2万8000kmの距離から撮影した「ウルティマ・トゥーレ」の写真を公開しましたが、それは日本人なら誰でも「まるで雪だるま」と感じるような形をしています(図3)。地球から64億km彼方にある雪だるま!そう思って眺めると、なかなか可愛い感じもしますね(図4)。

この「ウルティマ・トゥーレ」(Ultima Thule)という名前は、ラテン語で「最も北にあるもの」という意味ですが、天文学者たちは、この雪だるまの2つのボールのうち、大きい方(19km)を「ウルティマ」、小さい方(14km)を「トゥーレ」と呼ぶことにしたそうです。ラテン語の意味からすると何だか変な分け方をした呼び名ですが、まあいいか……。

「ニューホライズン」チームの発表によると、「ウルティマ・トゥーレ」は、彗星にも小惑星にも分類されない種類の天体で、むしろその起源とも言うべき「微惑星」です。人類がこれまで探査機によって観測した最も古い天体である可能性があります。これから続々と送って来るデータから、この天体が液体の水を含んでいるかなど、さまざまな楽しみがあり、私たちの太陽系の誕生の秘密を解く意外なカギを与えてくれるかも。

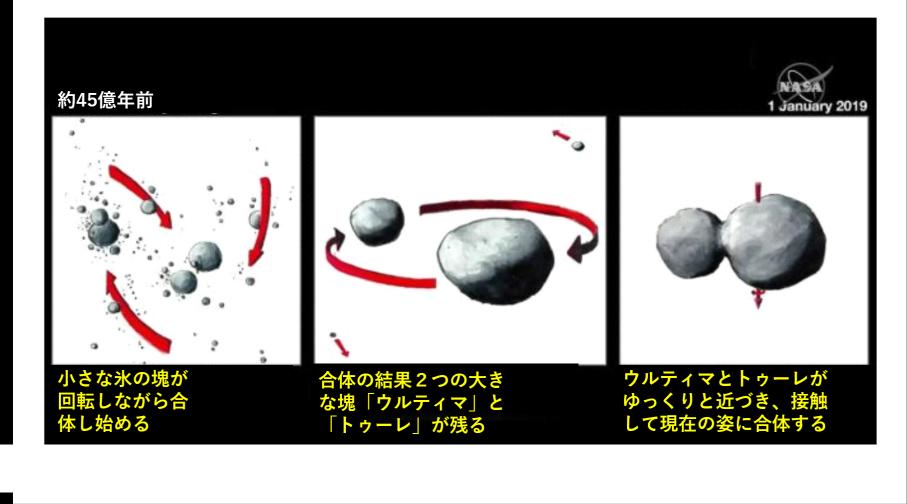

それはそれとして、この奇妙な形は何を意味しているのでしょうか。この天体は、以前から食を利用して予備的な研究が行われていました。数十億年前に2つの岩の塊が次第に接近し、接触融合したものだと推定されていたのですが、そのことが、このたびの撮影によって裏付けられました(図5)。

ただし「ニューホライズン」が2017年に冥王星軌道を過ぎた後で「ウルティマ・トゥーレ」を目指したのは、こうした特異な形をしているとか太陽系の始原天体だということが分かっていたから選ばれたわけではありません。カイパーベルトにある天体はそのどれもが未知であり、どれもが等しく科学的興味の対象だったのです。人類はこうしたカイパーベルト天体を間近で観察したことはこれまで一度もなかったのです。

MU69(「ウルティマ・トゥーレ」の科学的名称)は当初ハッブル宇宙望遠鏡によって発見され、2週間かけて大急ぎで軌道を計算した結果、最小の燃料消費でフライバイ(接近通過)が可能だと判明し、冥王星の次に訪れるターゲットに選ばれただけでした。したがってMU69が選ばれた時には、それがどれほど奇妙な天体なのかまったく知識はなかったのに、行って見ると、本当に古い貴重な天体だということが判明したようなので、カンもよかったし、運もよかったのですね。

「ウルティマ・トゥーレ」の表面は、ありふれた土くらいの反射率で色の濃い部分はなんらかの不安定な物質にさらされた痕跡だろうと研究チームは考えています。天体表面はさらに複雑な形状があると予想されており、今後さらに鮮明な写真が得られるはずです。詳細な情報の電送には今後1年以上かかる見込みです。

さて「ニューホライズン」は、「ウルティマ・トゥーレ」をすでに通り過ぎて、高速で太陽系の外に向かって飛行中です。原子力電池の寿命から考えて、今後15年から20年は働き続けます。また軌道変更を行うための燃料を残しているので別のカイパーベルト天体に接近できる可能性もあるようです。

この接近がトリガーになって、太陽系の誕生の頃の「化石」ともいうべきカイパーベルト天体の探査に世界中で火がつきそうな予感もします。ますます楽しみなミッションで、これからも目が離せませんよ。

【中国の嫦娥4号が月の裏側に史上初めて着陸】

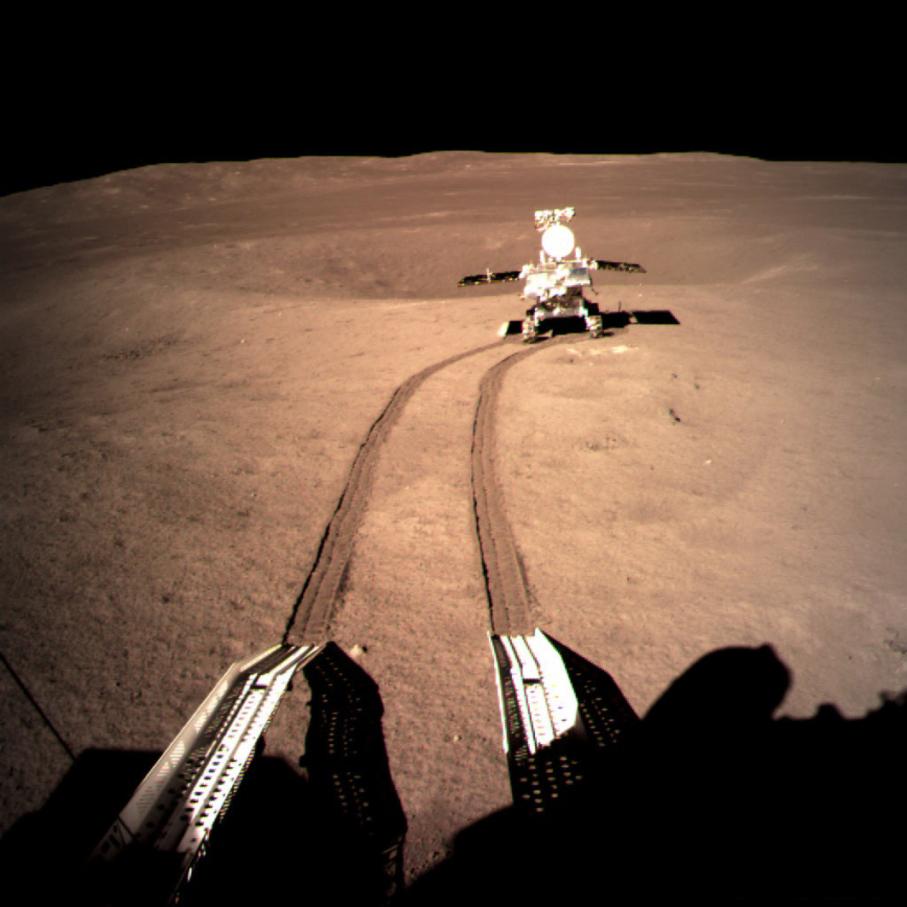

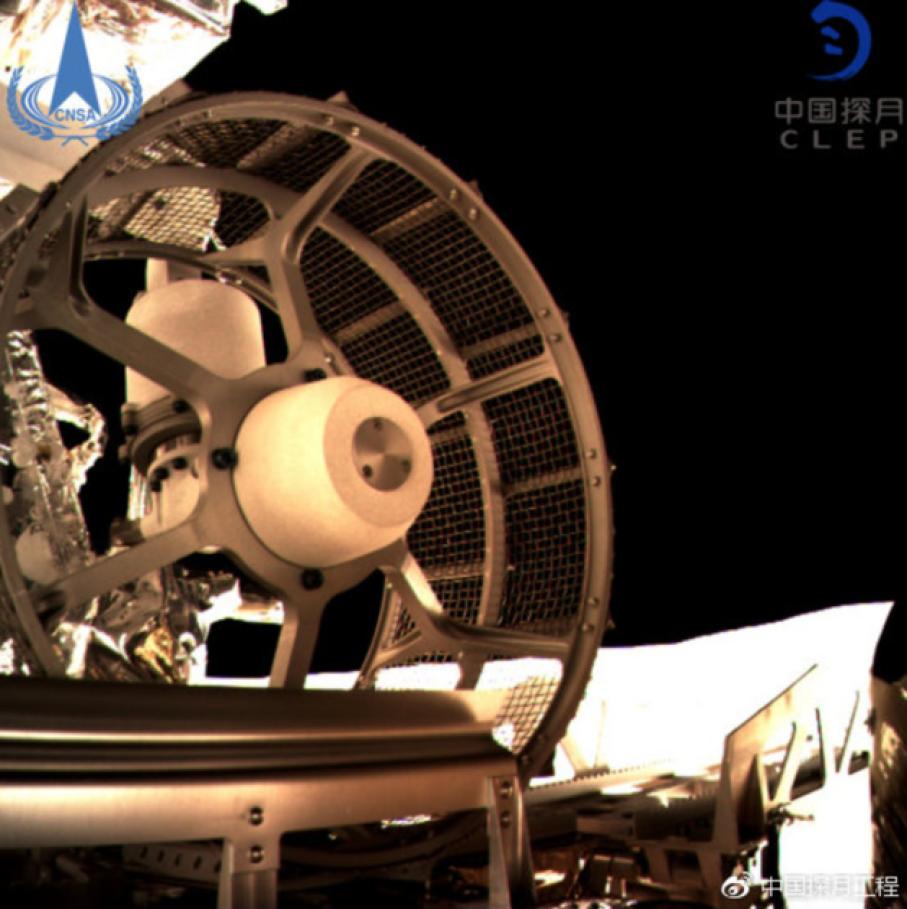

そして続いて、さる1月3日午前、中国の月探査機「嫦娥4号」が、人類史上初めて月の裏側に軟着陸しました(図6)。同日午後には、搭載していたローバー「玉兎2号」を月面に降ろし、「玉兎2号」は活動を開始しています(図7、図8)。

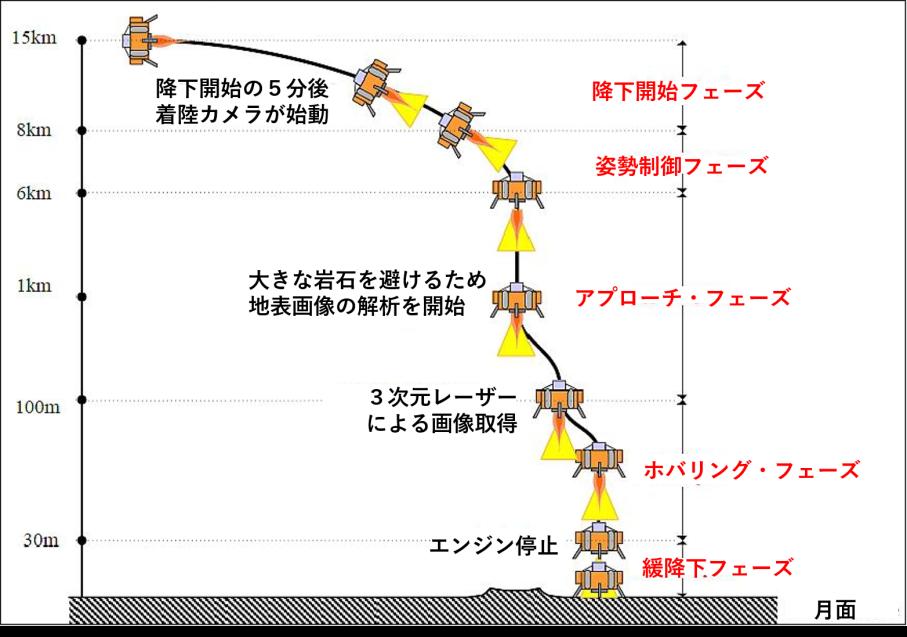

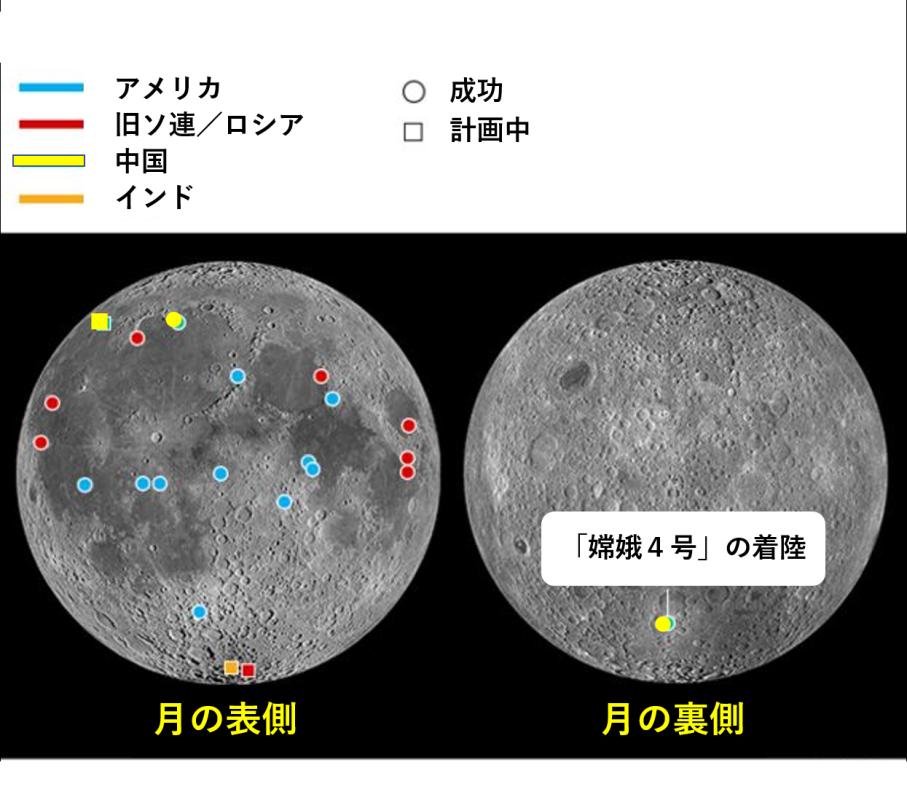

これまでたくさんの着陸機が月面に降り立ちましたが、月の裏側に軟着陸したのは、今回の「嫦娥4号」が初めてです(図9)。

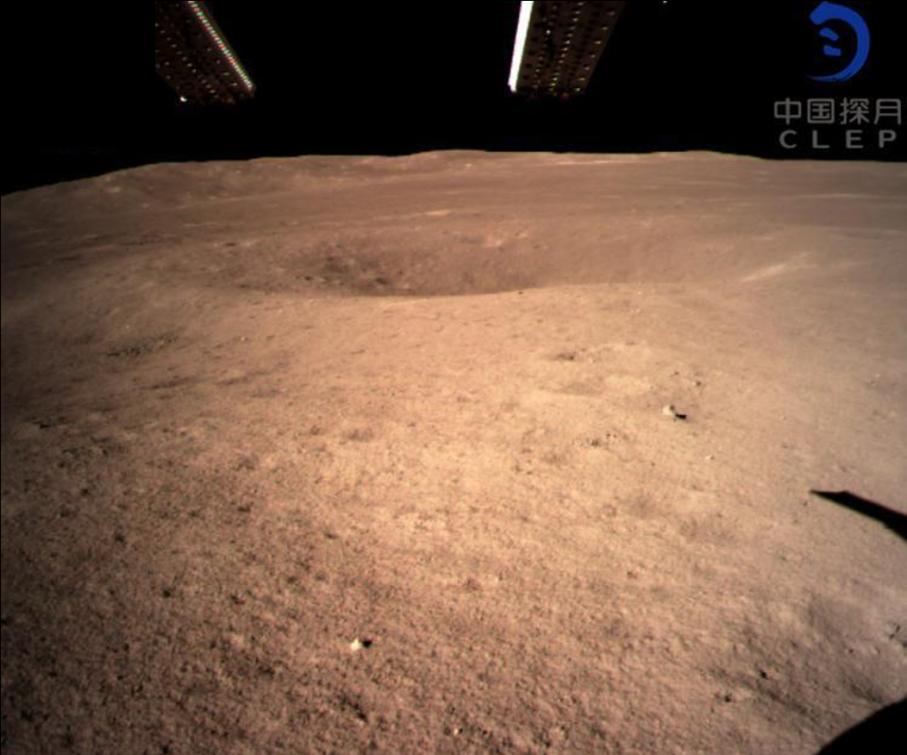

月の裏側が地球から直接は見えないことは知っているでしょう。だから「嫦娥4号」の着陸は、地上局から作業の命令をいちいち送ることができません。だから、搭載しているコンピューターに作業の手順をプログラムしておいて、「嫦娥4号」が自分の判断ですべて行わなくてはいけません。見事にそれが遂行されました。すでに「嫦娥4号」や「玉兎2号」から、月の裏側表面の写真が送られてきています(図10、図11)。

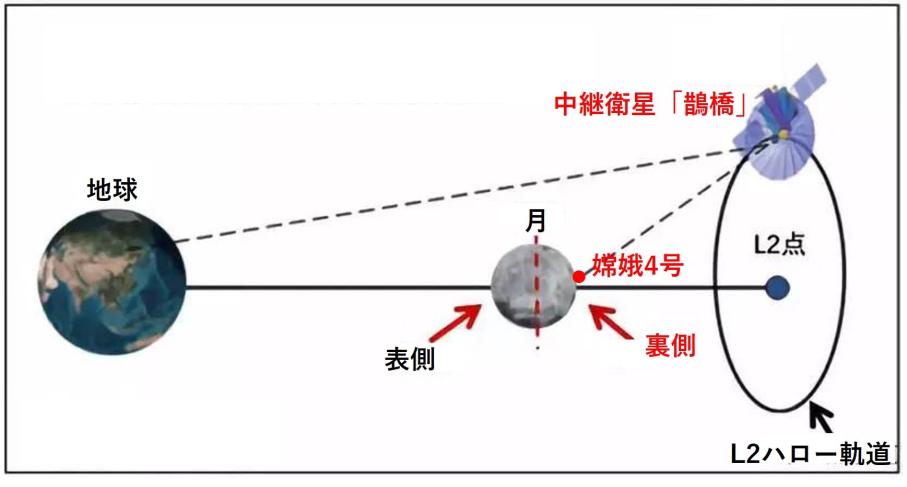

また、当然ながら地球と直接通信ができないので、ローバーから得た情報の送信を含め、「嫦娥4号」と地球の管制センターとの通信は、あらかじめ月周回軌道に打ち上げていたリレー衛星「鵲橋(じゃくきょう、かささぎばし)」を通じて行っているのです(図12)。

月の裏側は、これまでにも日本の「かぐや」をはじめとするいくつかの月周回衛星によって詳しく調べられており、私たちに見えている表側とずいぶん異なる地形であることが分かっています。表側と比べて凸凹だらけで、表面の成分もずいぶん違っており、そのデータの解析を通じて、月の成因、地球の成因をふくめ、太陽そのものの成り立ちを理解するための貴重な成果が望まれます。今回着陸した探査機による調査で、より詳細な新しいデータがもたらされることが期待されています。

また、「嫦娥4号」には、昆虫の卵や植物の種なども搭載されていて、月面の環境下での今後の様子が注意深く探られる予定になっています。それは、今後の人類の月面活動に対する大きなヒントを提供してくれます。

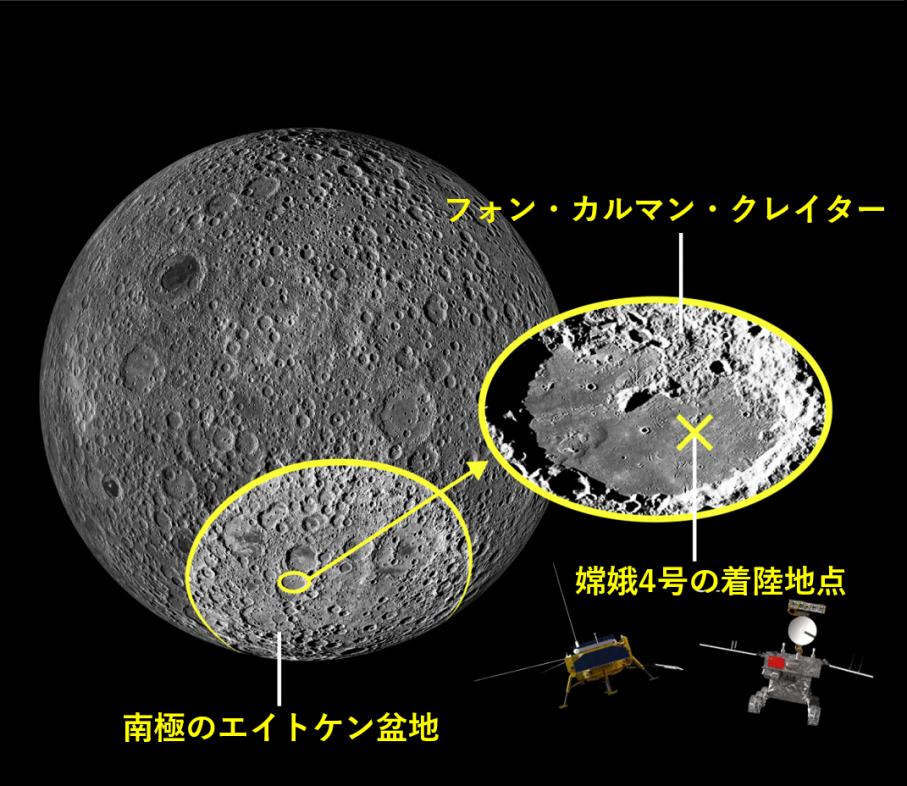

「嫦娥4号」が着陸したのは、月の南極にあるエイトケン盆地で、直径約2500km、深さ約13kmもある、隕石の衝突によって形成された月面最大の盆地です。降り立ったのは、「フォン・カルマン・クレイター」(図13)。ここの低地の岩石は周囲の高地とは異なる化学成分であることが判明しており、それは、月のマントルから衝突の際に浮き上がって来た物質である可能性もあります。その分析が進めば、月の内部や起源の研究に大きな一石を投じることができるでしょう。また「嫦娥4号」は、月の内部を調査するレーダーやスウェーデンが開発した分析器で月の地下数百mのところの様子を探るほか、低周波の宇宙電波もモニターする予定で、地球の存在に邪魔されない月面の電波天文学観測の可能性を試す絶好の機会にもなります。月の将来の探査への多彩な扉をこじ開けた感のある着陸ですね。

さまざまな可能性を秘めた「嫦娥4号」ミッションが、今後順調に観測をつづけることを願いたいですね。参考までに言っておくと、「嫦娥」というのは、中国の神話に登場する月の女神の名です(図14)。

【イプシロンロケットは1月17日打ち上げ】

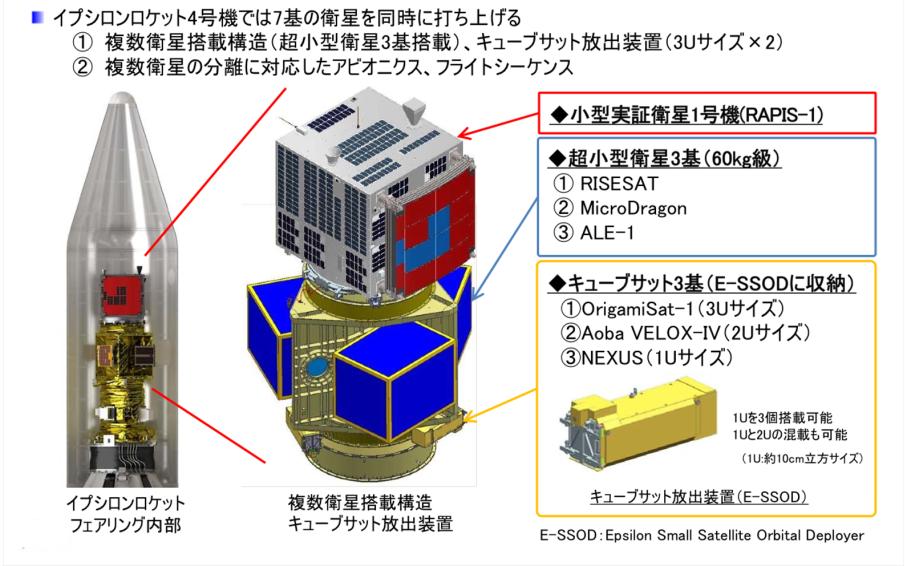

日本の新年の祝砲は鹿児島からです。宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2018年11月30日(金)、「イプシロンロケット」4号機による「革新的衛星技術実証1号機」の打ち上げを2019年1月17日(木)に実施すると発表しました(図15)。

打上げ場所は鹿児島県の肝付町にある内之浦宇宙空間観測所で、打ち上げ時刻は、日本標準時で午前9時50分ごろ。発射の約52分後に、高度約500km、軌道傾斜角97.24度の太陽同期準回帰軌道で衛星を分離する予定です。

進化を続けるAI(人工頭脳)活用の「イプシロンロケット」(図16)。搭載しているのは、「革新的衛星技術実証1号機」。この小型実証衛星は、略称を「ラピス1」(RAPIS-1)といい、公募により選定された7つの部品・機器の実証テーマを軌道上で実証することが目的です(図17)。衛星は、株式会社アクセルスペースが開発・製造・運用を担当しており、JAXA としては、初めてベンチャー企業に衛星の開発・製造・運用を委託して、開発する衛星です。

そして5月つの大学、1つの企業が開発した超小型衛星およびキューブサットも載せる予定で、超小型衛星の中には、ALE社が開発した人工流れ星の実験などもあり、注目されます。ただし、あくまで「RAPIS-1」が優先で、超小型衛星については、ロケットへの引渡しが遅れたり、不具合等の問題が発生して打上げ時期に影響を与える場合には、ダミー等に変更して打ち上げることもあります。

何しろ複数の衛星を同時に打ち上げる作業は非常に大変で、図18のように、飛ぶ最中のバランスなども考慮しながらロケットの先端に乗せる工夫だって、並大抵ではありません。 1月17日、おそらく平成最後の日本の打ち上げになるだろう「イプシロンロケット」4号機。みんなで温かく見守りましょう。

[図クレジット]図1~4,9,13 NASA 図5 ESA 図6~8,10~12 CNSA 図15~18 JAXA