【「はやぶさ2」のリュウグウ着地は2月後半に決定】

簡単におさらいをすると、「はやぶさ2」は、昨年6月に地球からおよそ3億km離れた小惑星リュウグウの上空に到着しました。当初の予定では、去年の10月に着陸してサンプルを採取するはずだったのですが、リュウグウの表面は予想以上に岩だらけだったことから、JAXAは着陸を延期して、場所の選定などを慎重に進めてきました。

11月から年末までの合運用を終えて、いよいよ活動を開始する「はやぶさ2」。「はやぶさ2」チームはさる1月8日の記者会見で、2月18日の週に第1回の着陸を試みると発表しました。なお、バックアップとして3月4日からの週が設定されています。

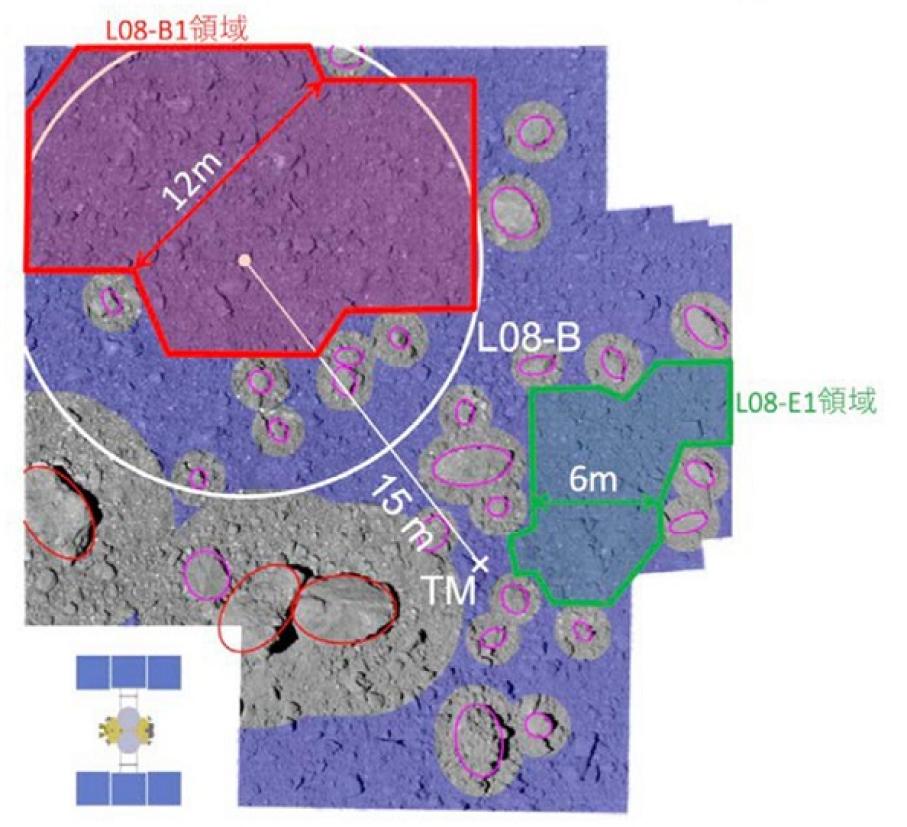

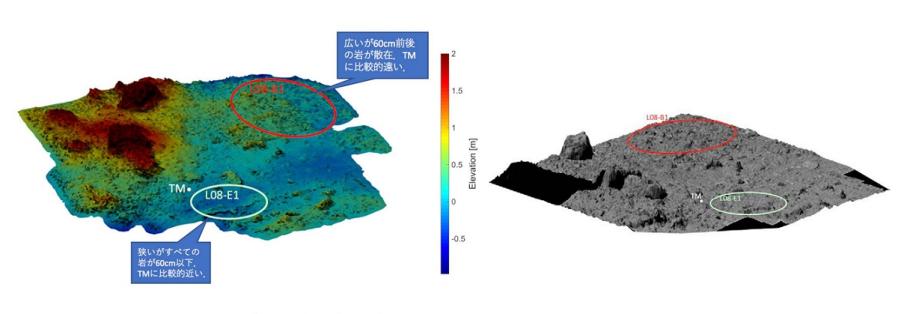

ところで、現在詳細に検討している着陸候補地点は、L08-B1、 L08-E1の2ヵ所にしぼられています(図1)。立体的なイメージは図2のような感じです。いずれも60cm以上の大きな岩は存在してはいませんが、一つは幅12mくらいで比較的広いのですが、降下リハーサルで投下したターゲットマーカーから少し離れています。もう1ヵ所は、幅が6mほどしかないのですが、ターゲットマーカーが近くにあるので、狙いをつけやすい。着陸精度をもう少し吟味しながら、2月上旬ごろまでさらに検討を重ねることにしています。

いずれにしろリュウグウの表面には大きな岩が多く、着陸にはかなりのリスクが伴います。「はやぶさ2」から下に伸びている棒状のサンプラーの長さが1mなので、「はやぶさ2」がちょっと傾くと、大きな翼のような太陽電池パネルに傷がついたりすると困るとか、いろいろとリスクがあるのですね。

何とか成功して欲しいものです。

【リュウグウ表面の地名を決定】

その「はやぶさ2」チームが、小惑星リュウグウの表面いっぱいに浦島太郎の伝説を描きました──というとかっこいいですが、つまりは、リュウグウ表面の代表的な地形に、いろいろな名前をつけたのです。その経過を少し紹介しましょう。

2018年6月に「はやぶさ2」チームは、国際天文連合(IAU)の作業部会に対し、リュウグウ表面の地名のテーマを「子ども向けの物語に出てくる名称」にすることを提案しました。作業部会がそのテーマを認めたので、チームは、研究の対象になりそうな重要な地形を13カ所選んで、10月に申請したのです。作業部会で審議の結果、一部修正がありましたが、昨年12月に公式の名前として認められたというわけです。「はやぶさ2」チームは、今後も追加の地名を申請していく予定です。

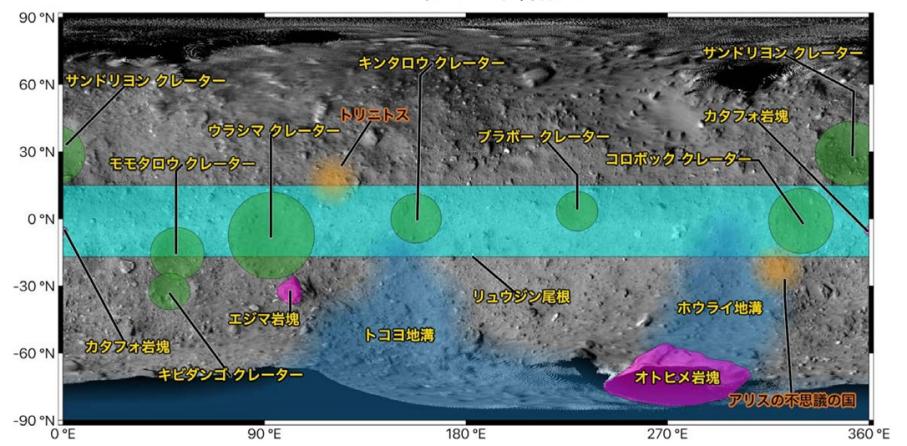

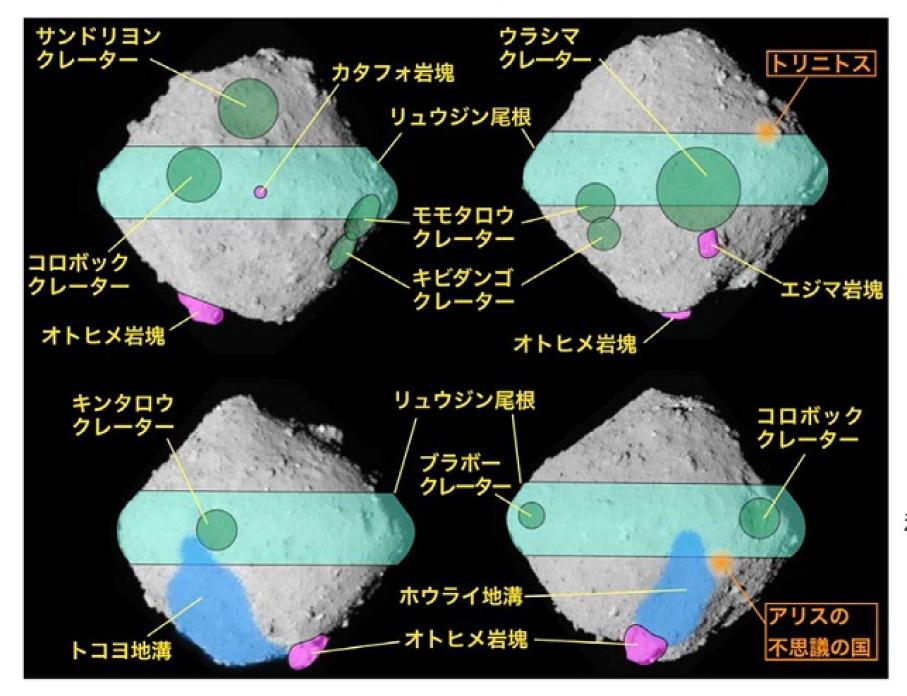

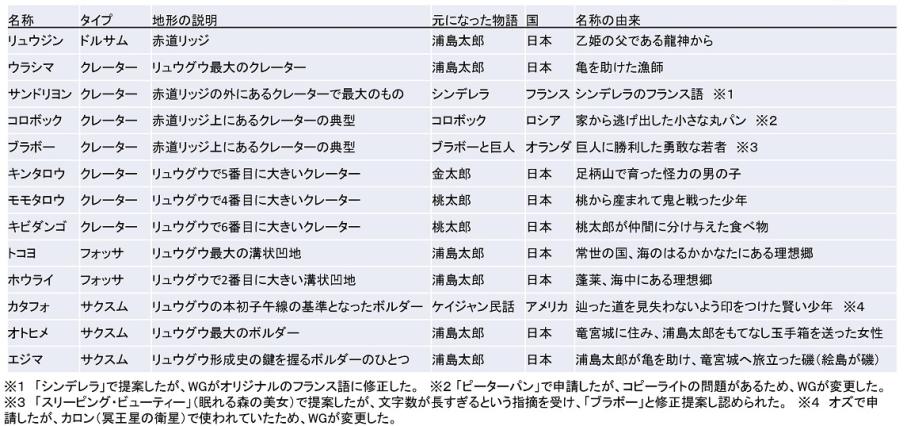

さてそういうわけで、今回の13の場所には、いずれも、子どもたちにおなじみの物語に登場する名前が付いています(図3、図4)。それぞれの名前の由来を表1に示しておきます。中でも、「浦島太郎」に因んだ名前が最も多く、6つの場所に付けられています。最大のクレーターは「ウラシマ」、南極付近にある最大の岩の塊は「オトヒメ」、赤道付近の尾根は乙姫の父である「リュウジン」、浦島太郎がカメを救った浜である「エジマ」など。ただし、「トリニトス」と「アリスの不思議の国」は、ローバーの着陸地点につけた愛称であり、正式の名称ではありません。

また、日本の物語からは他にも、4、5、6番目に大きいクレーターをそれぞれ「モモタロウ」「キンタロウ」「キビダンゴ」と命名しました。外国のお話からも、シンデレラを意味する「サンドリヨン」(フランス語)などが採用されました。

今回、13個の地名は4つのタイプの地形に分類して申請しました。月などでなじみがある皿状の穴を表す「クレイター」のほか、峰や尾根を表す「ドルサム」、溝・地溝を表す「フォッサ」、岩・岩塊(ボルダー)を表す「サクスム」。

ところで、みなさんは浦島太郎のお話(図5)は知っていますか?日本の各地にいろいろな形の浦島太郎の話が伝わっているのですが、私が幼い頃に聞いたのは以下のようなあらすじでした。

いい機会だから、あやふやな人は読んでみてください。

──浜辺で悪戯っ子に虐められていたカメを助けた浦島太郎は、その恩返しにカメの背中に乗って海の底にある竜宮城に連れて行かれます。そこで美しい乙姫様たちに大事にされながら幸せいっぱいに過ごすのですが、やがて郷愁に駆られて帰ることになり、玉手箱というお土産をもらうのですが、「決して開けてはいけない」と言われます。ところが元の漁村に帰った浦島太郎は、玉手箱の中身を見たくなって、つい蓋を開けてしまいます。すると白い煙がモクモクと立ち昇って、それを浴びた浦島太郎は一挙に白髪の老人になってしまいました。海の底の竜宮にいたのはわずかな日々だったはずなのに、実際には何十年もの月日が地上では流れていたというのです──

記者会見でチームから発表があったように、今回の命名には、日本の宇宙科学ミッションの伝統である「遊び心」があると思われます。「小惑星表面に物語を描いている」のです。 例えば、「モモタロウ」というクレイターと「キビダンゴ」というクレイターが隣り合っているなどは、実に微笑ましいですね。最大のクレイターを「ウラシマ」、最大の岩塊を「オトヒメ」と名付けたなども「なるほど」という感じです。

お月さまには古くから「ウサギが餅つきをしている」などの逸話が伝わっていますね。これからは、小惑星の上には、子どもたちが喜ぶお話の主人公たちが躍動するという新しい習慣ができるかもしれませんね。次に小惑星を探査する時は、浦島太郎の世界に探査機が着陸するなんて、ロマンティックで楽しい想像をかき立てますね。

【月のウサギ伝説】

月にウサギがいるという伝説の由来には、いろいろな説があるようです。私が気に入っているのは、インドの「ジャータカ神話」に出ている次のようなお話です。 ──むかしあるところに、ウサギとキツネとサルがいました。ある日、疲れ果てた様子でトボトボと歩いてきたお爺さんが、「何か食べるものをください」と言いました。もう気力もなくなるくらいにやつれているのです。可哀想に思った3匹は、老人のために食べ物を探しに行きました。

しばらくして、サルは山から木の実を持ってきました。キツネは墓からお供え物を取ってきました。でも、ウサギは、何も見つけることができず、手ぶらで帰ってきました。サルとキツネがウサギを「お前は嘘つきだな」と言って責めました。

ウサギはさんざん悩んだ末に、「もう一度探しに行くので、火を焚いて待っていてください」と言って、出かけて行きました。しかし、やはり何も見つけることができないで、手ぶらで帰って来ました。サルとウサギが前よりもっと責め立てました。「お前は大嘘つきだ!」。

でも今度はウサギはもう悩みませんでした。「お爺さん、どうか私を食べてください」と言ったかと思うと、燃えている火の中に飛び込んだのです。自分の身をお爺さんのために捧げたのです。お爺さんはそれを見て、心から涙を流しました。

そのウサギの心を心からたたえ、哀れに思ったお爺さんは、ウサギを天に昇らせ、月の上によみがえらせました。それを見ていたサルとウサギはびっくりしました。実はこのお爺さんは3匹の行いをテストした帝釈天(たいしゃくてん)という神様だったのです。

帝釈天は、そのウサギの美しく優しい自己犠牲の心を、世界のみんながお手本にするようにと願ったのです。──

えっ?なぜ月でウサギは餅つきをしているのかって(図6)?

それもいろいろな説が伝わっています。私が好きなのは、

①「ウサギは月でよみがえった後も、あのお爺さんのために餅をついている」という説。

でも他にも、

②日本では満月のことを「望月(もちづき)」というので、ウサギの姿が綺麗に見える満月

(望月)から転じて「もちつき」になったという説。

③古代中国で、月のウサギは杵を持って不老不死の薬をついているという話が伝わった。

④帝釈天のお爺さんが、月に行ってもウサギが困らないように、餅つきの技術を教えた。

⑤お月見の行事が収穫祭だったことから、お米がいっぱい獲れたことに感謝している

などなど。

[図クレジット]図1~4、表1 JAXA 画(図5):月岡芳年