【イプシロン4号機が内之浦の空へ】

7基の小型衛星を搭載した日本のロケット「イプシロン」の4号機が、さる1月18日午前9時50分、鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所から轟音を立てて飛び立ちました。ロケットは搭載したすべての衛星を予定された軌道に投入し、打ち上げは成功しました(図1)。大勢の見物客が、発射点から約3km離れた鹿児島県肝付町内のロケット見学場に集まり、ロケットが打ち上がると大きな歓声や拍手が沸き起こりました。

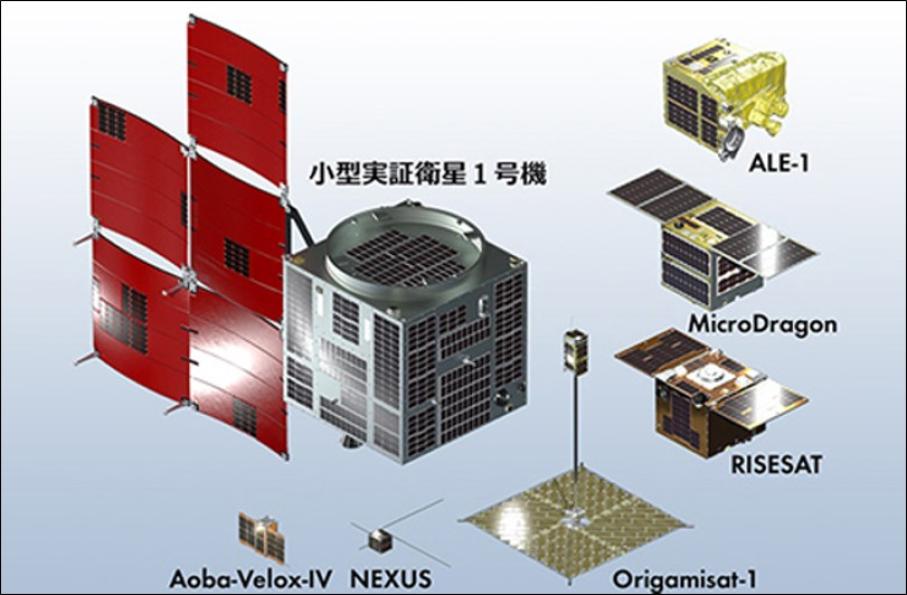

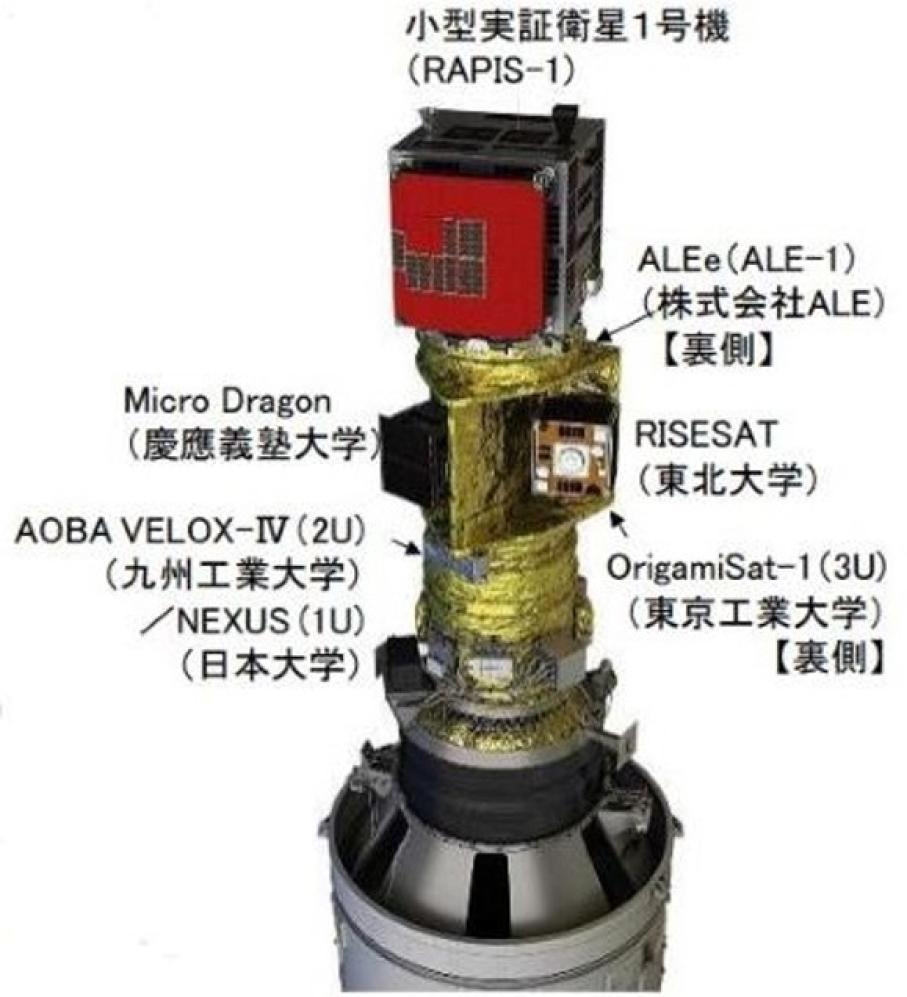

今回の4号機には、合わせて7基の小型衛星を搭載していました(図2)。まず主衛星は「革新的衛星技術実証1号機」(RAPIS-1)。これには、将来の人工衛星で活用したい新しい技術、たとえば重さを従来の3分の1に軽量化した薄膜太陽電池パドルや上空から撮影した地球の画像を人工知能で識別し、必要な画像を地上に送るカメラなど、7つのテーマの実証実験が乗っています。また、それに加えて、民間企業や大学などが開発した6基の超小型衛星も同乗しており、狭いノーズフェアリングに7基も搭載するので、混みあっていて、乗せ方もずいぶんと工夫したようです(図3)。

発射後順調に上昇を続けたロケットは、打ち上げからおよそ51分後に高度514kmで、最も大きな衛星を分離し、その後、6基の超小型衛星を順番に予定の軌道に投入していきました。複数の衛星を運んだのは初めてなので、すべて成功してよかったですね。

超小型衛星のうち、世界で初めて人工の流れ星を作り出すというので注目されている「ALE-1」は、1cmほどの金属などで作った特殊な球が400個入っていて、この球を地球の大気圏で燃え尽きさせることで、人工的な「流れ星」を作り出します。来年、広島県を中心とする中国・四国地方の上空で流れ星を出現させる予定なので、楽しみですね(図4)。

今回のイプシロン4号機は、民間の宇宙開発を促進するため、JAXAが打ち上げ費用を負担したんですよ。なかなか太っ腹ですね。

【イプシロンロケットとは?】

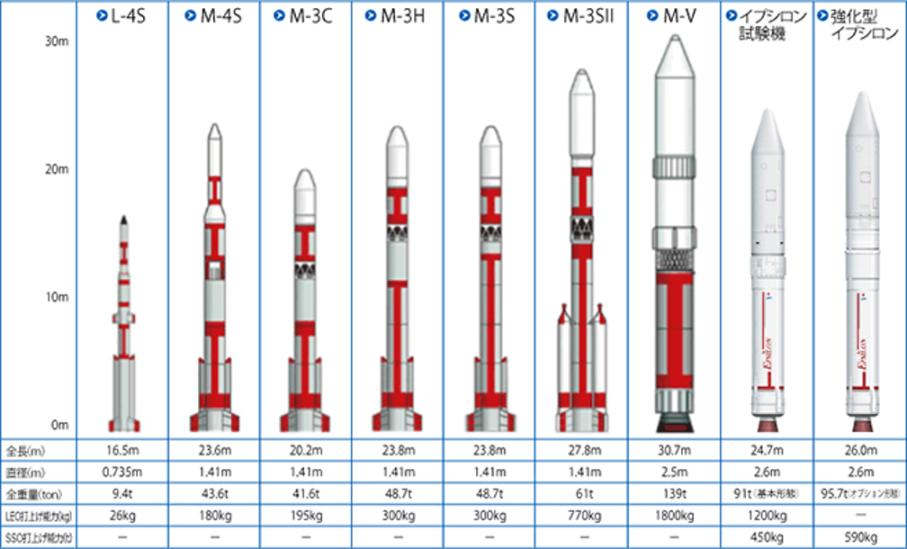

イプシロンは、数々の科学衛星を軌道へ送った日本が誇る固体燃料ロケット「ミュー」の後継機(図5)で、4機目の打ち上げ。4機とも成功しています。「イプシロン」は、活用が広がる小型の人工衛星を低コストで打ち上げることを目標に開発されました。全長26m、直径2.6m、重さ約96トンで、打ち上げにかかる費用はおよそ55億円。

現在世界中で、大学や民間企業が超小型の衛星を精力的に開発するようになってきています。それらを手軽に安価に打ち上げる手段がいろいろあれば、時期や打ち上げ性能などを吟味して自由にロケットを選べるから便利です。

イプシロンの最大の特徴は、打ち上げる時の管制室に6人しか人がいなくて済むということ。以前のミューロケットの時代には、打ち上げ時には管制室に60人以上の人がひしめいていました(図6)。イプシロンは、ロケットの組立・点検・管制のうち、人工頭脳に任せられるものはできるだけそちらに移し、人間の負担を極端に減らしました。将来は、管制に使うパソコンは2台あれば足りるし、人間も2人いればいいと豪語していますよ。

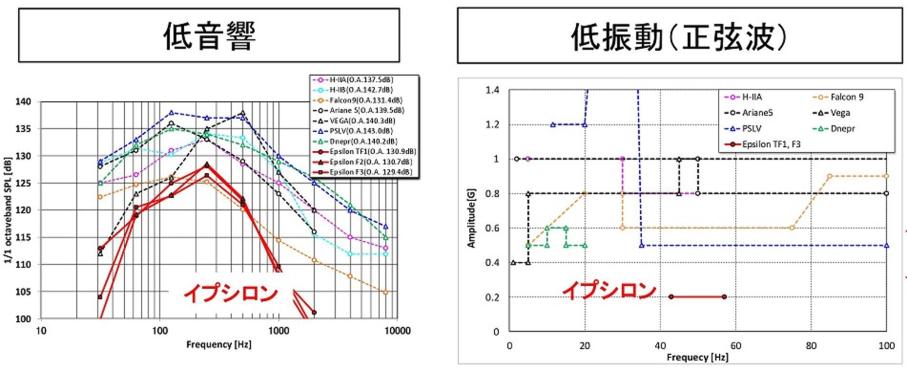

また、衛星を載せる人たちにとっての朗報は、打ち上げ時の振動とか音響が、図7に見るように、他のロケットに比べて非常に低く抑えられるようになったということです。これは、衛星の設計にかける負担がずいぶんと減るので、衛星製作の人たちも大いに助かります。

進化しつづけているイプシロンロケット。今回の成功で、世界のあちこちから、打ち上げ依頼が舞い込むようになるといいですね。

[図クレジット]図1~3、5~7 JAXA 図4 株式会社ALE