【「はやぶさ2」のサンプル採取方法(2)─インパクターで新鮮なサンプルを】

弾丸を撃ち込んでサンプルを舞い上げる採取方法は、初代「はやぶさ」が採用したのを「はやぶさ2」も受け継いだのですが、それに加えて、「はやぶさ2」では、爆薬を使って銅板の弾丸を加速し、人工のクレーターをつくる衝突装置(インパクター)というユニークな採取方法が考案されて搭載されました。初代を踏襲した方法で2回ほど採取し、3回目は、この新しいやり方でサンプルを採取します。その新技術を紹介しましょう。

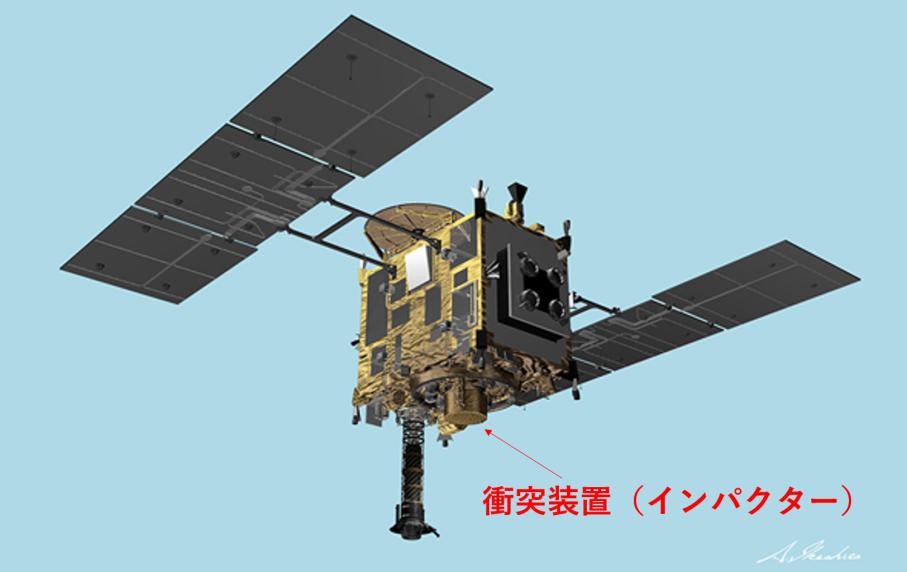

インパクターは、ステンレス製の円すい形容器の底が薄い銅板でふさがれていて、中に火薬と樹脂を混ぜた爆薬が詰めてあります。全体の形は、直径30cm、高さ30cmの円筒形をしていて、質量は18kgほど。この装置は「はやぶさ2」の底面に設置され

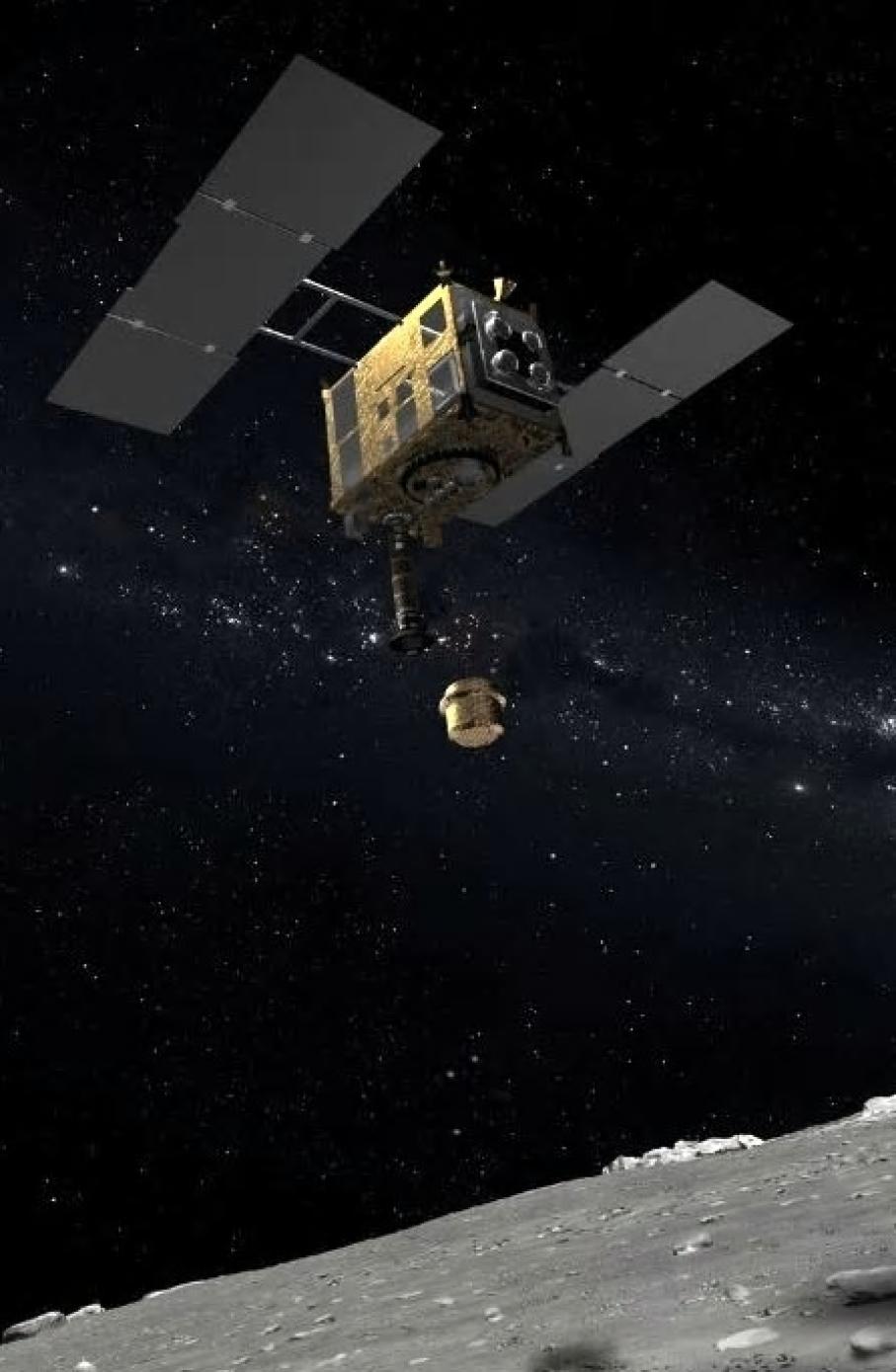

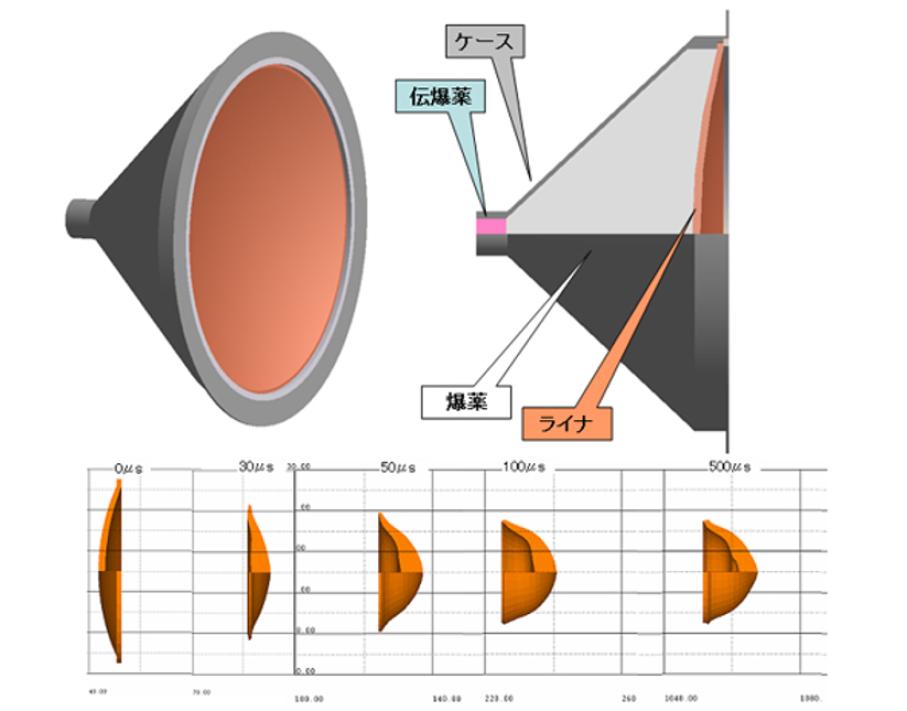

(図1)、「はやぶさ2」の降下中に分離されます(図2)。そして間合いを見計らって、空中で爆破。その時に加速・放出された銅板(約2kg)が、秒速2km以上まで瞬時に加速しながら、半球状に変形し(図3)、小惑星の表面に激突して直径数メートルのクレーターをつくります。

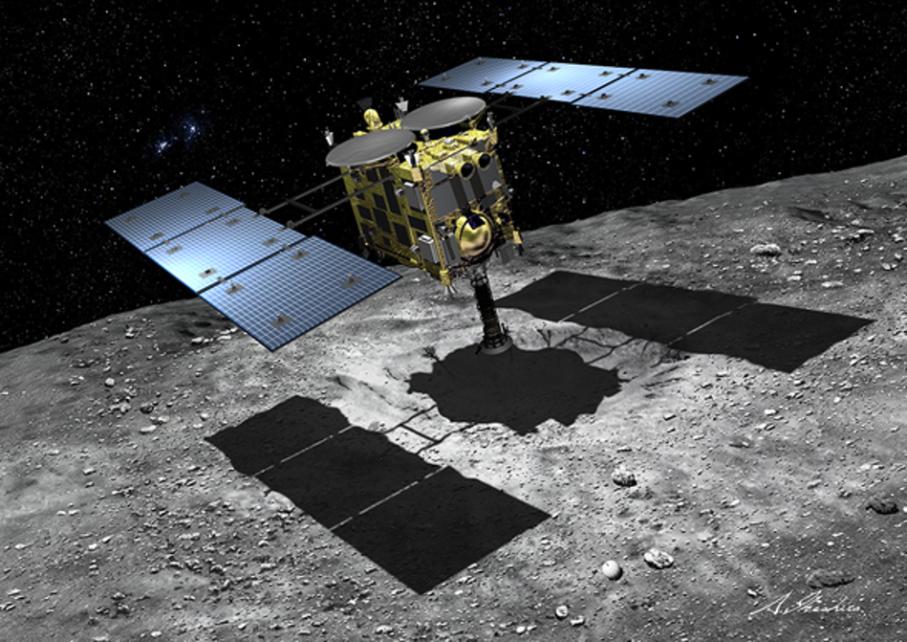

実は、小惑星の表面物質は、太陽風によって「風化」することが知られています。先週述べた「サンプラー」方式では、地表の浅い部分の物質しか得ることができませんが、インパクターで作ったばかりのクレーターの内部にタッチダウンできれば、風化前の地下物質が採取できます(図4)。内部の物質は、この小惑星の出来立ての様子をよりしっかりと保存していると考えられますから、このインパクターが採取したサンプルこそ、正真正銘の「太陽系の化石」と言えます。ぜひとも欲しいところです。

「はやぶさ2」は、このインパクターを分離したらすぐに移動を開始して、爆発の時の破片が当たって損傷しないように、小惑星の陰に隠れます(図5)。隠れ切ったことが確認されたところで、指令が出されて、インパクターは爆破され、銅版が飛び出るわけです。そこへ一旦避難した「はやぶさ2」が戻ってきて、再びサンプラーで地下物質を採取するのです。まるでサーカスみたいですね。

さらにもう1つ、人工クレーターの観測という目的もあります。インパクターをぶつけたときに飛び散るたくさんの地下物質を観測したり、形成されたクレーターの大きさや深さなどを調べることで、小惑星の構成物質や内部構造なども推測できるのです。なお、この観測には、日本が史上初めて成功したソーラーセイル「イカロス」で使った分離カメラ「DCAM」の改良バージョンが用いられます(図6)。このカメラは、国民のみなさんがJAXAへの予算が不足しがちなので、寄付をしてくださった中からお金を分けてもらって製作したのです。大事に使いたいものですね。

実はね、このインパクターは東日本大震災で大きな被害を受けた福島県の企業を中心として作られたものなんです。2011年の地震・津波・原発事故で、福島県を中心として、東北地方は、伝統あるものづくりに大きな打撃を受け、その影響は日本全国のさまざまな企業の製品に影響しました。インパクターを担当した人たちは、「東北の底力を見せてやる」と張り切って作ってくれました。その成果が見事に花開くよう期待しましょう。

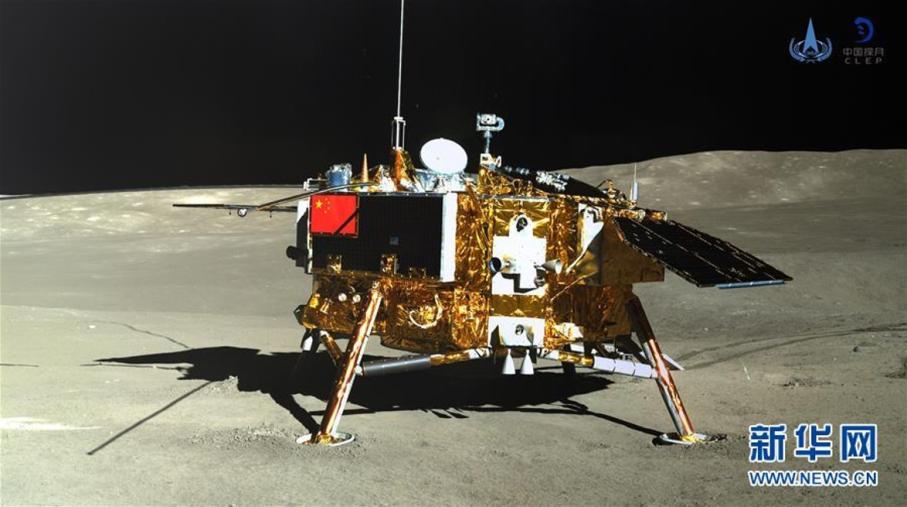

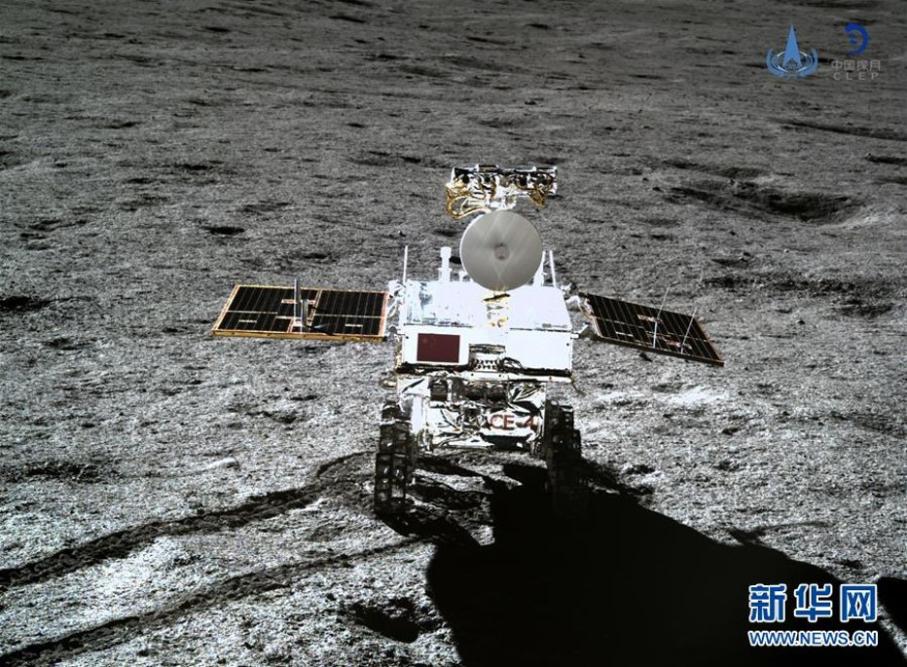

【中国の月面探査機「嫦娥4号」とローバー「玉兎2号」】

もう一つニュースをお届けしましょう。先日月面の裏側に史上初めて軟着陸した中国の月探査機「嫦娥4号」は、着陸後に月面を動き回るローバー「玉兎2号」を中から出しました。2機とも元気に活動しています。このたび、この2機がお互いの月面における姿を写真に撮り合ったので、それを紹介しておきます(図7・図8)。

[図クレジット]図1,2,4,5 JAXA/池下章裕 図3,6 JAXA 図7,8 中国航天局