「はやぶさ2」は、いよいよ2月22日に第一回のサンプル採取に挑むことになり、チームは勇躍そのラストスパートに余念がありません。そこで、今回は、正念場を迎えたサンプル採取のおさらいをしておきたいと思います。図・写真などがこれまでとダブるものもありますが我慢してください。

【表面は岩石だらけで着地を延期】

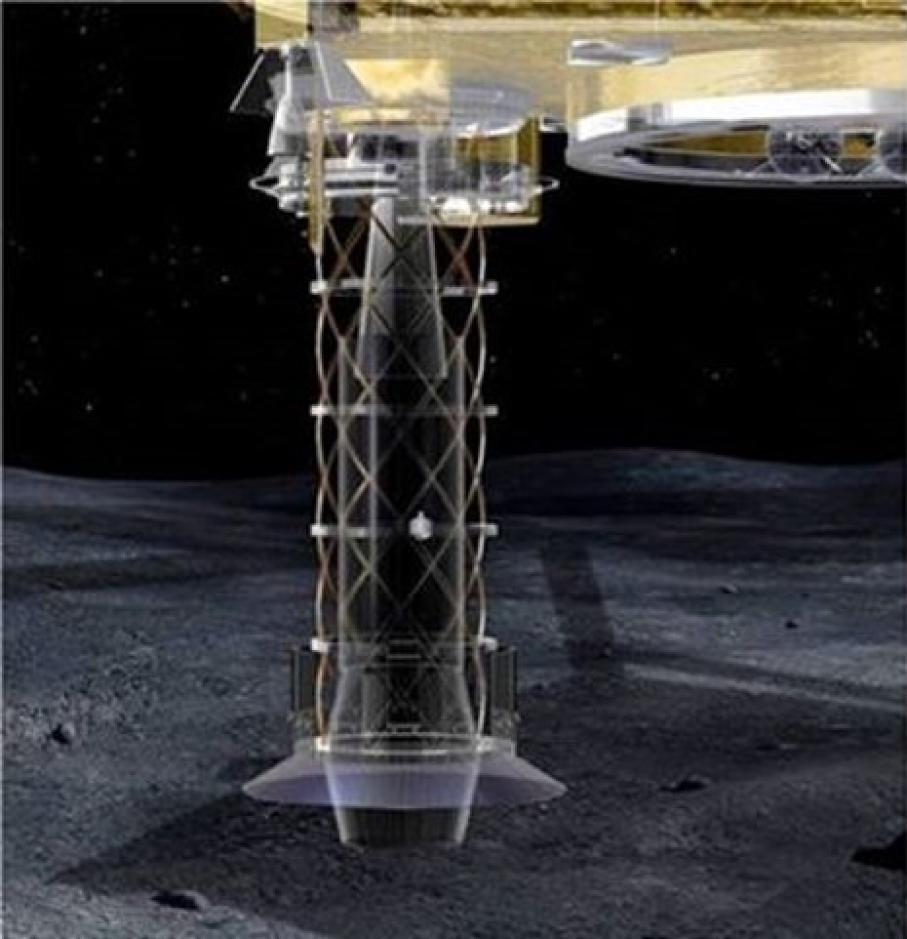

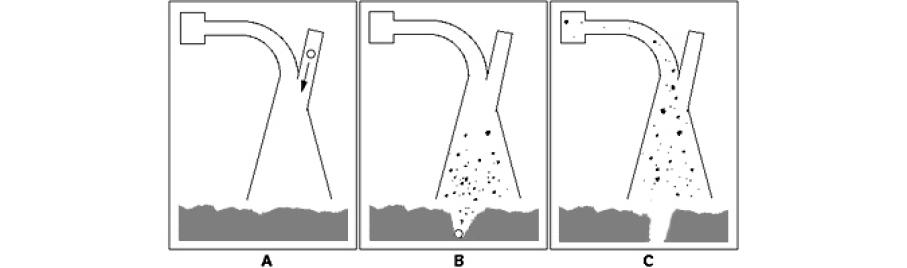

「はやぶさ2」の下面にある筒状のサンプラーホーン(図1)は、長さが1mです。それをリュウグウの表面に押し付け、その瞬間に探査機内部からタンタル製の弾丸が発射されてリュウグウ表面を砕き、サンプルがホーンを昇ってきて、容器に収納されます(図2)。大きな岩があるとサンプラーホーンを傷つけるので、チームでは、岩石の大きさに60cmという制限を設けました。

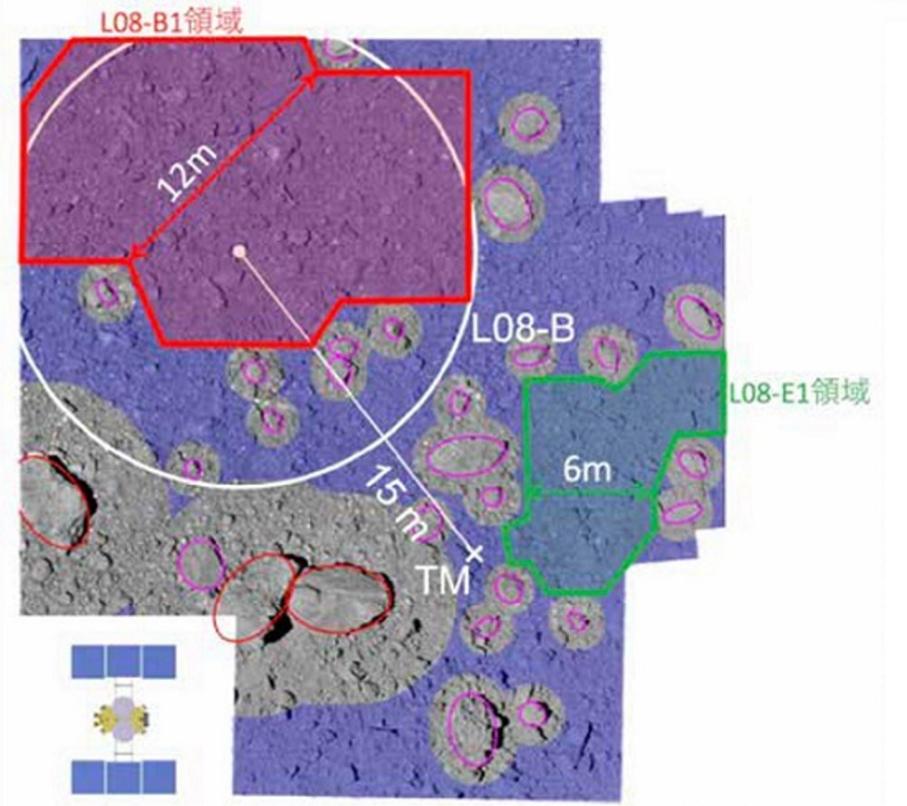

ところが、リュウグウに近寄って調べて行くうちに、その表面は全面にわたって大きな岩石がゴロゴロしており、安全な着陸場所を見つけるのが非常に難しいことが分かりました。「はやぶさ2」は、もともと100m四方くらいの平らな場所があれば、そこに無事に着陸する自信はあり、接近して撮った表面の(多少粗い)画像を基に、8月末に着地の候補点を決めました。しかし、その後の接近写真を見ても、9月末の小型ぴょんぴょんローバー「ミネルバ」や10月初めのヨーロッパの小型ローバー「MASCOT」が着陸して地上で撮影した詳細な写真を見ても、そんな100mもの平らな広場はどこにもなかったのです(図3)。そこでチームは相談の結果、昨年10月後半に予定していた第一回の着地→サンプル採取を一時延期して、慎重に検討することにしました。

【リハーサルの結果から着地点を絞り込んだ】

詳細な画像が得られるにつれて、100mという広さは望めないことが分かりましたが、それでも8月に設定した着地候補地域L-8が最もいい条件を持っているので、そのL-8の中でできるだけ平らなところを見つけて、昨年10月に行った降下リハーサルを行いました。そのリハーサルでは、「はやぶさ2」の着陸の精度を試す意味も兼ねて、着陸の目印であるターゲットマーカー(TM、図4)を投下しました。

この投下は、地上からの指令ではなく、「はやぶさ2」に組み込んだソフトウェアの判断で自律的に行われました。ところが、そのTMは目指した地点から南東に外れたところに落ちました。そこでチームは、そのTMの落下点の近くで最適の落下点を求めて、撮影画像を丁寧に調べて行ったのです。こうして、着地目標の候補が2ヵ所に絞られました──①TMの北西側にある幅約12mの地域、②落下TMの東側にある約幅6mの地域。①は広いのですがTMから遠く、②は狭いけれどTMに近い。「遠くても広い方か、狭くても近い方か」──この難しい選択を迫られることになったのです(図5)。

【着陸精度を向上させるたくましい努力】

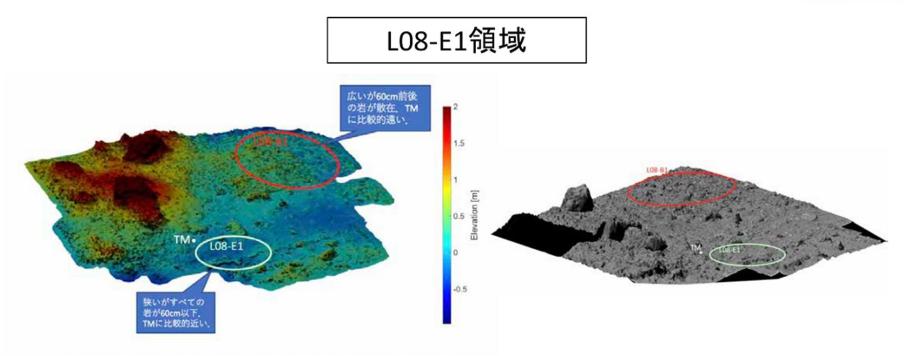

そしてこの難しい決定のために、さまざまな側面から検討が始まりました。プロジェクトチームがまずやったのは、はやぶさ2の撮影した画像をもとに、二つの地域の詳細な三次元地図を作製することでした。着陸精度について詳しく検証するには、岩一つ一つの高さだけではなく、形の情報も必要になります。ここでいろいろなことが判明しました。地図作りに当たった科学者たちのチームは、作成している地図が着陸用と分かっていたためか、自信が持てない岩は大きめにしていることが分かりました。彼らに、着陸の計画を立てるチームが「本当ですか。そこまで余裕を見なくてもいいのでは」などと疑問を投げかけては、両者が議論をするというプロセスを何度も繰り返した末に、現時点で実際のリュウグウの表面に最も近いと思われる三次元地図に仕上げていったのです。その結果、平らな領域をより正確に把握できるようになりました(図6)。

さらに、探査機をより精密に目的の場所へ誘導するため、姿勢を変えるガスジェットを始めとするハードウェア、そしてソフトウエアのチェック、……その他一つひとつの関係機器などの性能を極めて詳細に解析し、微調整を可能にしました。リュウグウから探査機が受ける重力も、小惑星の地点ごとに解析し直し、重力によって曲げられるわずかな探査機の軌道の変化も考慮できるようになりました。着陸できる領域が、いずれも極めて狭いため、探査機の重心についてもカメラの位置、サンプラーホーンの位置などに応じて計算しました。広い平らな場所があれば、全く気にもしなかったような細かい数字まで、一つ一つを詰めていき、チームの総力を挙げて息づまるような着陸精度向上の努力がなされたのです。

「着陸精度」というものを考えてみると、たとえば当初の「100m四方への着陸精度」というのは、プラスマイナス50mの誤差まで許容できるということです。しかし、幅12mだと誤差は6m、幅6mなら誤差は3mまでしか許容できません。それ以上ずれてしまうと岩にぶつかってしまうか、探査機が危険を察知して、「はやぶさ2」は着地の前に緊急上昇してしまうわけです。この場合はいずれもサンプル採取は不首尾に終わります。

【ついに着地点を決定──着陸誤差は3m!】

しかし上に書いた懸命の努力を重ねた結果、チームが見積もっている「はやぶさ2」の着陸精度は現在、「狭くてもTMに近い方」であればプラスマイナス2.7mまで確保できるそうです。6割程度の確率でプラスマイナス1mまで探査機を誘導できることも分かっています。一方、「TMから遠くても広い方」は「狭くてもTMに近い方」よりも表面の凹凸が多いうえ、プラスマイナス6mまでの着陸精度を出すことが難しかったため、結論として、「狭くてもTMに近い方」が選ばれることになったという次第です。ターゲットマーカーが近くにあるかどうかが、着陸精度には大いに影響するのですね。

従来許容された50メートルの誤差と3メートルの誤差の違いについて、「はやぶさ2」のプロジェクトマネジャー津田雄一さんは「以前は校庭のグラウンドのトラックの内側くらいの広さに降りれば良かったが、今回は4畳半の部屋に降りなければならなくなった。技術的なレベルの差は非常に大きい」と話しています。

一方、着陸する地域が非常に狭いため、探査機が想定と違う、もしくは危険と判断して緊急上昇する際の条件も厳しく設定したそうです。安全に着陸するため、着陸時に探査機の機体後方が表面に「尻もち」をつかないよう、着陸時の姿勢をやや前のめりにすることも決めました。津田さんは「着陸成功を目指すが、緊急上昇ができれば再度挑戦することもできるので、『何か問題があったらすぐに帰ってきなさい』と教え込んでいる」と説明しています。

【着陸オペレーションのスケジュール】

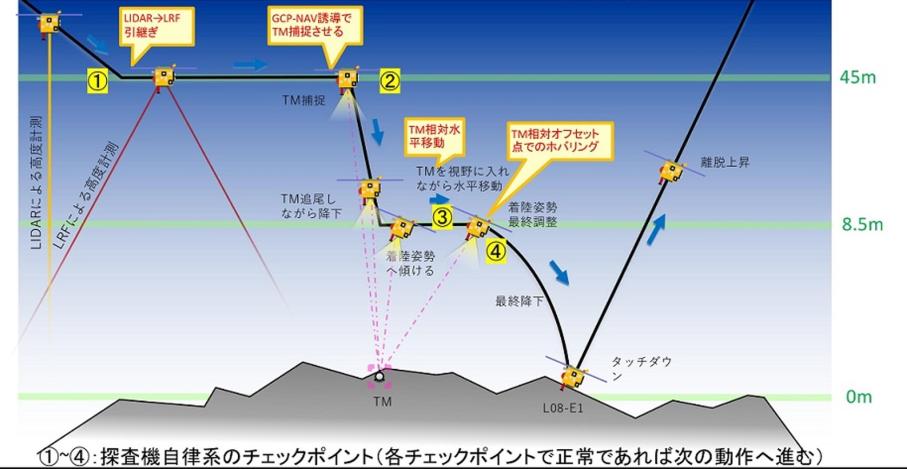

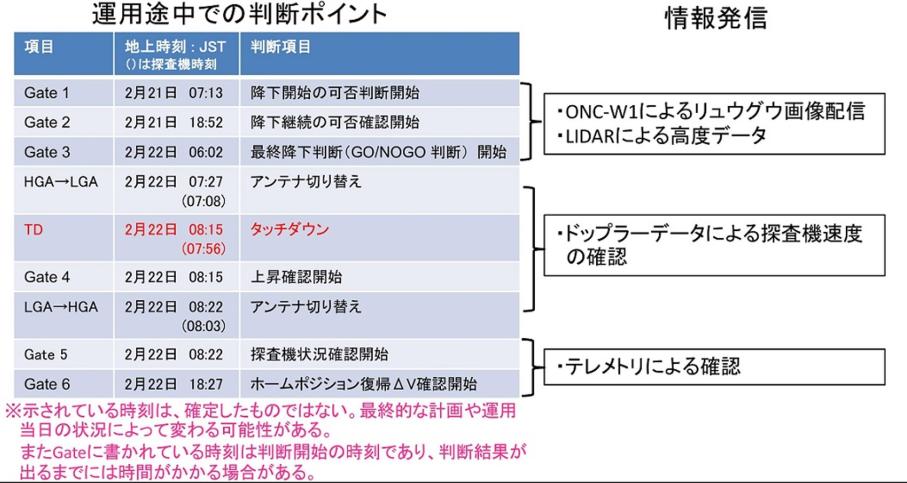

さて、それではその最初のクライマックス・オペレーションのスケジュールを紹介しておきましょう(図7,8)。2月21日午前8時ごろ、「はやぶさ2」は高度約20kmから降下を開始し、高度5kmまでは秒速40cm、それ以降は秒速10cmでリュウグウへ近付いていきます。22日午前6時ごろ、着陸するかどうかの最終判断が行われ、着陸を目指すと判断されれば最後の「GO」の指令が「はやぶさ2」へ送られます。

「はやぶさ2」は高度45mまで降下すると、いったんその高度にとどまり、既に投下されているターゲットマーカーを探します。ターゲットマーカーを見つけられれば、さらに高度8.5mまで降下します。そこで、「はやぶさ2」の下面が着陸地点の小惑星表面の傾斜と平行になるように姿勢を変え、ターゲットマーカーをカメラでとらえながら、着陸地点の真上付近から5mほどのところまで水平移動します。そこで姿勢が安定していることが確認されれば、ほぼ下方向へエンジンを噴き、あとは自由落下で着陸するというプロセス。このシーケンスの中の重要な決断のポイントを表にしておきましょう(図9)。

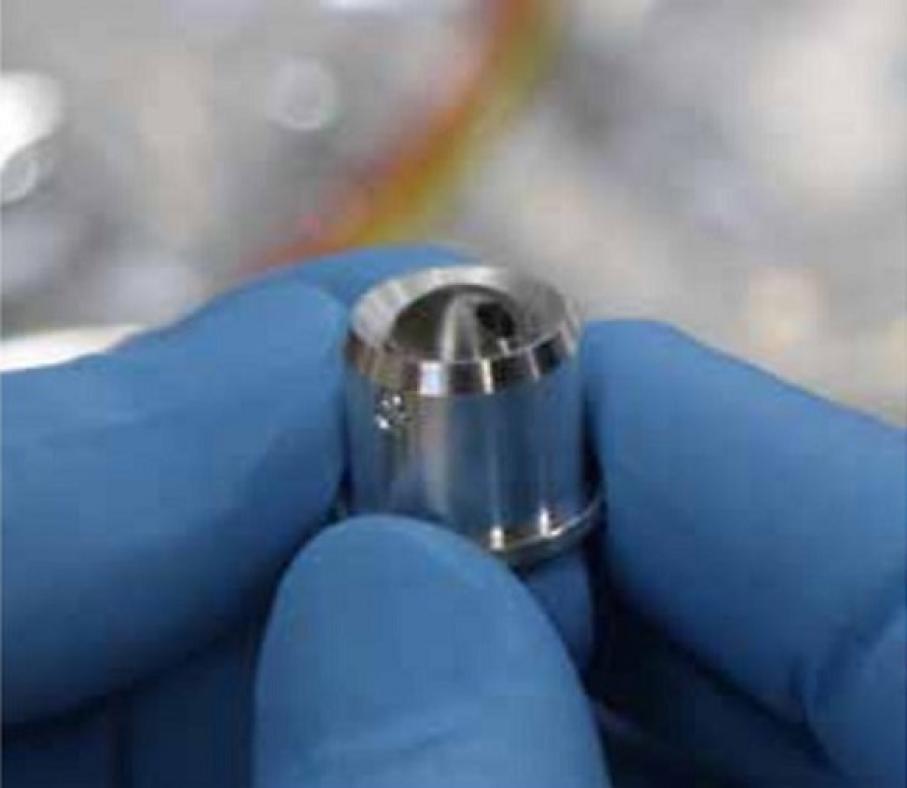

サンプラーホーンが小惑星表面に触れると、重さ5グラムの弾丸(図10)を発射し、小惑星表面の石を砕きます。勢いで跳ね上がった石の粒はそのままサンプラーホーンの中を上昇し、「はやぶさ2」の収納容器に運ばれます。「はやぶさ2」がリュウグウに着陸している時間は数秒程度と一瞬で、弾丸の発射後は速やかに上昇します。ここまでの一連の流れが順調に進めば、リュウグウの物質の採取が成功したことになります。

【筆者の感想】

着いてみるまで表面の状況などがよく分からない小惑星探査で、よりによってこんなに難しいリュウグウを選んでしまったことは、「ツイていない」感じはします。しかし一方で、初代「はやぶさ」と違い、「はやぶさ2」は着いてから出発までの時間が十分あります。その時間をたくさん取れる「はやぶさ2」の時に、着陸の困難な小惑星がターゲットになったことは、見方によっては「ツイてる」という感じもします。

着陸が困難なために、さまざまな観点から検討を重ね、その議論の過程で、初代「はやぶさ」とはまた違った観点から着陸のための技術を磨き上げることができるからです。着陸を成功させるカギは、データと論理に基づいてきちんとした計画を作って、順序よくオペレーションを遂行することにあります。その点、「はやぶさ2」のチームは、これまでの取り組みの中で、歴史に残る努力を積み重ねてきていると思います。

この珠玉のような経験は、つづいて行われる2回目のタッチダウン・サンプル採取、そしてインパクターを使う3回目のオペレーションにも確実に活きるし、将来のSLIM(月への軟着陸計画)やその後の惑星探査に、全面的に受け継がれていくでしょう。

過去の日本の宇宙活動を振り返って、多数のクライマックス・シーンを、私はいま思い浮かべています。もうじき始まる「はやぶさ2」の降下→着地→サンプル採取→舞い上がりが、みなさんの熱い注目と応援を受けながらも、冷静沈着に、しかし劇的に遂行されることを期待しています。

[図クレジット]図1~10 JAXA