【「はやぶさ2」快挙達成】──サンプルは採取された

1 降下開始から自律制御開始まで 宇宙航空研究開発機構(JAXA)はさる2月21日、探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウへの着陸に向け、同日午後1時15分、高度20kmからの降下を始めたと発表しました。何らかの行き違いがあって、「はやぶさ2」が本来と異なる位置情報を送ってきたため、計画より約5時間遅れでの降下開始となりました。しかし、原因は明確になり、機体の状態に問題はないと分かりました。いよいよ満を持した第一回目のサンプル採取への出発です。

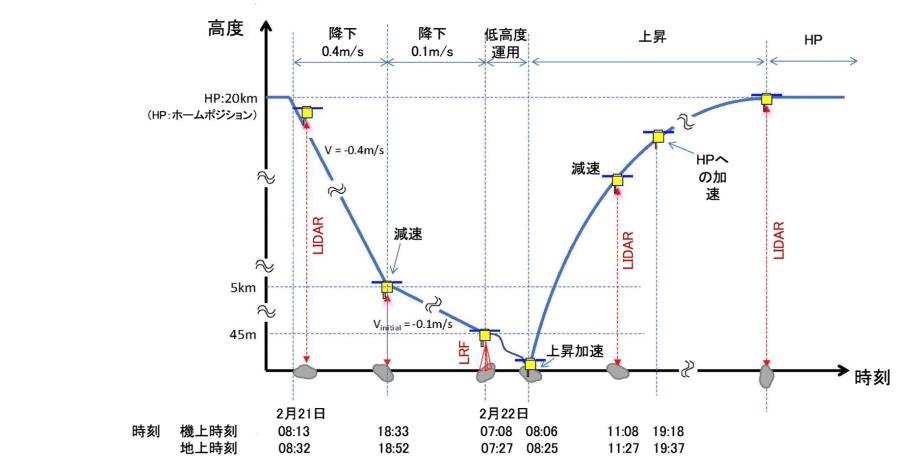

管制室には、ピーンと張りつめた空気が満ちています。「はやぶさ2」が秒速40cmで降り始めました。図1にチームがあらかじめ決めていた降下スケジュールを示してあります。レーザー高度計(LIDAR)を駆使しながら慎重に降りていく「はやぶさ2」。全世界の注目がネットに集まっています。一時は炎上して見られなくなったほど。

やがて高度500mに達しました。「はやぶさ2」は地球からの指令を離れ、自律制御のシーケンスに入りました。これ以降の「はやぶさ2」は、基本的に鉄腕アトムのごとく振舞うのです。

スケジュールよりもスタートが遅れたにも拘らず、22日午前6時すぎには高度50m付近まで達しました。遅れは完全に取り返しています。地上局における最後の「Go/NoGo」の判断をする時間です。「はやぶさ2」の降下を止める理由は全く見つかっていません。6時14分、「Go」をかけました。このまま着陸を実施することに決め、指令を発しました。完全に地上局の介入を離れます。

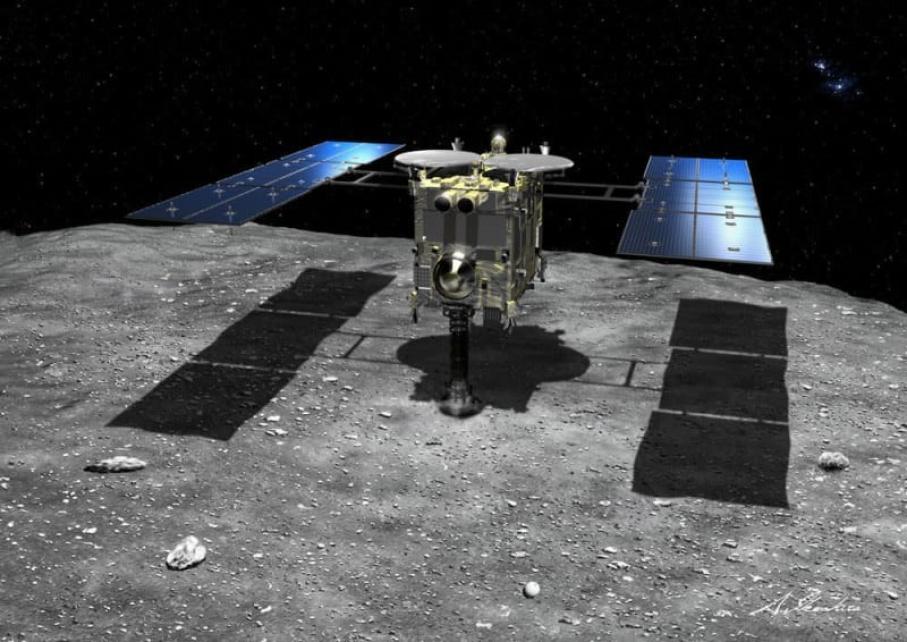

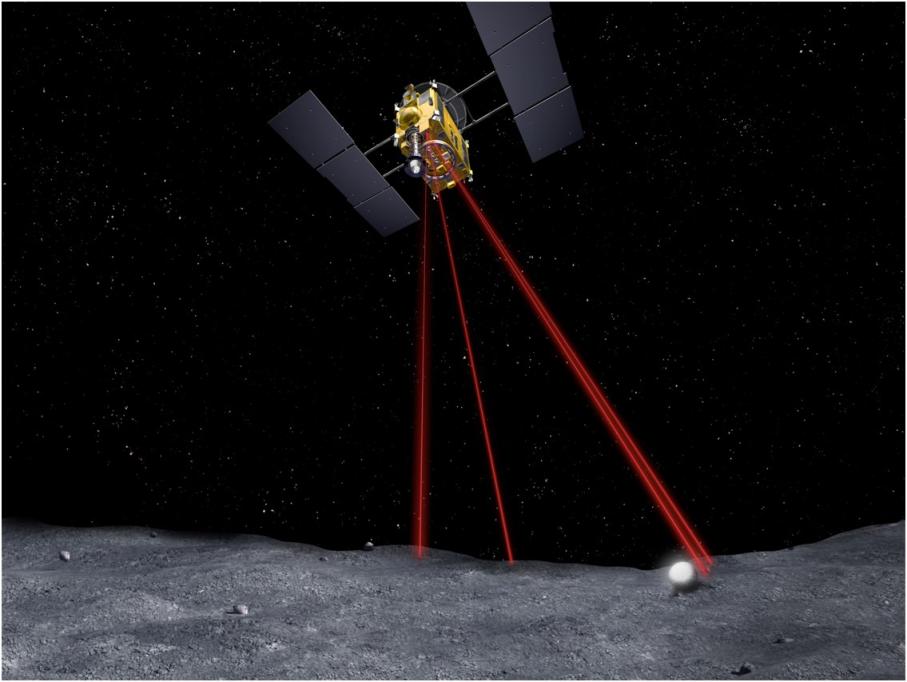

リュウグウ表面までの距離の測定は、「はやぶさ2」下面のLRF(近距離高度計)から発射されるレーザーの4本の矢が受け持ち、表面の傾斜まで測定しながらそろそろと降りて行きます(図2)。がんばれよ、「はやぶさ2」。

図2 高度が低くなると、LRF(近距離高度計)からレーザーを4本発射して、地面の傾きを測定する。そして8.5mくらいまで降りたところで「はやぶさ2」の下面を地面に平行になるよう制御し、しずしずと着地する。

図2 高度が低くなると、LRF(近距離高度計)からレーザーを4本発射して、地面の傾きを測定する。そして8.5mくらいまで降りたところで「はやぶさ2」の下面を地面に平行になるよう制御し、しずしずと着地する。

午前7時半、「はやぶさ2」が、リュウグウ表面に昨年10月に投下した目印のボール(ターゲットマーカー)をとらえたことが判明しました。高度は45mまで下がったと見られます。「はやぶさ2」の下面をリュウグウの表面の傾きと同じ(平行)にしながらゆっくりと降下していきました。管制室では、全員がモニターから現在の高度だけを読み上げる若い技術者の声にじっと耳を傾けています。

「5m,…4m,…3m,……」いいぞ、いいぞ。

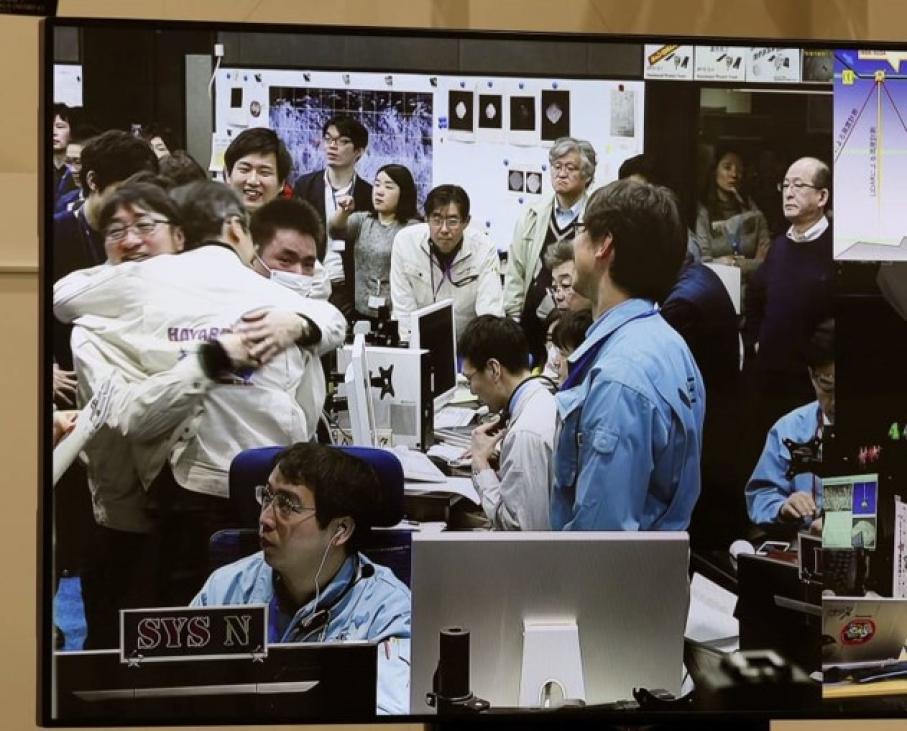

そして7時48分、相模原市の管制室のモニターに、探査機「はやぶさ2」から、小惑星「リュウグウ」に着陸した後に離陸したことを示すデータが送られてきました。管制室のメンバーに拍手と笑顔が広がりました。抱き合う人々(図3)。着陸では、探査機の下の長さおよそ1mのサンプラーホーン(岩石採取装置)の先端を地表につけて弾丸を発射し、砕けて舞い上がった岩石を採取することになっています(図4)。

その弾丸オペレーションの結果やいかに? 固唾を呑むチームの面々。来ました。コンピューターが弾丸発射の命令を下したことを示す緑色のランプ、点灯! そして、弾丸の発射装置付近の温度が、ちょうど着陸した時間に約10度上昇しており、弾丸を発射する火工品が発火したと考えられるという確かな根拠もつかみました。躍り上がる管制室の面々。チームは、試料を採取するための弾丸を発射したことを確認したと発表しました。

初号機は弾丸が発射できなくて、着地の衝撃で舞い上がった微粒子だけを採取したのです。でも今回はおそらく肉眼で確認できるほど大きな欠片(かけら)が採取できていると期待できそうです。雪辱はなったと思います。素晴らしいことです。

そして22日の昼頃までに、サンプルが入ったはずのカプセルのふたを閉める作業を終わらせました。

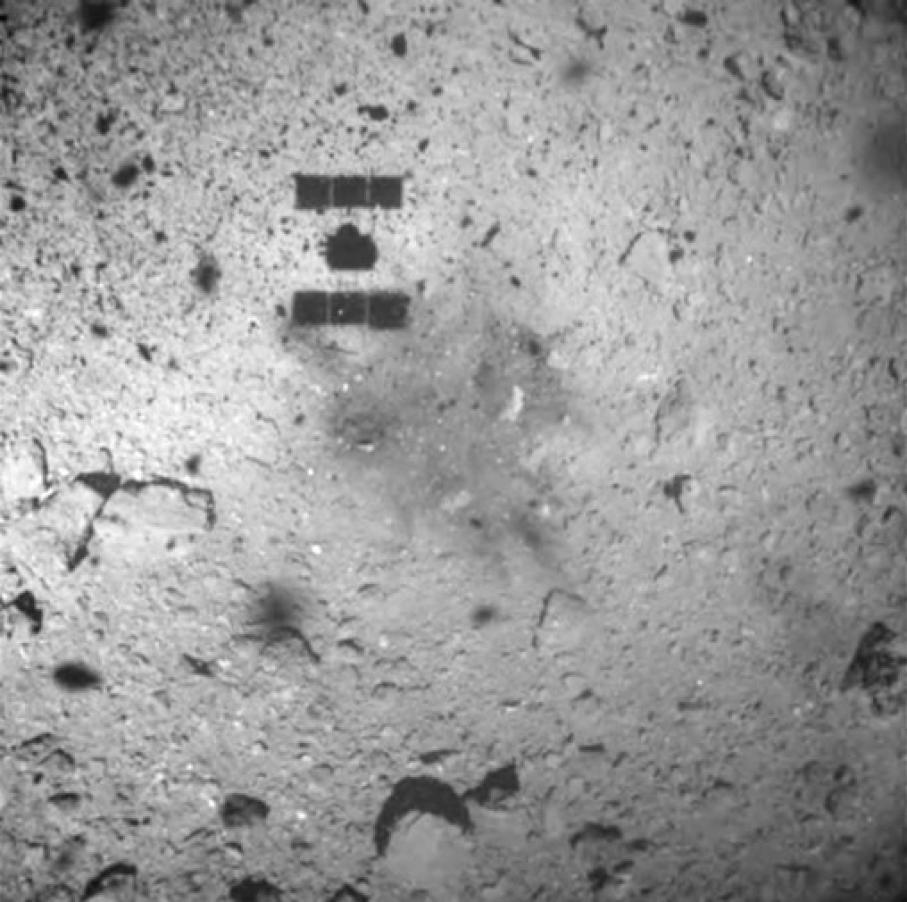

今回の着陸では、離陸直後の画像撮影にも成功しました。上昇した際にエンジン噴射でできたとみられる黒い跡や舞い散った砂のような靄(もや)が映っており(図5)、探査機に内蔵した容器の中に無事、試料が入った可能性が高いと考えられます。

2005年に小惑星イトカワに着陸した初号機に続く世界史上2機目の小天体からのサンプル回収。快挙です。

想えば昨年6月、リュウグウの近くに到着したころ、100m四方くらいの広さがあれば十分に着陸可能と考えていたチームは、その後表面の様子が詳しく分かるにつれ、あまりに大きな岩がゴロゴロしているところばかりなので、頭を抱えてしまいました。そして一層念入りに表面を調べて有力候補地を絞っていき、その周辺の詳細な三次元地図を作成する一方で、降下リハーサルと機器のチェックを厳密に行い、「はやぶさ2」自体の着陸精度を候補地が要求する厳しさに達するよう、懸命の議論と努力を重ねていきました。

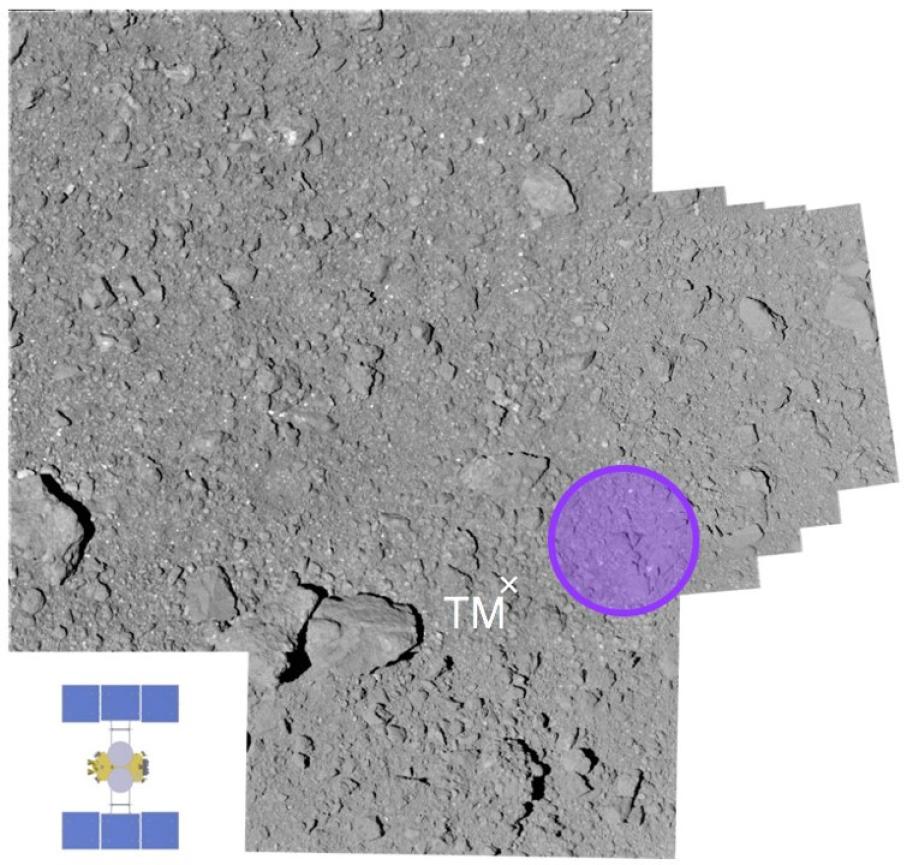

その結果、着陸候補地の幅はたった6m(図6)。ということは着陸精度としては3mが求められます。そして「はやぶさ2」チームが奮闘の末に獲得した「自信の持てる」着陸精度は2.7m。すべてが順調なら、1mの精度まで行けるかもしれないというところまで漕ぎつけたのです。

そしてこのたびの快挙。チームが一丸となって達成した素晴らしい着陸オペレーションでした。着陸は今回も含めて7月末までに計3回の予定で、2回目以降は、地表に金属片を撃ち込んで人工クレーターを作り、小惑星内部の試料回収も試みます。そのことはまた詳報します。地球への帰還は東京オリンピック・パラリンピックが終了した後の2020年末の予定です。

チームのメンバーは、「はやぶさ2」のことを、親しみを込めて「はやツー君」と呼んでいます。本当に「はやツー君」は頑張りましたね。2月22日11時から行われた記者会見で、「はやぶさ2」の津田雄一プロジェクトマネージャー(図7)は、「本日、人類の手が新しい小さな星に届きました」と述べた後、「思いどおりの着陸ができました。もともと10月に着地を予定していましたが、その後、着陸を延期することになり、ご心配をおかけしましたが、この4ヵ月間、計画を万全にして着陸しました。結果としてベストの状態で思いどおりの着陸ができたと思います。」と話しました。そして最後に「初号機の借りは返した」と。

[図クレジット]図1~7 JAXA