【「はやぶさ2」、ついにリュウグウのサンプルをゲット!】

さる2月22日、「はやぶさ2」は、小惑星リュウグウからのサンプル採取に挑み、見事なオペレーションで完璧な着陸を成し遂げました。そして初代「はやぶさ」に次ぐ、世界で2番目の小惑星着陸・離陸を達成した探査機となりました。

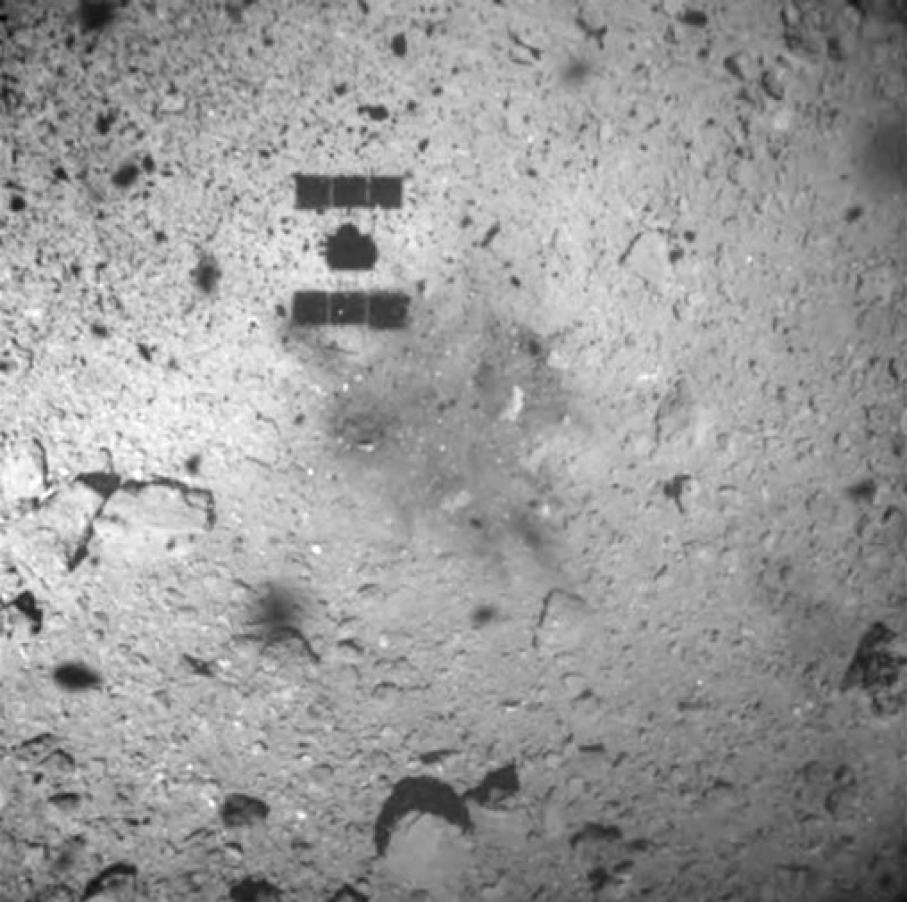

2月22日は、午前7時29分10秒(日本時間)、小惑星リュウグウの表面に「はやぶさ2」のサンプラーホーンの先端が触れ、計画通りに弾丸を発射し、リュウグウの物質を採取することに成功したとみられています。上昇を開始した際のエンジン噴射でできたとみられる黒い靄(もや)が映っている様子は、「この宇宙の片隅に(11)」で紹介しました、「はやぶさ2」に搭載した広角航法カメラによる画像にも、弾丸発射およびガスジェット噴射で舞い上がったと見られる岩石などの黒い物質が確認できます(図1)。そして探査機に内蔵した容器の中に無事、弾丸で砕かれたリュウグウの地表から舞い上がった試料が入った可能性が高いと思われます。

プロジェクトマネジャーの津田雄一さんは、22日の記者会見で、それを成し遂げた力の大切な原動力として「チーム力」を挙げ、「この成功によって、私たち人類のもつ可能性を強く感じたり、人類はもっとできるのではないかという希望につながったりしてほしい」と話しています。

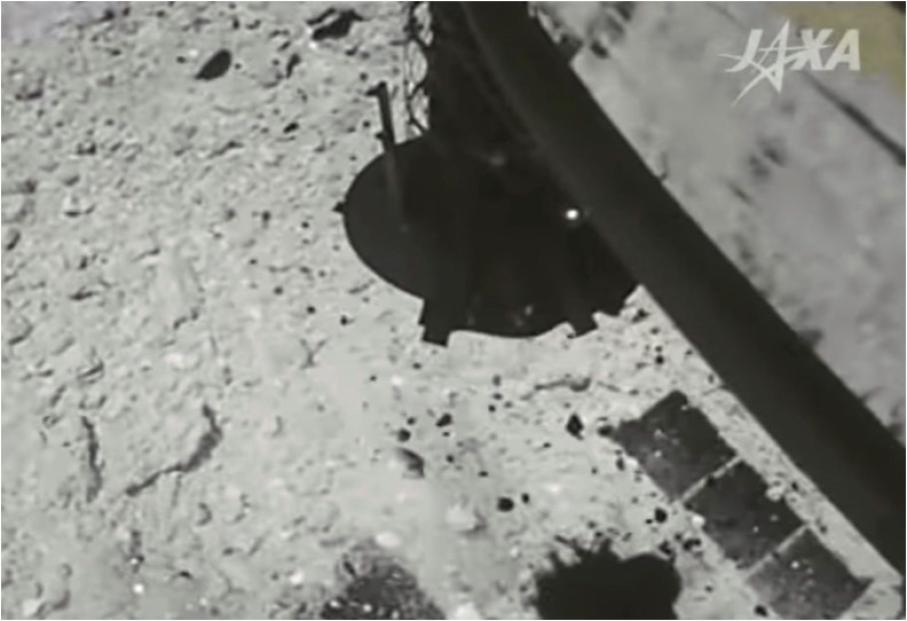

3月5日に開かれた記者会見では、この歴史的瞬間を「はやぶさ2」の下面に取り付けた小型モニターカメラ「CAM-H」(図2)がとらえた動画が公開されました。これは「はやぶさ2」を応援する大勢の人々がチームに寄せた寄付金約1200万円によって製作されたものです。CAM-Hは、サンプルを採取する装置「サンプラーホーン」の先端部分を連続撮影しました。撮影が開始されたのは、「はやぶさ2」が最終段階の降下を始める高度8.5 mあたり。そして着陸を経て上昇開始後まで、計5分40秒間のサンプラーホーン周りの様子が、鮮明に映し出されました。

それを追うと、まず画面の左下に着陸の目印である「ターゲットマーカー」が映り、リュウグウ表面の「はやぶさ2」の影が大きくなっていって、サンプラーホーンの先端が接地する瞬間をはっきりととらえています。サンプラーホーンは、プロジェクトチームが「三途の石」と呼んで警戒していた近くの大きめの石のすぐそばを巧みに避けて、そのすぐ脇に着地したことがよく分かります。その後、リュウグウ表面からサンプラーホーンの先端が離れると、突然煙のような細かい粒子が広がっています。着地と同時に「はやぶさ2」が放った弾丸が表面を直撃した結果と思われます。

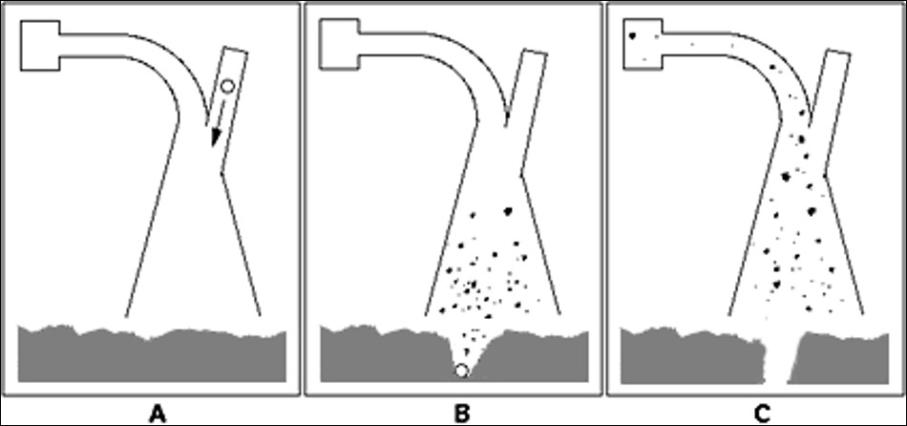

つづいて「はやぶさ2」がガスジェットを噴射して上昇を開始すると、まるで紙吹雪のように無数の砂や岩の破片が舞いあがるシーンが映っています(図3)。その中には、おそらく長さ1 m以上もあるような岩が、勢いよく飛び出しています。想像図で描かれているような、サンプラーホーンの内部だけで弾丸が砕いた表面からサンプルが上がっていくような静かなイメージ(図4)をはるかに超える、荒々しい着地の様子が展開しています。迫力満点のその映像に、つめかけた記者の人たちからどよめきが起きました。この動画は、たとえば以下のYouTubeで見ることができます。ぜひ一度は覗いてみてね。

前から紹介しているように、当初は直径100mくらいの平坦なターゲットのどこかに降りればいいと思っていたのが、行って見ると、リュウグウの表面はでこぼこだらけ。それだけでなく、ゴロゴロしている岩の大きさがよりによって60~70cmくらいのものが多いという最悪の状況だということが分かりました。「はやぶさ2」のサンプラーホーンの長さが1mなので、これくらいの岩はいちばん微妙な大きさなのです。数年前に横浜の科学館で講演をしてくれたこともある「はやぶさ2」のプロジェクトエンジニア、佐伯孝尚さんは、「“はやぶさ2”がやってくるというので、神様が意地悪をしてわざとそれぐらいの岩を並べておいたんじゃないかと思われるほど」と嘆いています。そして「こんなことなら、なりふり構わず、ブルドーザーを持って行けばよかった」と冗談を飛ばしました。

【周到に準備された成功】

実は「はやぶさ2」は、計画の初期段階から、探査機の設計・運用を担当する工学系の人たちと、リュウグウの観測を担当する理学系の人々がタッグを組んで、綿密な議論を何度も積み重ねてきました。

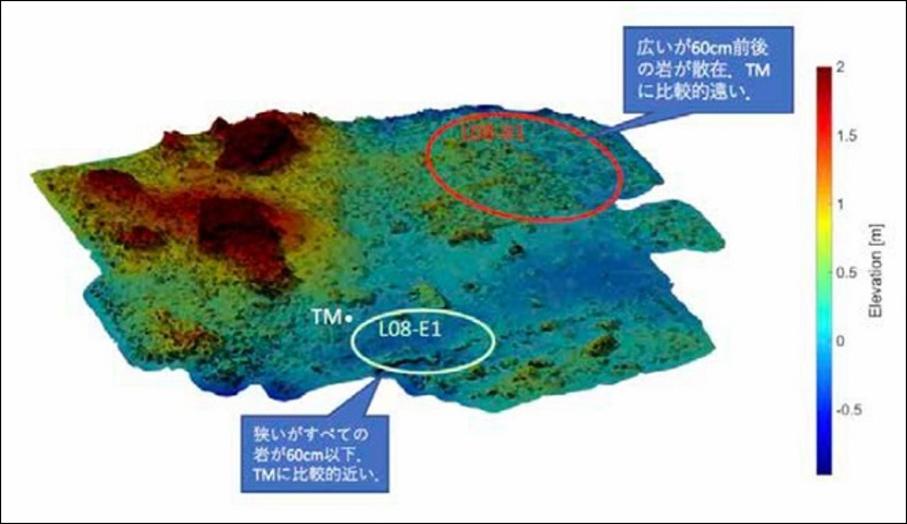

理学系は、上空から撮影した画像を基にして、着陸地点付近の岩の影と太陽の角度などから一つ一つの岩の大きさを丁寧にセンチメートル単位で計算し、その3D(三次元)模型を作り上げました(図5)。リュウグウの重力分布も非常に詳しく算出しました。

工学系は、「しつこいくらい訓練をやって、しつこいほど観測して、しつこいほど議論して、しつこいほど準備」(佐伯プロジェクトエンジニア)して、姿勢制御の際に噴射する12基のガスジェットの一つ一つについて、その個性などを徹底的に洗いなおして、探査機の位置誤差を25cm、速度誤差を秒速8mmまで追い込むような運用手順を確立したのです。

津田プロマネの言うこうした「チーム力」は、課題となってのしかかった「着地精度3 m」という目標達成に対し、チーム全体が非常に確かな自信をもって挑めるまでの力を作り上げたのです。

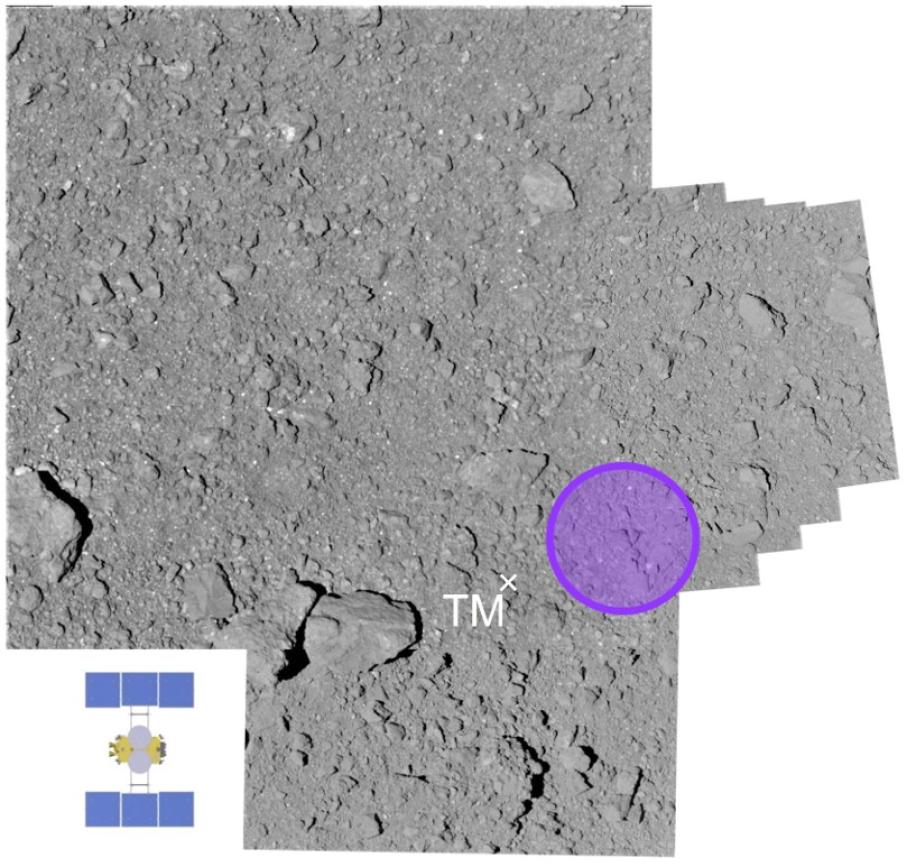

そしていよいよ実際の着地オペレーションを迎え、みんなで確認し合った運用のスケジュールは、すべての項目を、あらかじめ想定した最速のパターンで遂行していき、「はやぶさ2」はそれにしたがって忠実に行動してくれました。何しろ、公表されていた時刻よりも30分以上も早く着陸したんですものね。着陸した地点が、あの半径3mの円(図6)の中心からわずか1 mだけずれた場所だったことも分かりました。

地球から5億4000万kmの彼方で、着地精度が1m!非常に誇り高い達成だと思います。到着した昨年から、しっかりと時間をかけて、みんなで成し遂げた偉大な成果でした。世界の惑星探査に貴重な1ページを開いた今回の着地の経験は、今後の日本の探査技術に大切な蓄積として生かされていくでしょう。

[図クレジット]図1~6 JAXA