「はやぶさ2」に関連して、嬉しいニュースがいくつか舞い込んできました。

【小惑星「リュウグウ」に水の存在を確認】

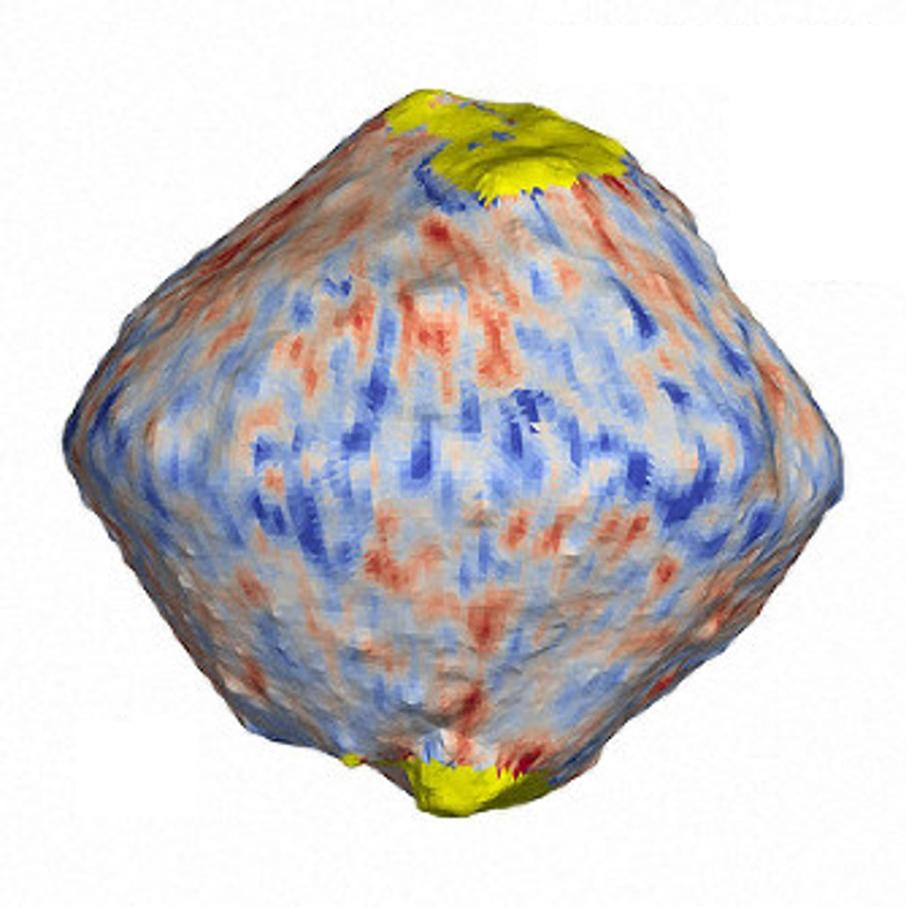

「はやぶさ2」が探査を続けている小惑星リュウグウについて、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と東京大学、名古屋大学、会津大学などで作る研究チームは、これまでの赤外線観測の結果、岩石に取り込まれた形で水が存在することを確認したと発表しました。岩石の中に水の成分が存在する時に特徴的に現れる反応が出たということです(図1)。

しかし、「リュウグウ」の表面に私たちがふだん目にする液体や氷が存在している訳ではありません。岩石に取り込まれる形で存在しているということで、こうした岩石は「含水鉱物」と呼ばれています。

水の分子はH2O、つまり水素原子2つと酸素原子1つからできていますが、リュウグウでは、化学変化で組成がかわり、水素原子が1つとれた形、つまりOHの形で岩石の中に取り込まれていると考えられているんですね。

「はやぶさ2」は先月、小惑星に着陸し、岩石の採取に成功しました。そのサンプルを地球に持ち帰って分析することで、生命に必要な水や有機物がどこからもたらされたか解明する手がかりになります。

今回、研究チームは、去年6月の小惑星到着後、およそ2か月にわたり、小惑星リュウグウから届く赤外線によって、90%以上の地表の岩石の組成を調べてきました。

また、これまでの調査では、「リュウグウ」の岩石には炭素を成分とした有機物も含まれるとみられています。有機物は、単純な構造をしたものから私たちの体をつくっているたんぱく質など複雑に結合したものもあります。

小惑星で水や有機物を探す目的は、生命誕生の仮説の1つに小惑星などの天体が地球にぶつかり、水や有機物が地球にもたらされたというものがあり、それを調べるには、小惑星が含んでいる成分を詳しく調べる必要があるのです。

【リュウグウの岩は見かけ倒しの張りぼて?】

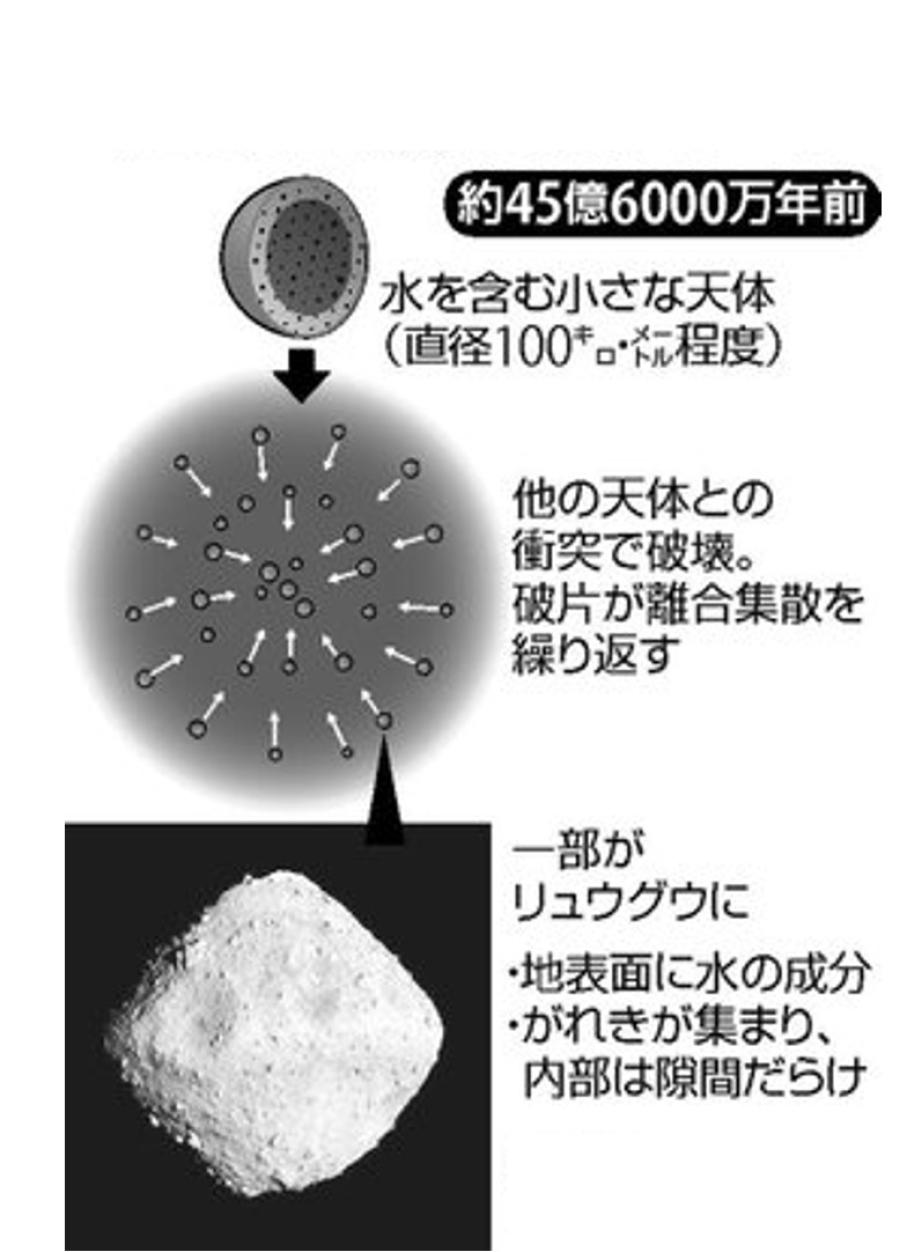

「はやぶさ2」のチームは、これまでの観測で、リュウグウの密度が水レベルに小さく1立方センチ当たり1.2グラムしかないと結論づけています。岩でここまで密度が小さいということは、隙間だらけの天体ということですね。想像をたくましくすれば、形成のプロセスは図2のようなものです。だから非常にもろい岩石である可能性が高いです。岩が多いと、表面も硬くて、サンプル採取の際に砕けにくく採取が難しいかもしれないと思っていましたが、実際はそうではないかもしれません。実は見かけ倒しの張りぼてで、さる2月22日の第一回目の弾丸発射で、案外たくさんの試料が舞い上がったかも。楽しみです。

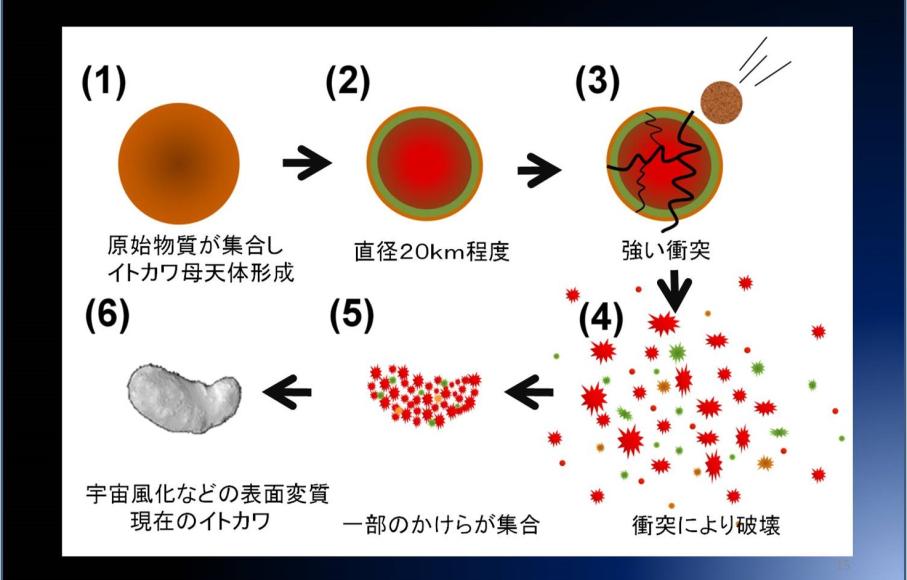

初代「はやぶさ」が訪れた小惑星イトカワも密度が小さく、母天体が壊れた破片が集まった「ラブルパイル天体」というタイプと分かっています(図3)。リュウグウも同「ラブルパイル天体」の仲間なのではないでしょうか。

プロジェクトチームは、1回目の着陸地点を「たまてばこ(玉手箱)」と命名しました。「お宝」が採れた場所だし、着地時に無数の岩の破片が舞った様子から、浦島太郎の昔話で開けた玉手箱から煙が上がったことを思い出したんでしょうね。

【「はやぶさ2」のノウハウ学ぶ──NASAの 探査機着陸に】

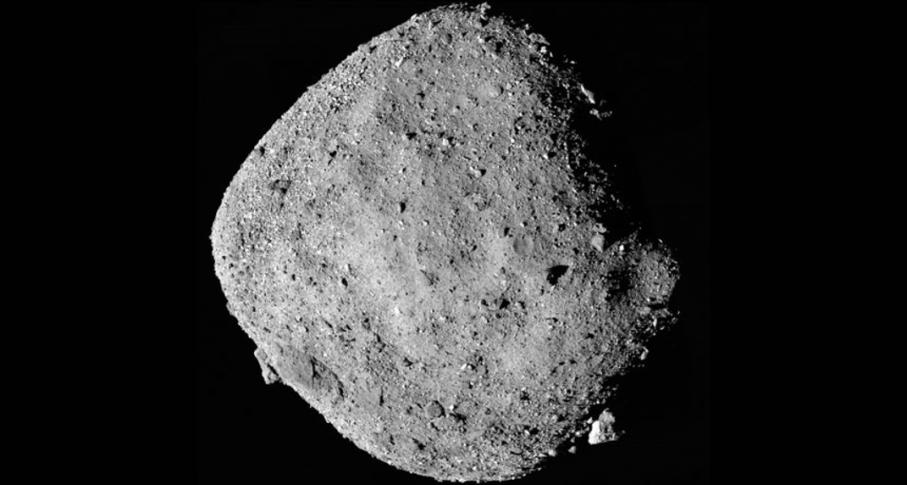

前にもお知らせしたように、NASA(アメリカ航空宇宙局)の探査機「オシリス・レックス」も小惑星ベンヌに到着し、現在サンプル採取の準備をしていますが、ベンヌの表面が予想以上に岩に覆われていることが分かり、大変困っています(図4)。

去年12月に地球から1億2000万キロ余り離れた小惑星「ベンヌ」の上空に到達したあと、上空1000メートル余りにまで近づき、3か月間観測を続けてきました。当初着陸場所の候補としては、「半径25メートルの岩に覆われていない場所」と考えていたそうですが、そんな場所は近寄ってみると一つもなかったのです。

NASAは、このたび見事なオペレーションでサンプル採取に成功した「はやぶさ2」に喝采を送ってきました。そして、どうやればあんなに素晴らしい着地・採取ができるのか、その経験を学びたいと言ってきています。すでに小惑星への着陸に成功している日本の「はやぶさ2」のプロジェクトチームに着陸のノウハウを詳しく聞いたうえで、来年7月の着陸を目指そうとしているのです。4月に相模原の「はやぶさ2」を訪ねるそうですよ。

このほかNASAは、ベンヌの表面から最大で数十センチの粒子のかたまりが噴き出しているのを観測したと発表しました。ベンヌには水の成分が存在することが分かっていて、NASAは今後、噴き出した物質の中身などを調べることにしています。

【次は4月5日の人工クレーターづくり】

そして「はやぶさ2」チームは、2月22日のようなサンプル採取を、もう一回やると言っていたのですが、それは中止して、4月5日に、インパクターという衝突装置の投下・爆発で、人工クレーターをつくることに挑戦すると発表しました。これは、約5キログラムもの火薬をリュウグウ上空で爆発させるため、非常に危険度の高い運用です。

計画によると、「はやぶさ2」、はリュウグウの高度約500メートルで円すい形の衝突装置を分離し、爆発の際に破片が自分にぶつからないように、「はやぶさ2」本体は小惑星の陰へ避難移動します。その際、衝突装置の様子を観測するカメラ「DCAM3」を分離しておきます。

「はやぶさ2」が安全な場所へ移動すると、衝突装置の爆薬に点火。その爆発に伴って、装置底面の銅板が球状に変形して秒速2キロでリュウグウ表面に撃ち込まれます。うまく表面に当たれば、人工クレーターが作られます。DCAM3はリュウグウ上空から、一連の様子を毎秒1枚ずつ自動で撮影します。

これだけ複雑な運用のため、リュウグウの地形を考えても、準備に相当な時間が必要になりますから、残されたリュウグウでの滞在時間から計算して、当初、2度目の着陸後に予定していた衝突装置の運用を繰り上げて、インパクターのオペレーションに努力を集中することに決めたのです。だから、「はやぶさ2」のリュウグウ着陸は2回だけとなります。

「はやぶさ2」の挑戦は、これからも続きます。次回は、人工クレーター形成にまつわる準備の模様と当日のプロセスを説明しましょう。

[図クレジット]図1 JAXA 図2 JAXA/東京大学 図3 東北大学・中村智樹教授提供 図4 会津大学