「はやぶさ2」が、来る4月5日、二度目のクライマックスのオペレーションに挑みます。小惑星リュウグウに衝突装置を投下して人工クレーターを作る実験をするのです。その日を楽しみにしながら、今回はそのオペレーションをあらためてまとめておきましょう。

【クレーターを作る場所】

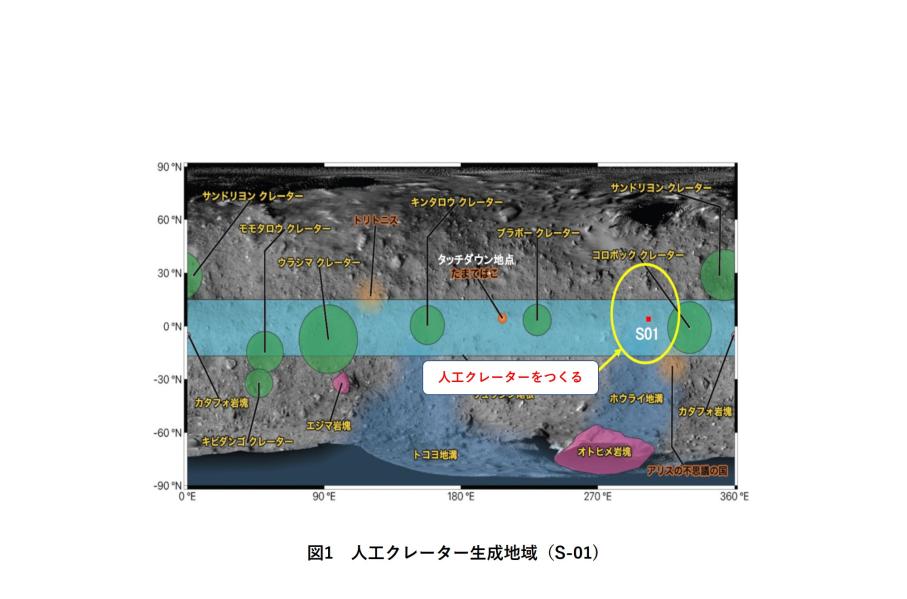

「はやぶさ2」が小惑星リュウグウに人工クレーターを作る領域は、2月22日に行われた第1回タッチダウンの着陸地点から東に経度で約90度離れた、北緯6度・経度303度を中心とする半径約200mの地域に決まりました(図1)。衝突装置によってできたクレーターを見つけやすいことや、着陸可能な平らな領域(「S01」と命名)があることなどを条件として、この場所が選ばれたそうです。図1の「たまてばこ」というのは、2月に行われた第1回タッチダウンでの着陸地点に付けられたニックネームですね。

【人工クレーターをつくる方法】

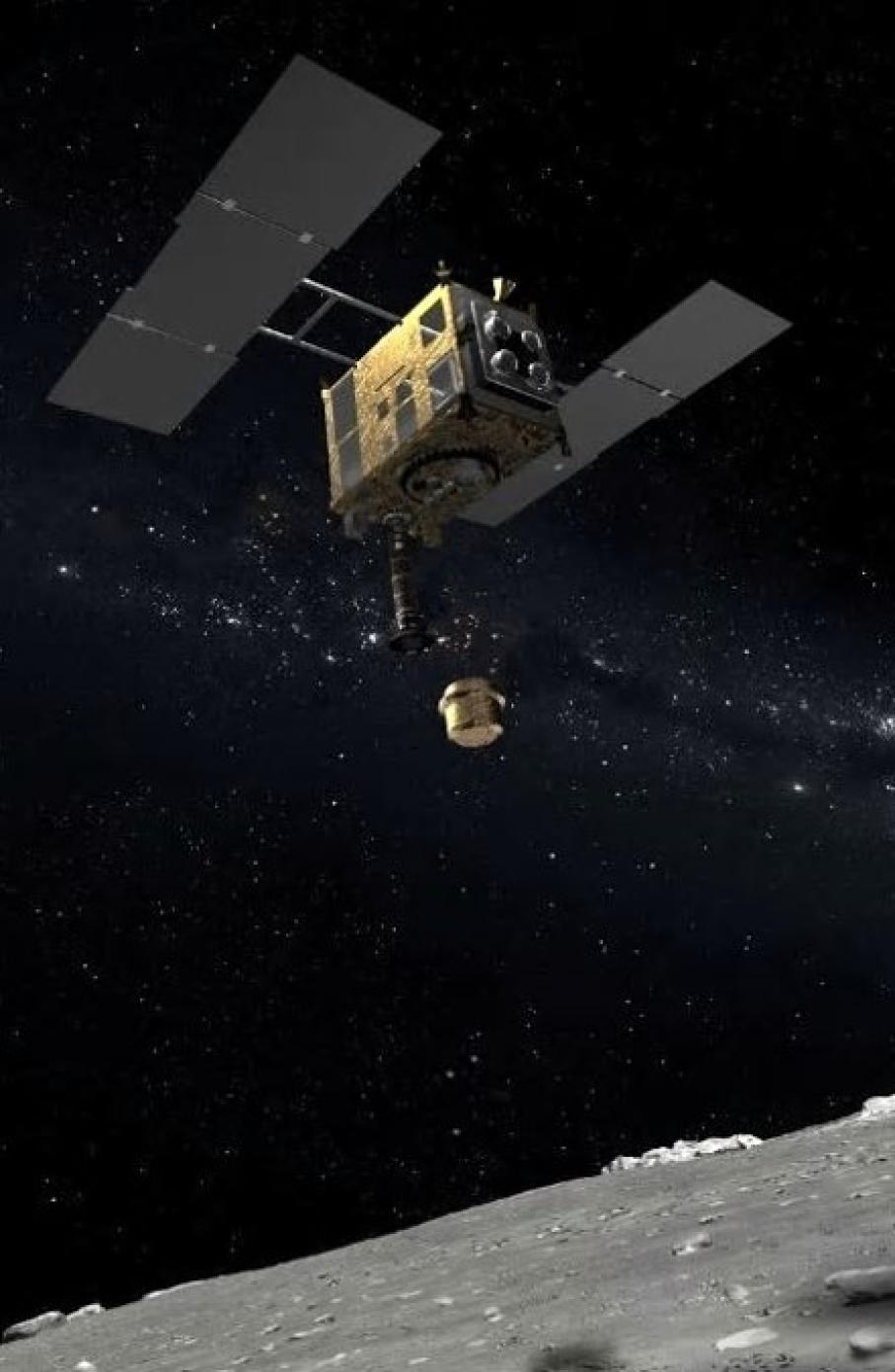

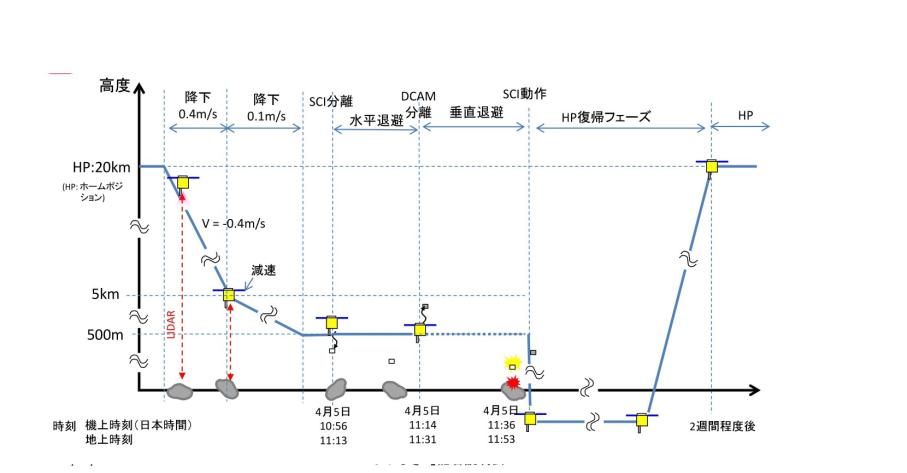

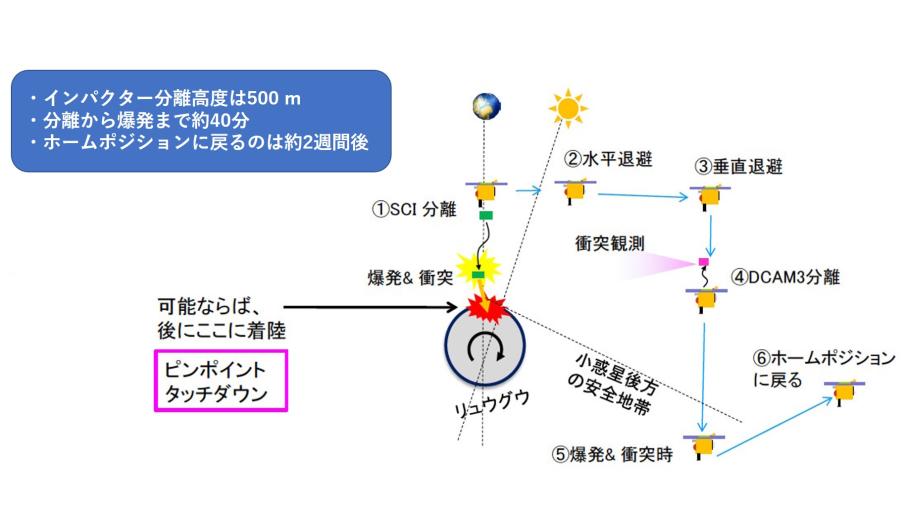

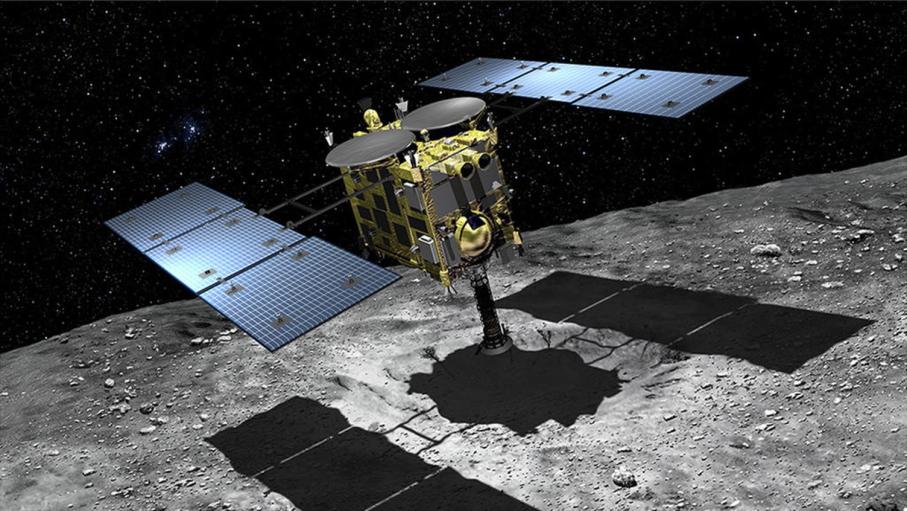

4月5日に行われるクレーター形成実験(衝突装置運用)では、「はやぶさ2」は高度500mまで降下し、そこで「SCI」(インパクター)と呼ばれる衝突装置(図2)を分離します。SCIは図1の目標地域に向かって自由落下し、途中で内蔵されている爆薬がタイマーで爆発します(図3)。これにより、SCIから銅製の衝突体が高速で撃ち出され、リュウグウ表面に衝突します。その衝撃でクレーターができるのです。チームの推定では、直径数m〜10m程度のクレーターができると期待されています。

【衝突装置の爆発】

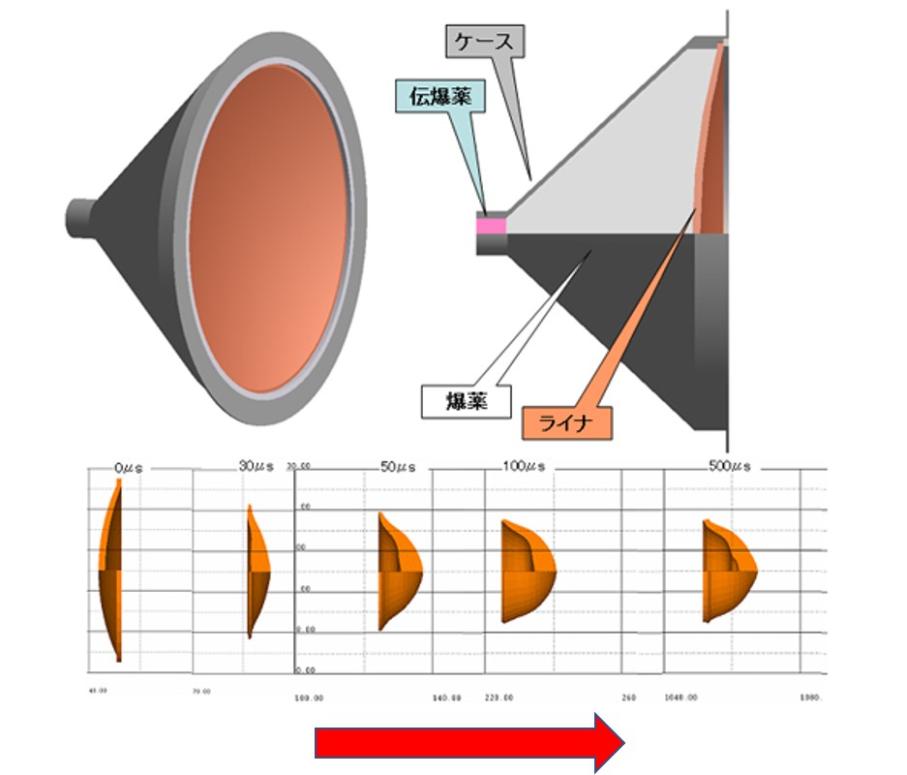

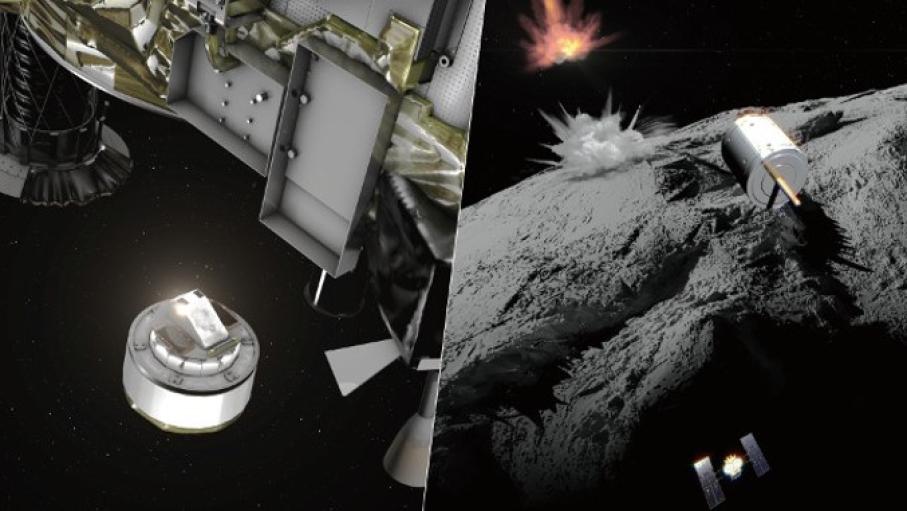

衝突装置「SCI」は、直径30cmの装置の中に円錐形の金属ケースがあって、この内部に爆薬が入っています。「はやぶさ2」から放出されて降下を始めてから、探査機から分離されて40分経つと高度150mになりますが、そこでタイマーで爆発します。すると、円錐部の底にある銅板が高速で撃ち出され、すばやく変形しながらリュウグウに突進するわけです(図4)。爆発したSCI本体もバラバラになってしまいます。

SCI爆発のときには無数の破片が飛ぶし、リュウグウに衝突するときには、大量の岩石片などが高速で放出されるでしょうから、「はやぶさ2」本体が危いですね。だから、SCI分離から起爆までの40分の間に、「はやぶさ2」は「卑怯にも」リュウグウの陰に回り込んで放出物を避けます。

避ける途上で、「はやぶさ2」は分離カメラ「DCAM3」を放出し、このカメラが「はやぶさ2」の代わりにクレーター形成の一部始終を撮影してくれます。

【リュウグウから放たれた物質の行方】

この実験で、人工クレーターができる際にリュウグウ表面から放出された物質は、大きいものはクレーターの周囲に落下して積もるでしょうし、放出速度の大きいものはリュウグウの重力を振り切って出ていきます。衝突からおよそ2週間経てば、リュウグウ周辺の放出物はほぼ消えるとみられており、これを待って「はやぶさ2」はホームポジションに帰ることにしています。

【衝突実験の流れ】

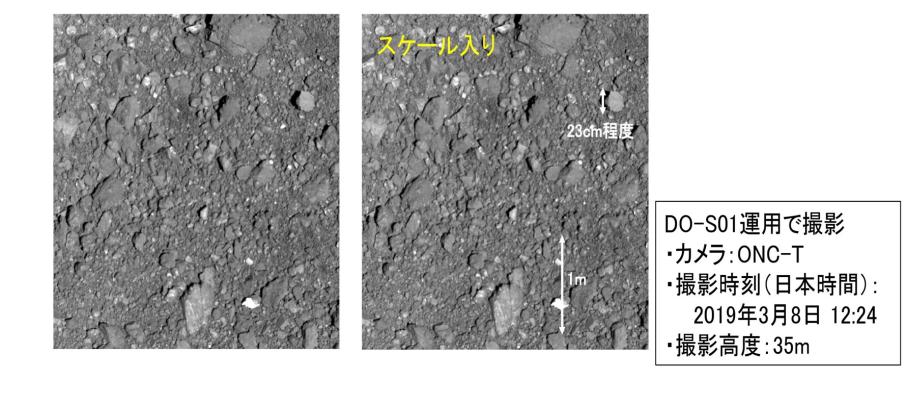

衝突実験の流れを、図5-1、5-2に示します。先日も紹介したように、衝突実験に先立ち、3月8日には衝突の目標地域「S01」の調査が行われました。また、クレーターを作る予定の場所を衝突前に観測しておく「CRA1」オペレーションが3月20~22日に行われました。そのときの地域の姿が図6です。

4月5日の衝突オペレーションの後、4月22日の週には、衝突後の同地域の様子を調べて「CRA1」運用で得たデータと比較し、衝突で形成されたクレーターを見つける「CRA2」オペレーションが行われることになっています。その後、もし可能なら、5月以降に第2回着陸を行い、人工クレーターから放出された物質の採取を試みるかも知れません(図7)。

最後に、まとめのイラストを見てください(図8)。

以上の説明を頭に入れながら、4月5日の衝突オペレーションを楽しみましょう。

図8 衝突装置運用のイラスト (左)「はやぶさ2」の底面から分離されるSCI。 (右)上空でSCIが起爆し、リュウグウ表面に衝突体が撃ち込まれてクレーターが作られる。探査機(画面右下)はリュウグウの夜側に回り込んで放出物から逃れる。 衝突の様子は「DCAM3」(画面右上)が撮影する

図8 衝突装置運用のイラスト (左)「はやぶさ2」の底面から分離されるSCI。 (右)上空でSCIが起爆し、リュウグウ表面に衝突体が撃ち込まれてクレーターが作られる。探査機(画面右下)はリュウグウの夜側に回り込んで放出物から逃れる。 衝突の様子は「DCAM3」(画面右上)が撮影する

[図クレジット]図1~8 JAXA