【リュウグウに人工クレーター】──「はやぶさ2」の衝突実験成功

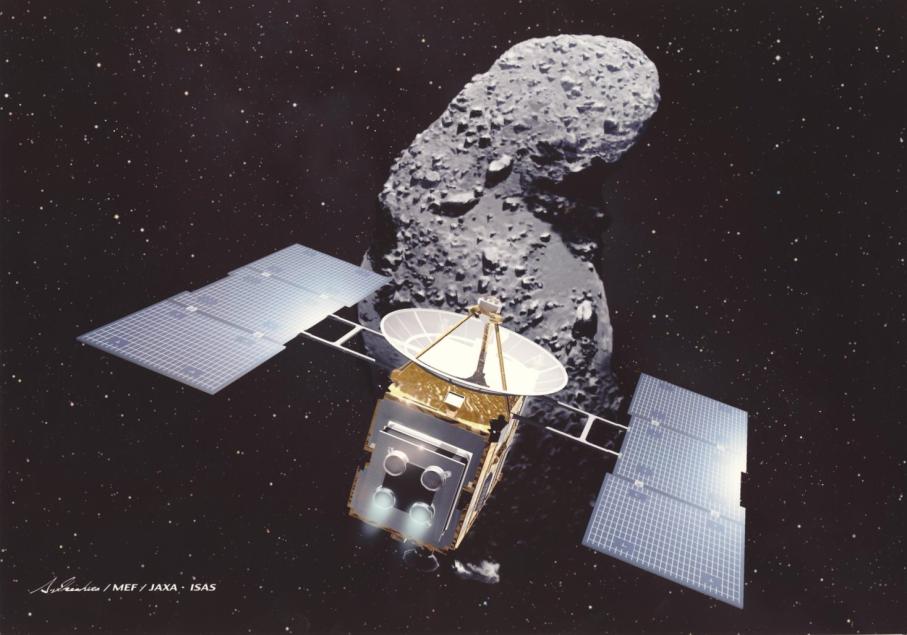

さる4月5日、「はやぶさ2」(図1:新イラスト)は、小惑星リュウグウの内部を調べるため、人工のクレーターをつくる世界初のミッションに挑み、成功しました。

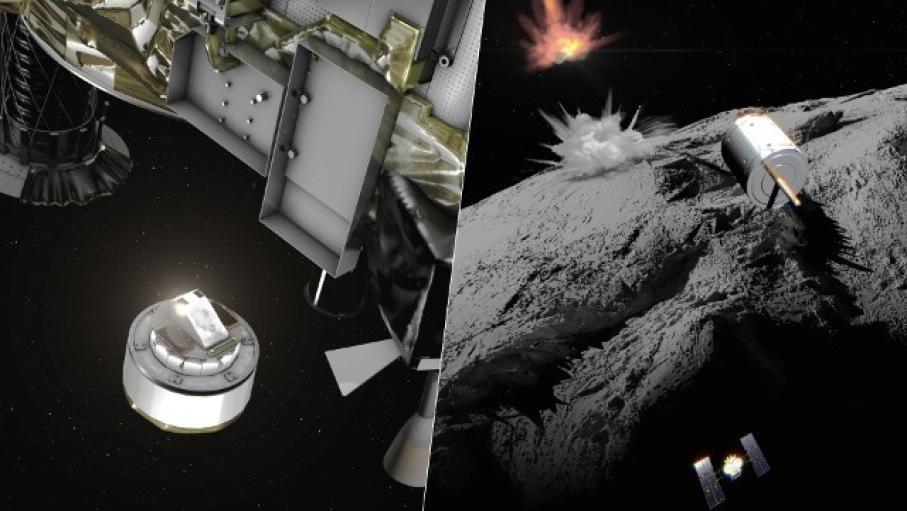

この日午前11時前、高度500mで金属の塊を発射する「インパクタ」と呼ばれる装置を切り離しました(図2左)。その40分後、インパクタは爆発し、小惑星の表面にクレーターをつくる金属の塊を秒速2キロの高速で発射しました。

図2 衝突装置運用のイラスト。(左)「はやぶさ2」の底面から分離されるインパクター(想像図)。 (右)上空でインパクターが爆発し、リュウグウ表面に衝突体が撃ち込まれてクレーターが作られる。探査機(画面右下)はリュウグウの夜側に回り込んで放出物から逃れる。衝突の様子は「DCAM3」(画面右上)が撮影した(想像図)

図2 衝突装置運用のイラスト。(左)「はやぶさ2」の底面から分離されるインパクター(想像図)。 (右)上空でインパクターが爆発し、リュウグウ表面に衝突体が撃ち込まれてクレーターが作られる。探査機(画面右下)はリュウグウの夜側に回り込んで放出物から逃れる。衝突の様子は「DCAM3」(画面右上)が撮影した(想像図)

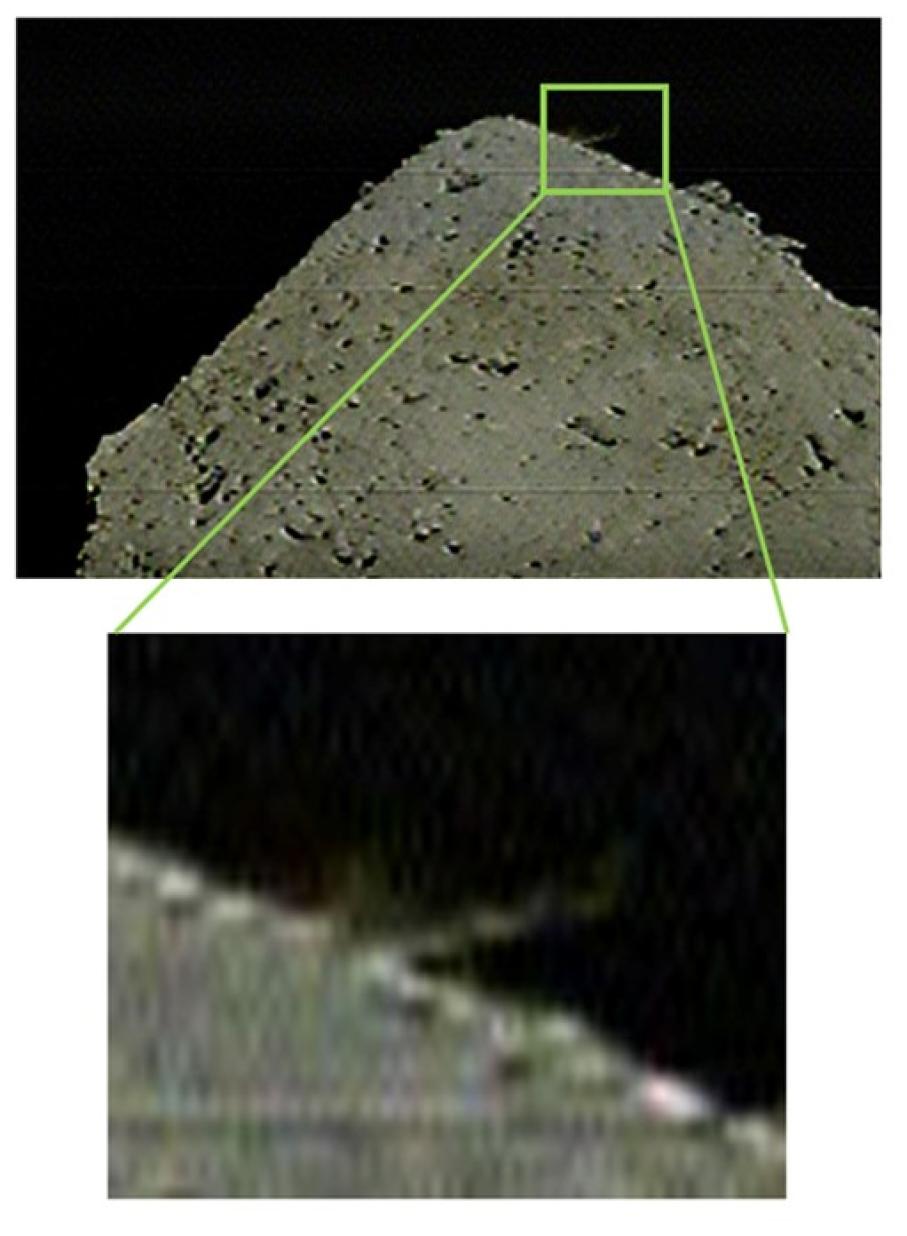

チームは、実験が成功したかどうかを確認するため、「はやぶさ2」が切り離した小型カメラの画像を受信し、詳しく調べました。その結果、衝突予定時刻の直後、リュウグウの表面から、クレーターができる際に飛び散る岩石などの噴出物が、カーテン状に一気に広がっていく様子が確認されました(図3)。人工のクレーターがつくられている可能性が高いと思われます。

画像の中央に見えるリュウグウの赤道部分よりわずかに北側の表面から、Vの字を描くように噴出物の線が宇宙空間に向かって飛び出しているのがわかりますね。高さは70メートルから80メートル程度とみられるということで、向かって右に見える北側の方が南側に比べてはっきりと写っています。

画像が撮影されたのは、午前11時36分。計画通りであればリュウグウの表面に金属の塊が衝突した時刻の1秒から2秒後に撮影されたものですね。

「はやぶさ2」本体は、衝突で飛び散った岩石などが機体に衝突するおそれがあるため、リュウグウの陰に回り込んで一時避難していました(図2右、図4)が、数日後にはリュウグウからおよそ100キロの距離まで離れ、小惑星の上空にはおよそ2週間後に戻る予定です。

その後、クレーターができたとみられる衝突地点の観測を開始し、小惑星内部の状況を明らかにしていくことにしています。

今回の成功によって、世界は宇宙探査の新しい手段を確立したことになります。本当に見事なオペレーション! 初代「はやぶさ」もやっていない、宇宙開発の歴史に残る快挙です。

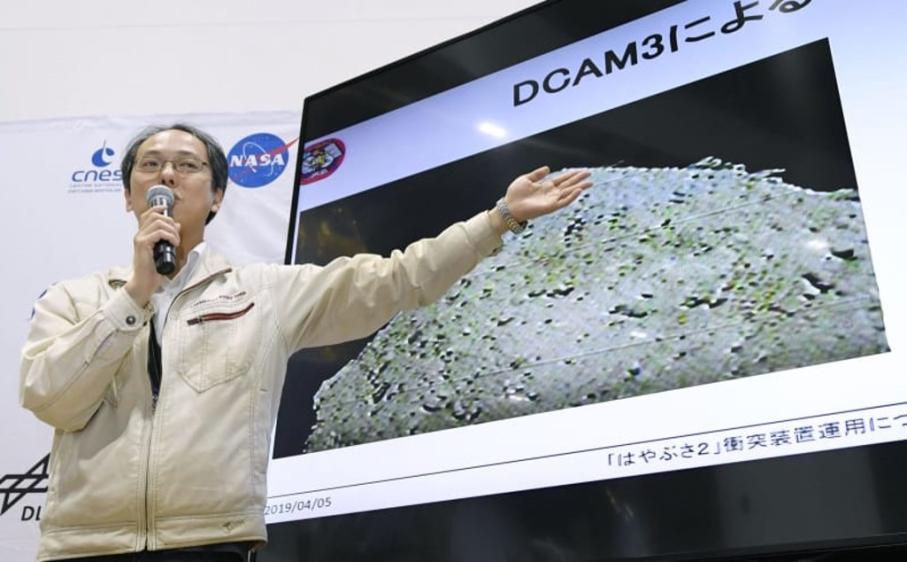

【プロマネの言葉】

「はやぶさ2」の津田雄一プロジェクト・マネジャーは「これ以上望むものはない。大変興奮してます。やってみなければ分からない運用でした。そのために非常に綿密に、打ち上げたあとも、『リュウグウ』に着いたあとも、検討を進めてきました。それをすべて計画どおりできました。実際に予定した地点に衝突の反応とみられるものが観察できているので、これ以上望むものはない。そういう成功だと思ってます。画像で衝突を確認できた際は、メンバーの間で大きな歓喜の渦が巻き起こりました。今回の成功によって宇宙探査の新しい手段を確立することができました。」と嬉しさいっぱいに話しています(図5)。

【なぜリュウグウの内部が見たいのか?】

小惑星内部の砂や石は、その表面と違い、太陽光や放射線の影響が少なく風化していません。太陽系が誕生した約46億年前の水や有機物が「新鮮」な状態で残っているでしょう。

この場合の「日焼け現象」は、科学的には「宇宙風化作用」と呼ばれているもので、空気のない天体の表面が太陽風や微小隕石の衝突によって見た目が変化していく現象をさします。

これは、月の表面でも起きていることが分かっていた現象ですが、実は初代「はやぶさ」(図6)が訪れた小惑星イトカワの表面でも起きていることがわかりました。その時に解析に用いたのは、「はやぶさ」に搭載された近赤外線分光器のデータで、ブラウン大学とJAXA宇宙科学研究所をはじめとする日米共同の解析チームによって明らかにされました。

宇宙風化によって物質がどのように変化しているかについても、ちょっと理屈は難しいのですが、有力な説が提出されています。

【なぜ小惑星のサンプルが欲しいのか?】

地球上の生命の源になった水や有機物は、リュウグウと同じタイプの小惑星が、大昔に地球に無数に衝突したときに運んできたという説があり、クレーターができていれば地下の物質が露出しているはずで、その説を確かめるための「のぞき窓」ができたのです。

人工クレーターの観測をすることによって、表面に露出した地下物質を観測したり、形成されたクレーターの大きさや深さ、そしてイジェクタ(衝突体をぶつけたときに飛び散る粒子)の角度などを調べたりできます。そこから小惑星の構成物質や内部構造などを推測できることでしょう。

水の中には、同じ水素や酸素でも重さが異なる「同位体」というものが含まれています。酸素や水素の同位体の割合が、小惑星と地球で一致すれば、地球の水は、大昔に地球が小惑星の重爆撃を受けていた時代(図7)に、その小惑星にある水が運ばれてきたという説が強まることになります。

有機物のアミノ酸も同様で、構成する原子が同じでも、構造は「右手型」と「左手型」のように鏡に映したような違いがあり、地上の生物はほとんどが「左手型」です。小惑星にあるアミノ酸が同じ左手型なら、重要な物証になります。

「はやぶさ2」の再接近による観測が非常に楽しみになってきましたね。ぜいたくを言えば、そのクレーターからサンプル採取をしてほしいもの(図8)ですが、それは今後、チームが綿密に検討し、トライするかどうかを決めてくれるでしょう。

[図クレジット]図1~6,8 JAXA 図7 NASA