ブラックホールが「見える」ようになった!

光すらのみ込んでしまう巨大ブラックホールを、日本・アメリカ・ヨーロッパの科学者たちの国際チームが、撮影しました。電波による観測なので、ブラックホールが人間の目で直接見えているわけではありませんが、コンピューターによる画像処理によって、「電波が見える生き物ならこのように見える」という姿が、史上初めてお目見えしました。

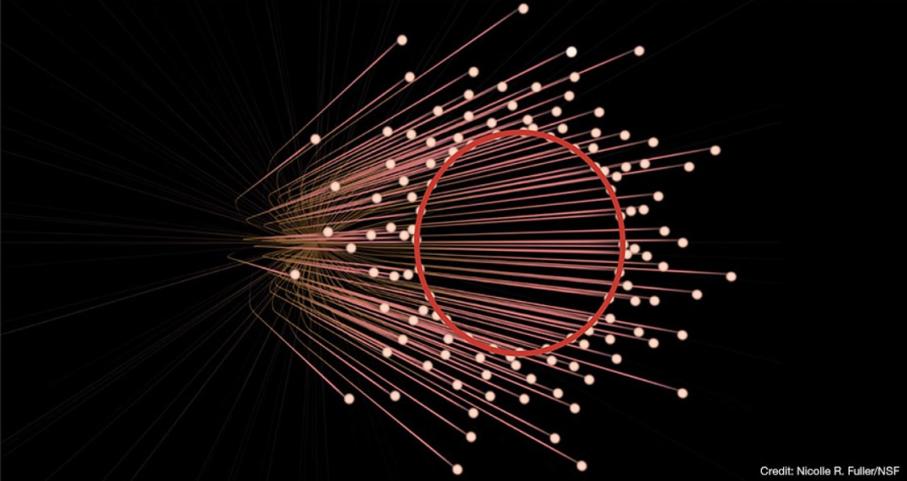

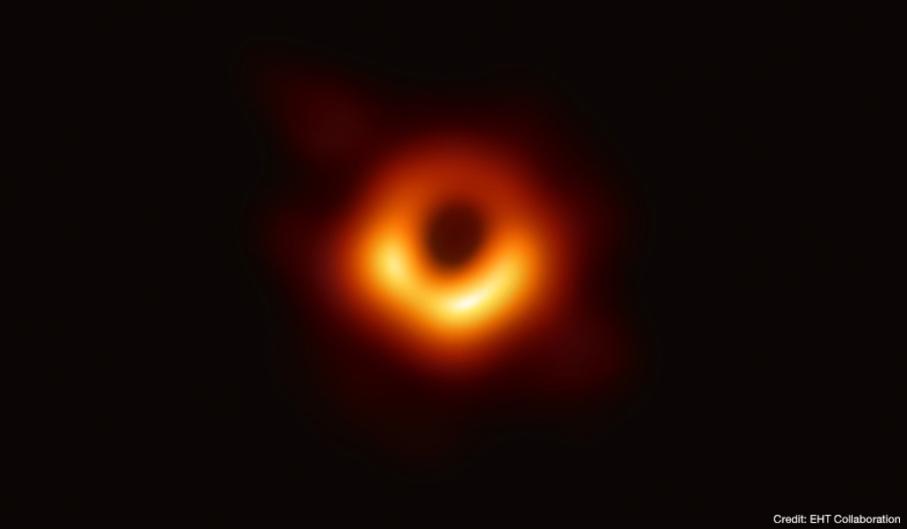

図1の明るいドーナッツ状の光に囲まれた黒い穴――これが、地球から約5500万光年離れたところにある「M87」と命名されている銀河の中心にある巨大ブラックホールです。

図1 「イベント・ホライズン・テレスコープ」が撮影した、銀河M87中心の巨大ブラックホールシャドウ。リング状の明るい部分の大きさはおよそ42マイクロ秒角。月面に置いたゴルフ・ボールを地球から見た時の大きさに相当する。

図1 「イベント・ホライズン・テレスコープ」が撮影した、銀河M87中心の巨大ブラックホールシャドウ。リング状の明るい部分の大きさはおよそ42マイクロ秒角。月面に置いたゴルフ・ボールを地球から見た時の大きさに相当する。

【規模と動き】

この観測画像で、オレンジ色に見える周波数のリングは、回転しながらブラックホールに吸い込まれていくガスが60億度以上の超高温になったものです。その輪の直径は1000億キロ。計算すると、このブラックホールの質量は太陽の65億倍にもなったそうです。どの数字も想像を絶するような大きさですが、参考までに言い添えると、「億」というのは、「ゼロを8個つけた数」です。だから1億は「100000000」ですね。

ブラックホールの下が明るいですね。アインシュタインの一般相対性理論によると、光速に近いスピードで光源が移動すると、進行方向に強い光が発せられることになります。周囲のガスは巨大ブラックホールと同じ方向に回転している可能性が高く、下の方が明るいということは、このブラックホールは、下側がわたしたちのいる方に向かうような自転の方向だということが分かりますね。

【ブラックホール・シャドウ】

今や「ブラックホール」という言葉は、天文学の「超有名人」です。ブラックホールの周辺では時空(時間+空間)がゆがみ、そこの物質は猛烈に過熱されます。光がブラックホールに近づくと、軌道が曲げられ、飲み込まれたりします。一度飲み込まれると、もう決して外へ出られません。

まわりの熱い所は輝いて見えるし、ブラックホール自体からは光が出て来ないので真っ黒になるはず。遠くから見ると、光の来ないブラックホールのあたりが、まるで私たちが日常的に見ているような「影」になっているということですね(図2)。天文学者たちは、それを「ブラックホール・シャドウ」と呼び、何とか写真に撮って、この目で見たいと思いつづけてきました。

【VIBI──超長基線電波干渉計】

遠くのものを拡大してみる望遠鏡の技術は、17世紀以来長足の進歩を遂げ、その口径を大きくすればするほどたくさんの光が集められ、技術の進歩も相俟って、ますますかすかな光がとらえられるようになってきました。

電波が宇宙からやって来ていることは、1930年代にジャンスキーという人が発見していたのですが、宇宙から来る電波は弱いので、アンテナで受けようとすると、いっぱい集めるために直径をどんどん大きくしなければなりません。だから、長野県の野辺山にあるような直径35mもある大きな「電波望遠鏡」が作られるようになったわけです(図3)。

でも一つの望遠鏡を大きくするのにも自ずから限界がありますよね。近年では、離れた場所で同時に観測した別々のアンテナ(電波望遠鏡)のデータを、コンピューターを駆使して処理し、その望遠鏡間の距離を直径とする大きな望遠鏡を実質的に創り上げる“VLBI”(超長基線電波干渉計)という技術が、驚異的な感度・解像度を実現するようになっています。たくさんのアンテナを一つの「チーム」にするのですね。

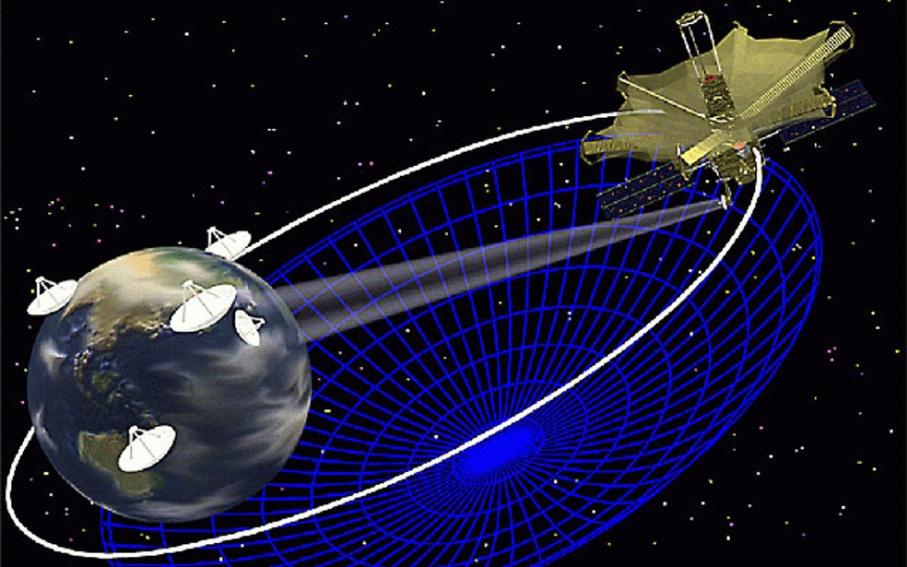

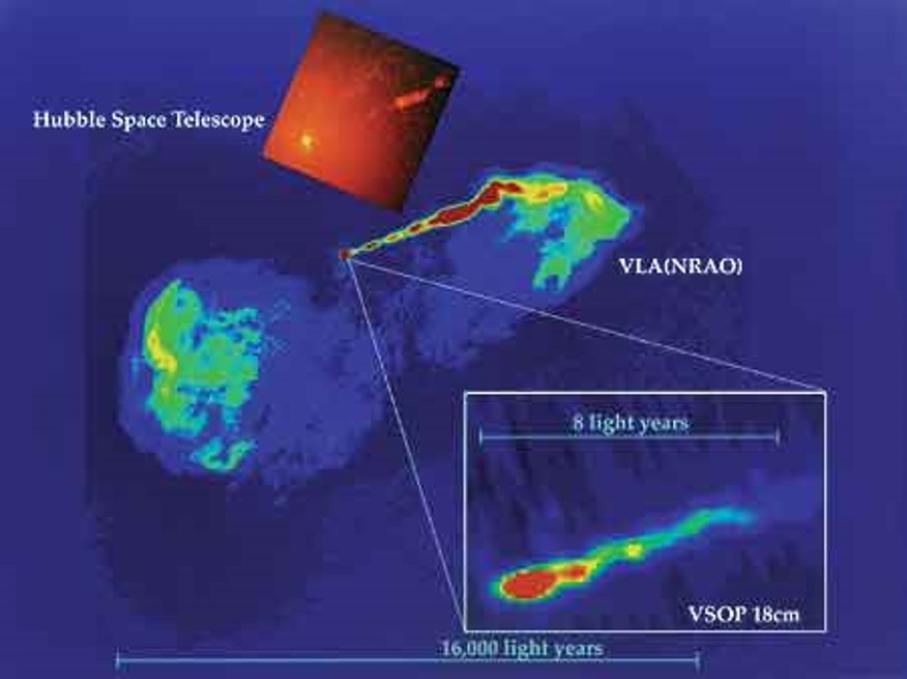

日本が20世紀末に打ち上げた電波天文衛星「はるか」は、そのチームのうちの一つを宇宙にまで持って行き、地上の大型電波望遠鏡たちと協力して、地球の直径を超える直径2万kmものアンテナを作ったものです(図4)。ハッブル宇宙望遠鏡が、広い視野で面白そうな天文現象を見つけると、その場所を「はるか」チームが驚くべき視力で拡大して見たりしました(図5)。

【EHT──イヴェント・ホライズン・テレスコープ】

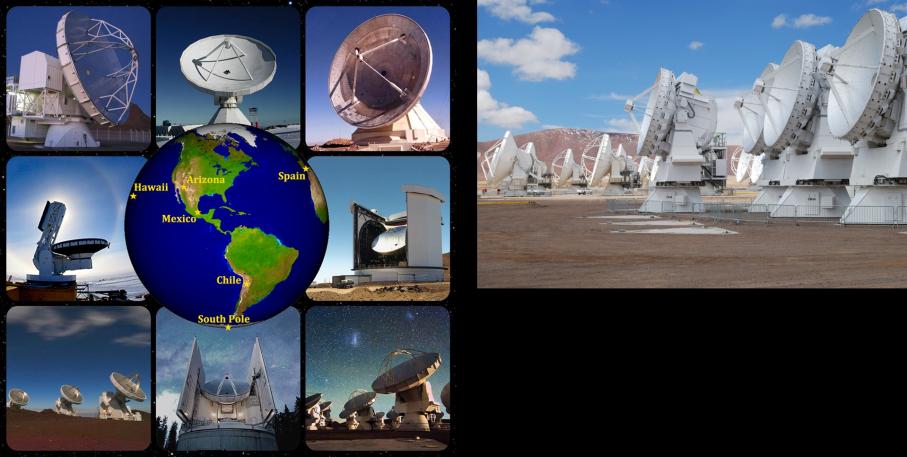

今回の「ブラックホール撮影」の快挙は、世界中の大きな電波望遠鏡を使って観測をつづける大勢の科学者たちが、「ブラックホール・シャドウを撮影しよう」を合言葉にして、このVLBIの電波望遠鏡どうしをつなぐ「イヴェント・ホライズン・テレスコープ」プロジェクトを立ち上げ、長年のあいだ力を合わせて努力した成果です(図6左)。

ところで、みなさんの視力はいくつですか? 1.0? 2.0?今回歴史的な仕事をした干渉計の視力は、300万ですって。想像もできないくらい「目がいい」のです。これは月面に置いたゴルフボールを地球から見分けることができるほどだそうです。

日本の国立天文台のグループが中心になって運営している南米のALMA天文台(図6右)。今やVLBIのメッカですが、そのALMAも、このEHT計画で大活躍をしています。なお今回の観測に使った電波の波長は、1.3mmだそうです。

【今後の課題】

さてそこで、この成果を今後どのような研究に発展させるかということを、チームの記者会見の発言の中から拾い出してみましょう。

第一は、ブラックホールの大きさや質量以外に、ブラックホールがどういう回転をしているかをもっと調べたいということです。そのカギを握るのが、ブラックホールの中心付近から光速に近い速さで噴き出している「高速ジェット」(図7)と呼ばれるガスです。これが厳密にどこから出ているかを知りたいとチームは考えています。それは今回の撮影でも特定できなかったのです。そのようなもっと視力をよくするためには、今回撮影に加わった8台の望遠鏡の間を埋めるよう、もっとたくさんの世界中の望遠鏡をチームに入れることが必要になるでしょうね。

第二に、さらに遠くのブラックホールを撮影することです。巨大銀河の多くは、中央が丸く膨らんだ円盤型(図8)をしており、中心に巨大ブラックホールがあることが分かっています。ブラックホールの質量が大きいほど、銀河の質量も大きいなどのことは分かっているのですが、巨大ブラックホールと銀河の成長の関係がどのようなメカニズムになっているかを、様々な銀河のブラックホールを見ることで研究したいのです。

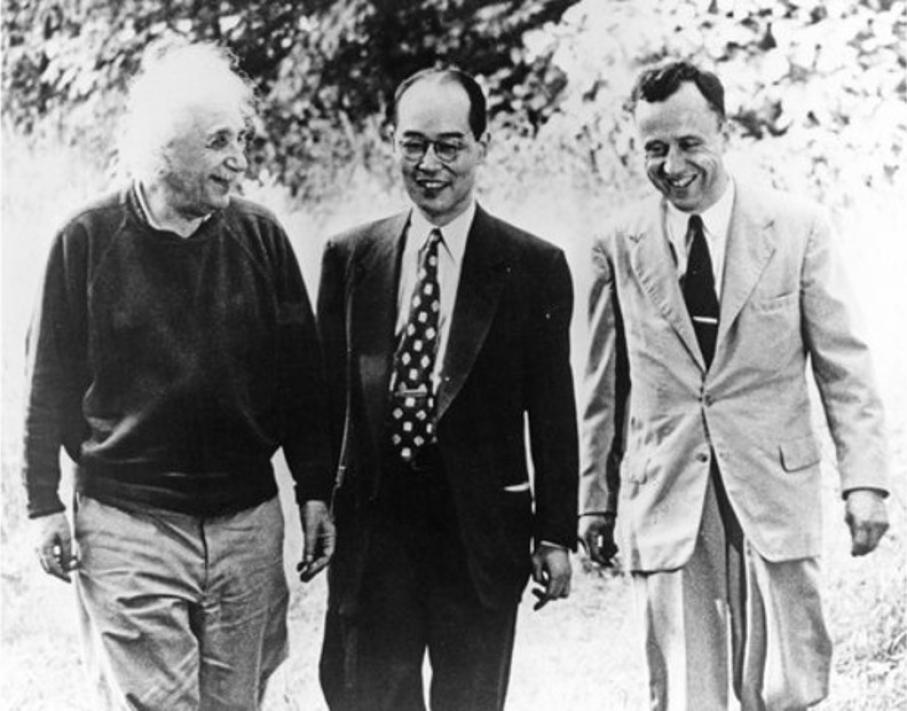

今回は、巨大ブラックホールの「シャドウ」撮影の成功についてお話ししました。この「シャドウ」は、アルベルト・アインシュタイン(図9)の一般相対性理論から導きだされる現象ですが、その理論が歴史的な実験によって初めて実証されてから今年でちょうど100年になります。その節目にこの快挙が達成されたのも、不思議な因縁ですね。みなさんの中にも、このような研究の世界の仲間に入る人たちがいっぱい出て来るといいですね。期待しています。

図9 ニューヨークのプリンストン研究所を散策する(左から)アインシュタイン、湯川秀樹、ホイーラー(1954)。湯川秀樹は日本人として最初のノーベル賞受賞者、ジョン・ホイーラーは「ブラックホール」の命名者と言われるアメリカの天文学者。

図9 ニューヨークのプリンストン研究所を散策する(左から)アインシュタイン、湯川秀樹、ホイーラー(1954)。湯川秀樹は日本人として最初のノーベル賞受賞者、ジョン・ホイーラーは「ブラックホール」の命名者と言われるアメリカの天文学者。

[図クレジット]図1,2,6左 EHT 図3,6右 国立天文台 図4,5 JAXA 図7,8 NASA 図9 プリンストン研究所