「はやぶさ2」人工クレーターを確認──直径10m以上!

【世界初の小惑星の人工クレーターを確認】

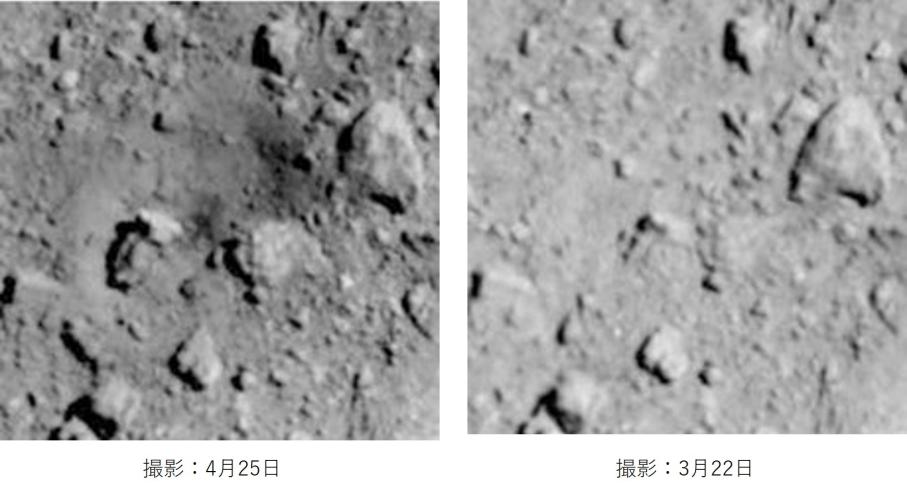

「はやぶさ2」チームは、さる4月25日、小惑星リュウグウに銅の塊を衝突させた地点を上空から観測し、人工クレーターができていることを確認しました(図1左)。小惑星でのクレーター形成に成功したのは世界初。

「はやぶさ2」が上空約1.7kmまで近づき撮影した画像と、先月インパクター(衝突装置)から放った銅の塊を衝突させる前の画像とを、みなさんの目で比較してみてください

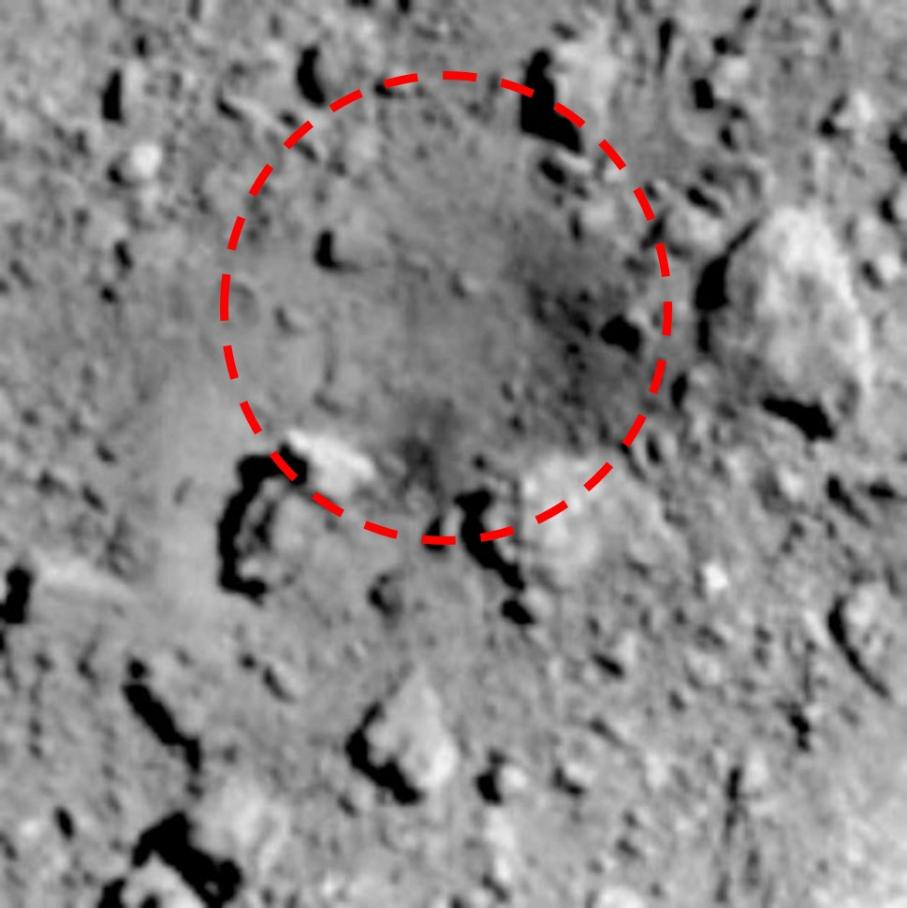

(図1)。リュウグウの表面がくぼんで、噴出物が周囲に積もって暗くなっている様子が確認できるでしょう。これが衝突実験の成果──世界初の小惑星表面にできた人工クレーターです。クレーターの直径は10m以上に見えます(図2)。

この人工クレーターの直径の「10m以上」というのは、「はやぶさ2」チームが想定していた最大級のものだったそうです。深さがどれくらいかを現在解析中ですが、今後は画像をもとに地形を詳しく分析していく作業を急いでいます。

さる4月5日に、「はやぶさ2」は、爆薬を積んだ衝突装置を切り離し、リュウグウの上空約300mまで降りたところで爆発させ、銅の塊を秒速2kmの高速でリュウグウに衝突させました。爆発の際に破片が当たると探査機が壊れるので、リュウグウの陰に避難していた「はやぶさ2」が、リュウグウをぐるっと回って、4月25日、再び銅塊の上空に現れたのです。そんな離れ業を成功させて、世界初の快挙を確認したチームに、心からの拍手を送りたいと思います。

津田雄一プロジェクト・マネジャーは、「狙った場所から10~20mの地点に精度よく衝突させることができた。跳び上がるくらいうれしい」と語っています(図3)。

【なぜ人工クレーターを作ったのか?】

リュウグウは、太陽系ができた頃の様子を体内に保存していると見られていますが、その表面は、形成された頃からずっと太陽風や宇宙線などにより、「宇宙風化」と呼ばれる影響を受けてきたと考えられます。だから、本当に太陽系形成時の「新鮮な」状態を見るためには、宇宙風化を受けていない小惑星内部の物質を露出させる必要がありますね。

そこで今回の「人工クレーター」という着想が生まれたわけです。このたびできたクレーターを観察すると、クレーターを中心に約40mくらいの幅の地域にわたって、衝突の際に飛び散った噴出物が降り積もっています。

【今後の予定と期待】

今回の降下観測は、人工クレーター形成が成功したかどうかを確認することが目的でしたから、次は、おそらく5月後半ごろに、もう一度もっと近くまで接近して、新たに降り積もった物質を詳しく観測するオペレーションに挑むでしょう。

それともう一つ、その周辺地域は、大小さまざまな岩石が散らばった新しい地形ができたので、そこを仔細に観測して、条件が許せば、そこに着地して、2月に成功したようなサンプル採取に挑む決断をするかもしれません。でも岩石がごろごろしているし、タッチダウンをするかどうかは、「はやぶさ2」チームの中で議論が沸騰することでしょう。やるとすれば7月か?

いずれにしても、2月に採取したサンプルが届くとしたら、東京オリンピックが終わった後の来年の暮れですし、その後も世界中の研究者たちが、サンプルや画像の分析を懸命に続けてくれるでしょう。まだまだ目が離せない、楽しみな「はやぶさ2」ミッションです。

なお、すでに「はやぶさ2」の研究成果が、世界的な科学雑誌に続々出始めています。そのことは、次回に報告しましょうね。

[図クレジット]図1,2 JAXA 図3 NHK