【5月15~16日、高度10 mをめざした降下を中断】

4月に「はやぶさ2」は、衝突装置を分離して爆発させ、放たれた銅板が変形しながら弾丸になってリュウグウに激突しました。そして世界で初めて人工クレーターを小惑星表面に形成したことは、既報の通りです。

その人工クレーターとその周辺には、リュウグウが形成された大昔の生々しい様子を保存していると思われる内部の物質が露出しています。「はやぶさ2」チームは、地球帰還に旅立つ前の最後の大事な仕事として、そのクレーターで露出した物質のサンプルを、6月末から7月初めにかけて採取したいと考えています。

でも、着地した場所に大きな岩があったりすると、「はやぶさ2」が損傷して帰れなくなる可能性もあり、着地・サンプル採取の地点は慎重に選ぶ必要があります。高いところから見ただけでは、詳しい地形がはっきりしないので、「はやぶさ2」チームは、サンプル採取のための降下に先立って、候補となる場所をいくつかしっかりと調査しておくことに決めました。

そしてさる5月15日、リュウグウ表面からの高度約10mまで降りることをめざして、降下を開始しました。実は、「はやぶさ2」は、地球から3億km以上も遠くにいるので、地上から指令を出すと、電波が片道17分くらいかかってしまいます。だから表面近くまで行くと、憶えさせているコンピューター・プログラムによって、自律的に行動します。

今回も自分で判断しながら、計画に沿って降りていたのですが、翌16日、高度50mあたりまで降りた時に何らかの異常事態が生じたらしく、「はやぶさ2」は、降下を中止して上昇を開始しました。落とす予定だった着地の目印(ターゲットマーカー)も分離しませんでした。「はやぶさ2」の状態は正常で、17日の午前中には、すでにホームポジションに戻っていることを確認しました。

【原因は高度計の感度切り替え時のノイズ混入】

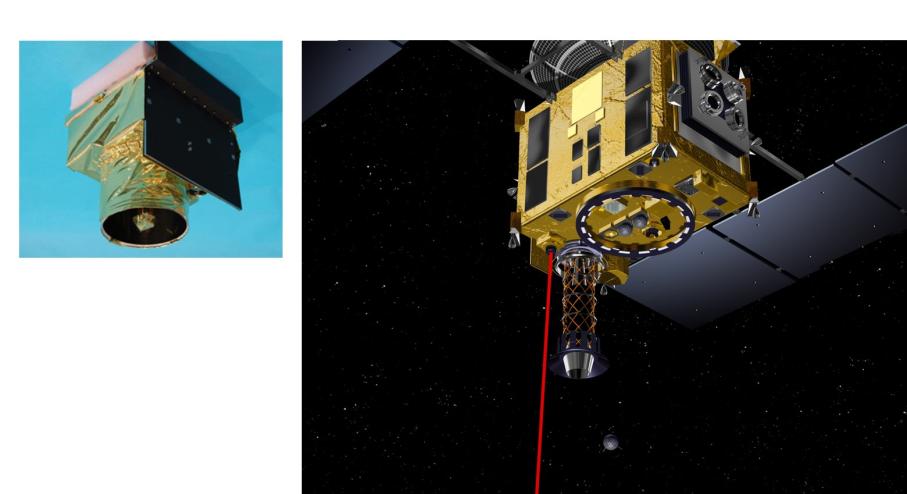

何が起きたのか、チームでは急いで「はやぶさ2」が送ってきたデータの分析を進め、事情が分かりました。「はやぶさ2」が降下するときは、リュウグウ表面に向けてレーザー光を発射し、それが表面で反射して帰ってくるまでの時間から、表面からの距離(高度)を確認しながら降りていきます。そのために使う機器がLIDAR (図1)で、ライダーと読みます。レーザー高度計ですね。

今回、途中でLIDARの受信感度を変更した時、何かノイズ(雑音電波)が入り込んだらしく、ほぼ高度 50mあたりにいるはずなのに、その切り替え時のノイズのせいでLIDARが「6km」という途方もない値を示したため、搭載コンピューターが「これはおかしい、何らかの異常事態だ」と判断して、降下を自律的に中断したのです。本当は高度50mくらいにいたのだから、機器の「誤作動」と言えなくもないのでしょうが、器械としてはプログラムされたとおりに忠実に働いたので、「誤作動」と言うと怒るかもしれませんね(笑)。

【上昇中に撮影した着陸候補地点をめざして再挑戦】

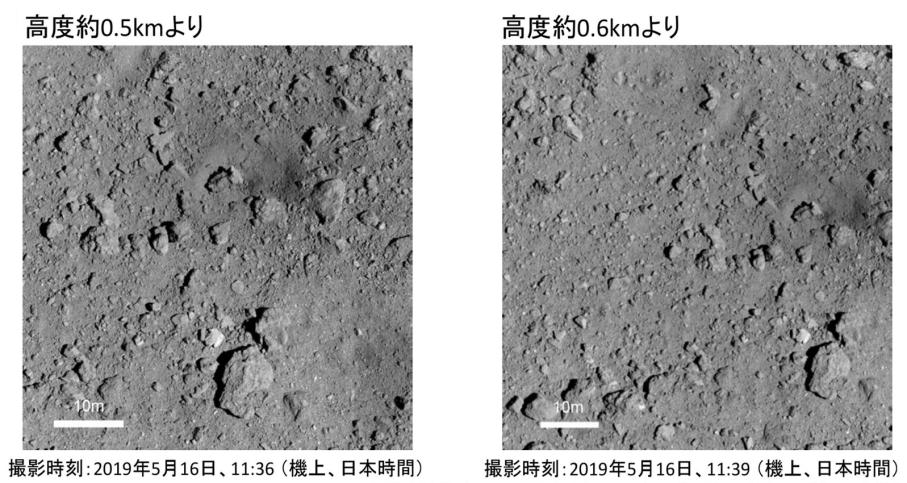

その後上昇に転じたわけですが、しぶといことに上昇しながらリュウグウ表面を撮影するプログラムを「はやぶさ2」は実行しました。そして何たる強運!高度500~600mあたりからいくつかの着陸候補地点の撮影に成功していたのです(図2)。この写真には、人工クレーターとその周辺の様子がかなり鮮明に写っており、あらかじめ目をつけていた着陸の候補地点のいくつか(図3)が移っているではありませんか!

図3を見る限りでは、それほど大きな岩がなくて着地できそうな場所がありそうに見えます。ただし高度500~600mくらいからの写真だけでは、詳しいことは分からないので、チームはこれから、この画像をもとに、クレーターに比較的近いところを目指して高度10mあたりまで降りていって、降りても安全な場所を特定する方針です。そのときにターゲットマーカーを落とすことにしています。

LIDARの「誤作動」にもかかわらず、上昇中に画像が撮れたおかげで、太陽が接近して小惑星表面が高温になる7月上旬までにクレーター付近に着陸することを目指す作業は、ほぼ予定通りに進められるようです。転んでもただでは起きない「はやぶさ2」。よかったですね。

[図クレジット]図1~3 JAXA